网络效应

安德森引发了新一轮的“网络效应”。这个名词最早是用来形容20世纪早期电话机的蔓延现象的。简而言之,拥有电话机数量的人越多,对已经使用电话服务的人而言,每增加一条电话线的价值就越大。随着网内用户的增加,潜在新连接的数量便会成倍增长。

在有两名用户的情况下,我们有图2—1所示的通信路径:

图2—1 两名用户的通信路径

如果有3名用户,则有图2—2所示的可能路径:

图2—2 3名用户的通信路径

一个由5名用户构成的网络会带来20条潜在连线,而20名用户将会创造出380条可能连线。成百上千名用户将带来数以百万的连线。而数百万名用户……好了,你应该有个大概的了解了吧。

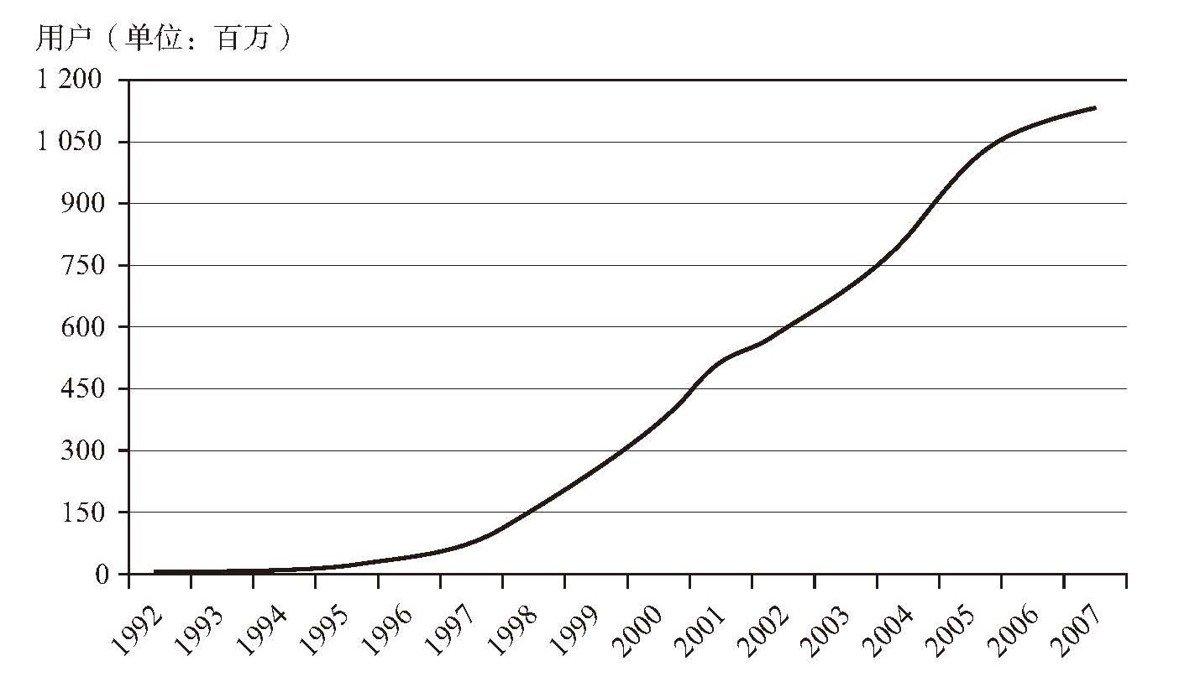

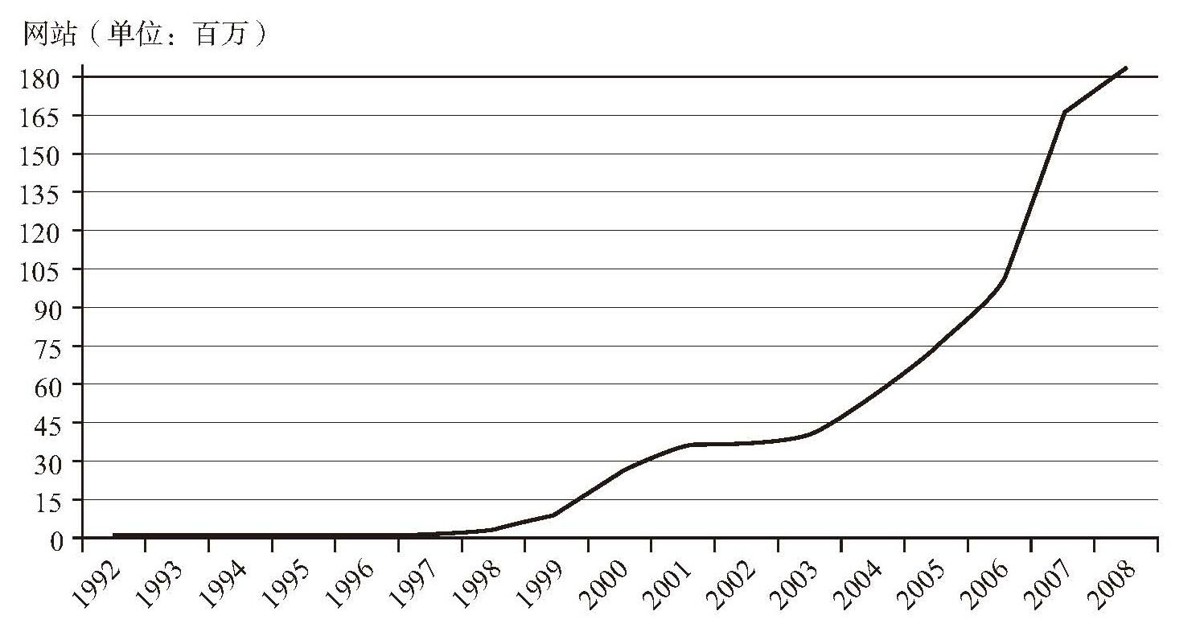

马赛克打造出了一条积极的反馈循环:知道马赛克的人越多,传播它的人也就越多。这样的效果还引发了另一轮病毒效应,直接导致上网人数和网站数量的增加。下载马赛克的用户越多,他们建造的网站数量也就越多。越来越多的用户也会因此来到网上,建立起更多的网页。在线用户的数量越多,上网的价值也就越大——无论是大虾还是菜鸟,大家都能从中受益。将苹果版本和Windows版本分开发放的行为帮助普通用户打破了原本难以逾越的学术高墙,进一步刺激了这种传播性的增加。

1992年,网上约有450万名网民和50家网站。截至1993年底,已经约有100万用户下载了马赛克,网民总人数跃升到600万人,网站数量也达到623家。此后一年之内,网络人口的数量暴增至1300万人,网站数量也飙升至10000余家。由于大量用户开始建造自己的主页、上传照片、搭建聊天室,网络流量暴涨了300%。如今,万维网之所以能在全球范围内拥有1150亿用户、将近2亿家网站,主要归功于三个人的存在:互联网的原始架构人保罗·巴兰(Paul Baran);万维网的发明者蒂姆·伯纳斯–李;以及实现网络漫游的马克·安德森。从本质上来说,巴兰提供了土地,伯纳斯–李建造了道路,而安德森则造出了汽车(见图2—3和图2—4)。

数年之后,安德森已经能够明确自己的行动目标了。但1993年时,还没有人清楚地知道该怎样将这样一个免费的浏览器好好利用起来。要在伊利诺伊州的玉米地里建一家公司并让它茁壮成长起来的确是一件难事。此外,由于马赛克是在NCSA的赞助下编写出来的,它并不是安德森的个人成果。超级计算机中心在鼓吹其所有权方面可谓不遗余力。

图2—3 1992—2007年互联网用户人数成倍增长

图2—4 1992—2007年网站数量成倍增长

1993年12月,就在安德森即将毕业之际,《纽约时报》在其商业版的首页上称马赛克为“寻找信息时代潜藏财富的地图”,并称赞它是“网络电脑的第一个终极应用程序”。此外,文章还列举了包括迪吉多(Digital Equipment Corporation)、施乐和诺威尔等一系列网络贸易的拓荒者们。文章认为马赛克的成功归功于NCSA主管拉里·斯玛尔(Larry Smarr),并引用了他对马赛克是“通向网际空间的第一扇窗”的评价,更在文末登载了他的照片,却对产品的研发者只字未提。与此同时,NCSA将安德森一手打造的产品注册了100万美元的许可,并将他调离了马赛克项目,出任另外一项产品的全职经理,可谓伤害之余又加侮辱。

安德森最后连学位证都没拿就匆匆离开了。后来他曾表示对当初选择计算机科学专业感到后悔,还不如学点哲学和历史。为了忘记马赛克,安德森搬到了硅谷,找了一家专做人工智能和防御咨询的公司工作。但这项工作只持续了不到3个月。