前言 比互联网更大的风口

“事业合伙人”正在席卷中国企业界。

因为万科,“事业合伙人”成为2014年企业界的主题词。跟随着万科的步伐,不仅房地产行业内的诸多企业如碧桂园、金地集团、越秀地产等纷纷试水,包括美的集团、永辉超市、爱尔眼科在内的其他行业的优秀企业,也纷纷效仿万科启动事业合伙人机制。

壹:万科

万科一直领跑房地产行业,这一次领跑了中国企业。有意思的是,万科原本带着对互联网思维的焦虑,先后拜访了腾讯、阿里巴巴、百度、小米、海尔等多家互联网时代的先锋企业,但在走访了一圈之后,万科却“抛弃”了互联网思维,代之以“事业合伙人”,并将其作为影响万科未来十年的关键决策。

在2014年年底致员工的一封信中,万科总裁郁亮阐述了其背后的逻辑:

互联网时代最大的变化,是知识经济的全面崛起。在知识经济时代,知识资本将取代实物资本,成为最活跃的经济资源。如何用全新的合约安排,激发知识资本的创造力?这是这个时代最重要的课题,也可能是比互联网信息技术更大的风口。

相信很多人都会关心:万科的事业合伙人机制到底包括哪些内容?这一年多来,万科围绕事业合伙人机制的落地都做了些什么?

因此,本书以万科的事业合伙人实践作为开篇。在日常的观察和交流当中,我们发现很多模仿者对万科实践的理解比较肤浅,将之等同于股权激励的再度风行。本章以郁亮提出的“事业合伙人是分享机制,也是发展机制、管理机制”为框架,以万科的机制和实践细节为基石,力图还原万科的完整思考和一年多来的变革历程。

贰:巴菲特和阿里巴巴

万科的事业合伙人当中,有一对隐含的悖论。

一方面,万科管理层将股东利益放在更加重要的位置。长期以来,万科管理层将为股东创造价值作为重要使命,甚至在万科的领导力模型当中,就有“股东视角”的素质项。通过事业合伙人持股计划,万科管理层将自身利益与股东利益更紧密地绑定在一起。

另一方面,万科管理层希望“要自己掌握自己的命运”。在2014年启动事业合伙人机制的会议上,郁亮提出管理层必须通过多层次的合伙机制,牢牢掌握主动权。虽然万科的出发点是“应对‘外部野蛮人’的威胁”,但从另外的角度来看,就是管理层要拥有超越股东的控制权。

悖论的背后,是经营层与投资者之间的利益和权力关系。这一对悖论的两面,都值得关注。

如何让经营层与投资者的利益保持一致?一个并不广为人知的事实是,流行的股票期权激励制度,不仅没有达到它所宣称的目标,反而导致了投资者与经营层利益的更深层次的分歧。

沃伦·巴菲特对此有深刻的认识,他一直提醒人们关注股票期权机制的事与愿违,从未在自己的伯克希尔–哈撒韦公司运用过股票期权,而是采取了独具特色的激励机制。沃伦·巴菲特对于自己在首席执行官的薪酬管理方面的表现颇为满意,曾经在公司年报上披露,自己花费了很少的时间,而且在公司近50年的历史上,没有一位首席执行官主动离开。

为什么股票期权机制反而会让经营层站到了股东的对立面?巴菲特的经营层激励理念是什么?巴菲特的理念与万科最新的实践有哪些暗合之处?这是第2章的主要内容。

经营层和投资者,应该由谁来掌控公司?在传统公司治理理论中,投资者(股东)毫无疑问是“主人”。但随着知识社会的到来和知识资本的崛起,知识与资本之间的天平也在发生微妙的变化。

阿里巴巴上市前后,湖畔合伙人制度引起诸多讨论。通过构建“凌驾”于董事会之上的合伙人机制,阿里巴巴挑战了现有的公司治理理念,确保企业的控制权掌握在传承阿里巴巴价值观和文化的合伙人手中,而不是传统的投资者手中。

阿里巴巴合伙人制度有哪些内容?阿里巴巴为何要选择合伙人制度?阿里巴巴和万科的做法有何相似之处?这是第3章的主要内容。

这两章组成了本书第二部分的内容。以万科事业合伙人中隐含的悖论为基础,通过对巴菲特理念和阿里巴巴实践的详细介绍,我们希望帮助读者来重新审视经营层与投资者的关系。

叁:海尔、华为与德鲁克

回到郁亮提出的经典问题,如何真正激发知识资本的创造力?沿着这条主线,我们发现了三个互补的理念和实践:在激励上,让知识与资本共享价值,以价值创造者为本;在组织上,通过划小经营单位激发员工的企业家精神;在管理上,则需要改变自上而下的管理定式和传统的上司与下属的关系。

随着知识社会的到来和知识资本的崛起,至少有以下三大关系需要颠覆:

人才与资本的关系

人才与组织的关系

人才与上司的关系

我们选择了华为的案例,来解读人才与资本的关系。尽管很多企业都曾与员工慷慨地分享经营成果,但华为是最早的一家将之上升到理论高度(知识资本化),并写入企业管理大纲(华为基本法)中的中国企业。

在梳理华为实践的过程中,我们发现华为不仅关注人才与资本的关系,而且将处理好两者的(利益分配)关系作为管理的核心。在近年的讲话当中,华为总裁任正非明确提出,要处理好人力资本与货币资本的利益分享关系,让货币资本获得基本的合理回报,公司激励政策要向人力资本倾斜。

员工持股不是万能的。外界一直将华为的员工持股作为学习的对象,但华为近年来却提出,员工持股已经成为公司的枷锁。为此,华为不断创新激励机制,以适应公司的发展阶段,同时不断激活组织、导向冲锋,与“以奋斗者为本”的理念保持一致。

第4章介绍了华为的员工持股实践。

我们选择了京瓷和海尔的案例,来解读人才与组织的关系。阿米巴和自主经营体已经为企业界所熟知,背后的共性就是通过划小经营单位,从而激发员工的企业家精神。

京瓷的阿米巴经营借助管理会计工具,在内部实现模拟结算,并没有从本质上改变员工与组织的关系;海尔曾经学习京瓷的做法,却又在十年多的时间里不断改善,并结合互联网时代的特点,做出了更加大胆的尝试。随着组织的变化,组织与员工之间也由雇用逐渐变为合作的关系。

第5章主要介绍了海尔的组织变革实践。

最后,我们选择通过解读德鲁克,来观察人才与上司的关系的变化。知识时代的崛起加上互联网的冲击,推动企业重塑管理,激活个体。而在这一过程中,管理者与员工的关系的调整,就成为重中之重。

作为一位长寿的智者,德鲁克有机缘观察到传统工业时代和知识经济时代的根本不同,敏锐地洞察到知识时代管理者与下属关系的变化,并大声疾呼“传统管理者与下属的关系将会消失”。

从工业时代至今,管理者与下属的关系可以分为三个阶段,有过两次至关重要的变化。老福特发出的“我只想雇用一双手,却还要与拥有这双手的脑袋打交道”的感慨,可作为工业时代员工定位的绝佳注脚。在日本企业超越了美国企业之后,松下幸之助的“你们(西方人)的观念里,管理者决策,员工执行;我们的成功在于我们超越了这一点”,则是第一次重要的变化。

德鲁克在最后的岁月里,观察到“授权”和“参与”已经不符合时代的要求。第二次重要的变化是什么?在最新的阶段,传统管理者与下属的关系消失之后,两者之间应该建立怎样的关系?

第6章基于德鲁克的洞察,对知识时代管理者与员工的关系进行了展望。

这三章组成了本书第三部分的内容。写作结束时,我们发现了一个巧合:万科的事业合伙人“分享机制、发展机制、管理机制”的设计,分别对应了重塑人才与资本、人才与组织、人才与上司的关系。

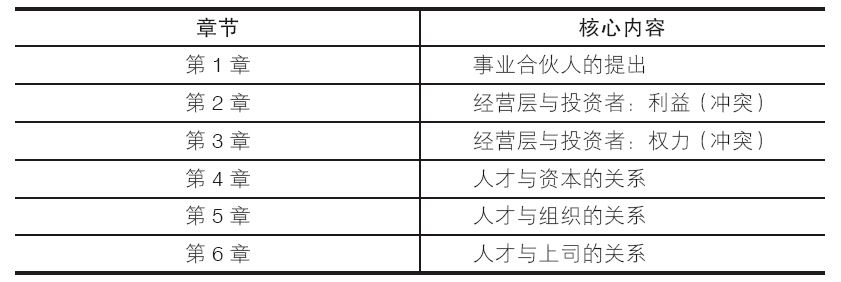

因此,本书的结构非常简单:以万科为主案例,以阿里巴巴、华为、海尔公司的实践和巴菲特、德鲁克的理念来阐释万科事业合伙人引申出来的问题(见表0-1)。

表0-1 本书核心内容

知识资本的崛起,是组织要面对的挑战,也是机会。正如华为等公司的实践所展示的,人才与资本、组织的关系,在发生变化。而互联网的兴起则使得这一变化加速。由于连接更加便捷,组织边界变得更加模糊,人才的价值更多由社会而非组织认定,优秀人才争夺战将会更加激烈。从这个角度,我们就能理解为何万科要提出“人才是唯一的资本”,为何如此多的企业跟随万科的步伐。

这不是一本很实用的书。我们的观察还非常有限,因此无法提出一个成熟的ABC式的解决方案框架。书中涉及的华为、海尔、阿里巴巴、万科等,都是管理者耳熟能详的中国企业。我们尽量在每一个案例的梳理中挖掘出一些之前被忽略或没有被发现的细节。如果你在阅读中时不时地感叹“哦,原来在这个地方,它们是这么做的”,我们就已经心满意足了。

这也不是一本很有高度的书。尽管我们选了一个还算“前沿”的书名,但在具体的撰写过程中,我们没有用过多的管理术语去拔高和包装企业的实践,而希望尽可能介绍企业真实发生的事情。时代的大幕刚刚拉开,企业的管理实践和尝试,经不起过于深刻的诠释。

当然我们也提出了一个简约的框架,希望将这六章的内容有效地串起来,以帮助你更高效地把握本书的内容。总体而言,本书更是希望将事业合伙人的主题,放在时代的背景之下进行观察,触发更多的关注和思考。