什么是移动互联思维

前述思维,我们称之为移动互联思维。移动互联思维是相对于互联网思维而言的,它是适应新一代技术革命的思维,是新时代资产管理必须适应的思维。

移动互联思维是真正的互联网思维

基于计算机的互联网思维本质上仍然是工业文明时代的思维,而基于移动设备的移动互联思维是知识经济时代的思维,二者的不同全在一个“动”字上。移动互联思维的特征可以归结为以下几点:

第一,在线思维。

第二,结构化思维。

第三,英雄思维。

第四,上帝思维。

自由是人追求的最终目标,它受制于时间与空间。作为自然人,最终追求的是个性的自由;作为社会人,追求的最高境界则是自然人之间相互交易的自由,这种交易包括物质的交换,也包括心灵的交流。

移动互联的重要性在于突破了空间对社会人自由的限制,社会人的任何信息流都时时被交往的对方接收,于是产生了“在线”。也就是说,你的思维与你的交往方是瞬间连接的,在线的结果是个性化的信息无限丰富,人类认识事件的能力有了质的飞跃。

因为个人信息不依赖于集体,社会人来往的就不会是系统化的而是结构化的信息,于是碎片化或者结构化的思维开始形成了。个人关注更多的是与自身相关的真实信息,而不是由第三方中介提供的非己所需的信息。

在结构化思维的前提下,每个人都是英雄。因为结构化思维会使得在任何组织中,民主是自然的原则,官僚主义将消失得无影无踪。

在移动互联时代,如果将社会看成是两个社会人组成的,那么便只会有一个消费者、一个生产者。生产者基于消费者的需求而生产,消费者由于生产的主动供给而改变需求,成为彼此的粉丝,也是彼此的上帝。移动互联思维其实就是一种上帝的思维,是真正能够阐释互联网本质的思维。

移动互联网、云计算、大数据与社交网络

移动互联网、云计算、大数据与社交网络被称为新一代技术革命的代表性元素。

无论是何种信息技术,都是为了解决人与人、人与物以及物与物之间信息的产生、传递、回馈的问题,以此为主线,我们可以勾勒出上述技术的关系。

移动互联网是相对于传统互联网而言的。人际交往始终受时间与空间的约束,以计算机为代表的传统互联网中的信息因为空间的阻隔而在时间上断裂,被人为地分成线上与线下。而移动通信技术使互联网与人结合,实现了在线这一革命性突破。

正是在线的出现,才使得有效信息以海量级别产生,人类行为真正地被信息赋值。这种信息的碎片化与即时性特征非常明显,也体现了人真正的异质性,即人与人是完全不一样的。这一点是移动互联思维最根本的出发点。

社交网络是互联网接近真实世界的催化剂,它展现的是个人异质性基础上的某些共同行为,是一种完全自主的行为,本质上是人类群体特征在互联网上的体现。移动互联是社交网络进一步发展的强大推力,而非原动力。

大数据正是对上述人类行为的描述,移动互联时代大量信息的产生而使得大数据越发重要。大数据并非只是海量数据。在移动互联网出现之前,人类产生的数据也是海量的,但那并不是现代意义上的大数据。因为,它无法通过信息赋值与人的即时行为结合起来。大数据其实是通过描述人类的信息量的变化而从中找出质的变化的一个过程。

云计算是解决在线与实时数据处理的一种专业化的操作,是信息处理的专业化分工的必然结果,它是个人在处理信息时进行成本收益比较的自然选择。

上述4种技术的核心是移动互联网。这一出现起到了决定性作用,其他3种则起辅助作用。

我们可总结一下上述要素的关系:移动互联网突破了人类交际的空间约束;大数据刻录人类行为轨迹,描述了从量变到质变的过程;社交网络将人类的群体特征展现得淋漓尽致;云计算则从技术上保证了上述行为的实现。

移动互联思维应运而生

移动互联思维不是凭空产生的,它是时代的产物,是向先行者致敬的逻辑,是生的逻辑,是生活的思维。

适应长波周期中的新技术革命的客观要求

人类始终在欲望中挣扎,所作所为无不是在寻找突破自然约束的路径。当欲望受制于约束,经济便衰退;当欲望突破约束,经济便繁荣。概括而言,突破约束的法则有两个:一是靠天,二是靠人。靠天,即找到更便宜的资源;靠人,即开发更先进的技术。自我的人类更愿意通过技术的创新,或者说也只能通过技术的创新来构建欲望的轨迹。这种欲望足以形成一场大革命,从而对旧秩序产生致命的冲击。

新技术革命的重要性要站在通过大革命打破旧秩序的高度来理解。周期理论中的长波即是技术革命能量聚集与耗散交替的过程,它对人类生活已经产生了决定性的影响。

熊彼特认为,长波的标志就是主要技术发明及其应用和生产技术的突出发展,长波周期有繁荣、衰退、萧条和复苏4个阶段。随着政府干预的强化,衰退渐失,萧条延长,复苏滞后。但从经济活动的实践来看,走出衰退,转入复苏的是技术,而不是其他。也就是说周期是人类自我的救赎,而非外在的救世主。

范杜因于1986年在《创新随时间的波动》一文中考虑了截至1973年的长波,指出前三波的各个阶段的主导技术创新分别是纺织机与蒸汽机,钢铁和铁路,电气、化学和汽车。陈漓高与齐俊研于2004年在《技术进步与经济波动:以美国为例的分析》中指出,第四波的后两个阶段以汽车和计算机为主导,并明确提出以信息技术创新和信息产业为主导的第五波第一阶段的繁荣期自1991年开始。

近20年的经济走势表明,到了2005年,第五波繁荣期结束。之后两年虚拟经济的泡沫掩盖了真实周期,但没有改变周期进入衰退期的事实。始于2008年的金融危机表面上看是因为房地产泡沫,本质上是资源价格高企与技术创新停滞的必然结果。在移动互联网大行其道之前,信息化因为其成本与收益不匹配,处于技术扩散的初期,并且由于房地产泡沫的冲击,边际效益递减。随着移动互联网的出现,大数据、云计算、社交网络重新为信息化插上了飞翔的翅膀。移动互联网、大数据、社交网络与云计算四轮驱动了本次技术革命的列车。第五波经济周期要走出衰退,并走向繁荣,除了技术进步,似乎找不出新路径。这一路径已经被历史证明是不能绕过的(见表1–1)。

表1–1 五次长波周期的技术革命

| 范杜因的长波周期划分 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 繁荣(年) | 衰退(年) | 萧条(年) | 复苏(年) | 标志创新技术 | |

| 第一波 | 1782~1802 | 1815~1825 | 1825~1836 | 1838~1845 | 纺织机、蒸汽机 |

| 第二波 | 1845~1866 | 1866~1873 | 1873~1883 | 1883~1892 | 钢铁、铁路 |

| 第三波 | 1892~1913 | 1920~1929 | 1929~1937 | 1937~1948 | 电气、化学、汽车 |

| 第四波 | 1948~1966 | 1966~1973 | 1973~1982 | 1982~1991 | 汽车、计算机 |

| 第五波 | 1991~2005 | 2005~2015 | 信息技术、生物 |

资料来源:第一波至第四波的分析见范杜因的《创新随时间的波动》;第四波以后的分析见陈漓高、齐俊研的《技术进步与经济波动》

本次技术革命从量级上看,不仅使人与自然,更使人与人之间的结构产生了裂变。它在消除自然约束的同时,最大限度地偿还了人类在生物与社会层级划分中对个性自由的欠账,解除了自我束缚。人性自由释放后,政府与市场相互促进,重新定位,从而使得新一代资产管理行业前景光明。

从这个意义上讲,移动互联思维的形成,是技术革命的基本要求。

移动互联思维是强者的思维

思维转变的背后的逻辑是向先行者致敬。向强者看齐,是自然的因势利导。

现在的技术革命对金融危机时期形成的弱势均衡有着强烈的冲击。从资本市场的表现来看,美国远胜新兴市场,美元持续走强。在传统的投资逻辑下,红色的铜、白色的铝和银、黄色的金、黑色的油和煤都失去了做多的价值,唯有绿色的美元一改颓势,而道琼斯指数开启了未来10年的黄金期。全球资金一改青睐新兴市场的常态,争先恐后地奔向美国。为什么会这样?市场可能有各种解释,其实以美国四驾马车——苹果、谷歌、亚马逊、Facebook为代表的技术进步才是改变这一生态的核心力量。这一力量足以改变自2005年以来的资产重估的结构,并对资产管理产生逆转影响。

基于以上判断,全球的再平衡将会被重新评估。全球资金涌向新兴市场,使得新兴市场,特别是中国的局面将可能被彻底改变。技术革命催生了生产效率的分化,驱使资金寻找价值洼地。如此一来,人民币贬值、房产价格下行或许是不可避免的事情。只有投资“成长”,才可能逃过这一劫难。中国资本市场上热捧的“美国映射”就迎合了这个趋势,TABLE(腾讯、阿里、百度、小米、奇虎360)受投资者热捧的逻辑也是如此。

因此,移动互联的逻辑是先行者的逻辑,是不落后的逻辑。

移动互联思维是中国经济生与死的思维

全球同此凉热。基于新技术革命已经到来,中国没有理由拒绝这种机遇。当前,市场将中国的未来过多地寄托于制度变革层面,往往忽视了以移动互联网为代表的技术革命才是真正的增长之本。制度变革的核心是调整失衡的经济利益,更强调分配,即针对存量。而技术变革强调的是增长,即面向增量。

基于这种共识,中共十八大主题报告已经对此讲得非常清楚了,中共三中全会对此又进行了强化。以城镇化、信息化、工业化、农业现代化为代表的“新四化”将成为未来10年中国经济增长的引擎。这一明显特征在资本市场上已经表现得淋漓尽致。城镇化开启了第一战场,信息化开启了第二战场,工业化或将开启第三战场。这“四化”是以信息化为纽带的。无论是智慧城市,还是国防的机械化与信息化,还是工业的升级改造以及市场管理等都离不开信息化,可以说未来中国真正的增长潜力将会是数字化生存。只不过不是固态的信息化,而是移动的信息化。

展开讲,信息化将会在市场、技术、政策等的推动下形成产业化,并对拒绝进行信息化改造的传统产业展开致命的冲击,直至其分崩离析,走向死亡。从这个意义上说,新技术革命决定着中国经济的生死存亡。在这个当口,移动互联思维是生的逻辑,至少是求生的逻辑。

求生的思维力量有多强,看一下中国手机网民在网民中的占比就知道了。2013年,中国网民6.2亿人,其中手机网民5亿人,占比约81%。一年前这一比例是约65%,5年前是约40%。惊人的变化已经开始了。

移动互联思维是生活的思维

技术可以让财富直线增加,同时利用技术还可以避免平常生活中难以避免的损失,这其实是将技术外部化了。如果将技术内生化,我们便会发现,以移动互联为主导内容的技术创新已经成为人类自身需求的一部分了。换句话说,移动网络已经成为生活的必需品,什么是必需品?就是离不开,上瘾成性。游戏成瘾,网购成瘾,一小时不刷微博就心中发慌、10分钟不看微信则心神不宁。国际网络互通曾经被无数人当成终生奋斗的目标,INTERNATIONAL(戏谑“网络国际化”)已经实现了。如此看来,网络已经彻底改变了人的本性。

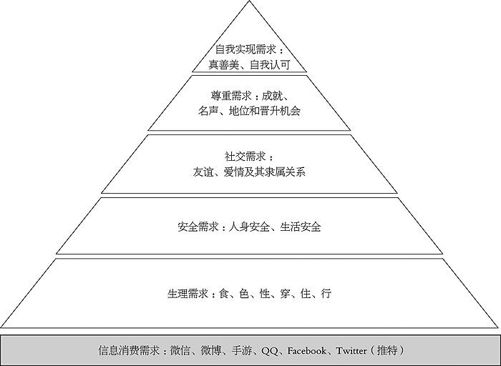

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛于1943年在《人类激励理论》中提出人类有5种需求,像阶梯一样从低到高,按层次逐级递升。分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。

图1–2 移动互联时代人类的需求层

世人给马斯洛最高的评价是:“正是由于马斯洛的存在,做人才被看成是一件有希望的好事情。在这个纷乱动荡的世界里,他看到了光明与前途,他把这一切与我们一起分享。”但这评价不完全正确,马斯洛没有看到网络消费带给人们的深刻影响,也就没有看到光明与前途。

因此,大胆设想,如果马斯洛还活着,他一定会将网络需求看成人类的一大需求(见图1–2)。当然,他也可能认为网络消费不是单独需求,而是归为生理需求,因其与食物、空气一样不可或缺。可以说,移动互联思维成了生活的思维,它与食物、空气一样,是现代人类须臾不可离开的。

移动互联思维的逻辑基础

新技术革命时代的思维现在变成了一个特别重大的课题。一个人如果不使用微信、没听说过大数据,就好像生活在石器时代。其实这并不可怕,可怕的是使用微信的人并不一定形成移动互联思维。在这喧闹之中,理性地思索技术与生活方式的革命从何而来,又往哪去,又会如何演化的人并不多。理性的思考其实是抛开各色具象,进行抽象剖析,需要建立分析的基本逻辑基础。有了共同的逻辑基础,才不会出现无谓的争论,探讨新的技术革命下的思维才不会产生不必要的损耗。

技术革命对人类思维改变的过程是这样的:

第一步,个人被信息赋值。新技术革命最重要的标志就是数字化生存,个人被赋值。此值因为具有共同的源代码,而可以被同伴接收,从而为下一步聚合式扩散打下基础。

第二步,人与人之间的交易空间扩大,效率提升。因为解决了信息不对称的问题,降低了交易的道德风险。加上移动互联网的存在,解除了交易的距离限制,从而扩大了交易的空间。同时从技术上降低了交易成本,从而提升了交易效率。

第三步,生产的迂回程度降低,但信息垄断加强。交易过程的信息化产生了大数据,生产者据此确定消费者偏好,从而使得生产降低了迂回程度,无效生产减少。大数据在促使企业管理变得民主的同时,加强了对消费者的信息垄断。每次垄断都不是从产品的生产才开始的,而是始自对需求信息的垄断,这种垄断更加彻底。

第四步,政府从信息供给者变为信息整合者。个人信息因量化减少了对政府信息供给的依赖,使得政府不得不在信息的提供方式上进行市场化改进,从限制信息供应转向整合信息需求,并因公共安全进行数据集中,以大数据技术实现了对信息的新垄断。

第五步,消费的迂回性大大加强。对个人来讲,量化自我促进了自媒体的生产,信息生产变得越来越廉价。社交网络消除了物理距离产生的交流障碍,也使得信息的传递离真相越来越远。在生产的迂回性减弱的同时,消费的迂回性却在大大增强。

在上述逻辑的基础上,我们再用移动互联的思维来看市场、观政府、察个人、阅企业,便会发现资产管理新时代是风景这边独好。