移动端的运营

既然移动端的流量,超过50%来自于社交平台,那么,社交平台上针对内容、活动、用户的运营又该如何展开?

1)社交与内容运营

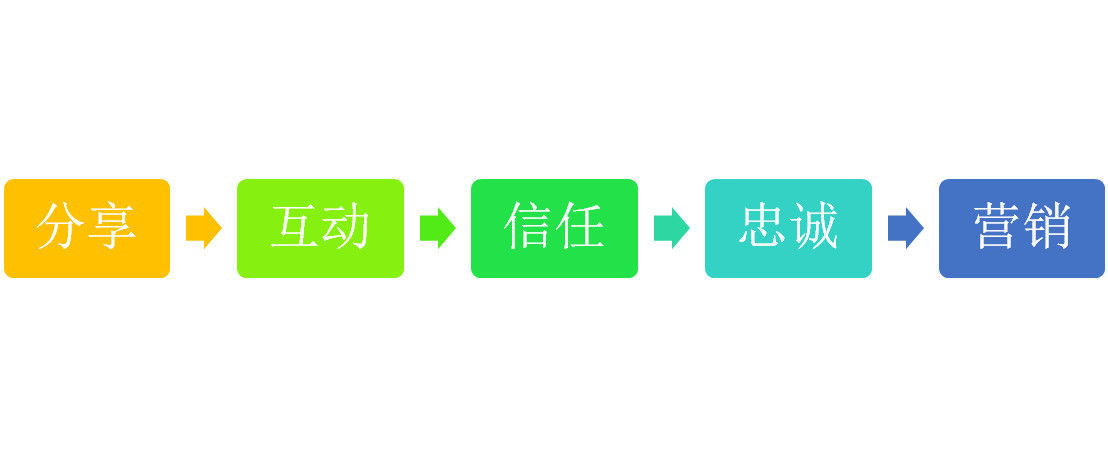

在第一章里,我们曾经就社交与内容的碰撞简单的说过一些观点,社交在内容上有5个层次:

移动端的内容运营,有一个很重要的注意事项是要走“心”。

这个观点来源于某个朋友,他认为,做电商要走“肾”,做内容做服务要走“心”,电商要销量要转化,就是要用各种内容、各种活动,刺激你掏钱的欲望,而做内容做服务是要培养你的信任,构建忠诚,所以他们走的路数是不一样的。

我们应该看到过很多这样的分享:

或者这样的:

都是在解决内容的分享问题。

2014年12月底前,微信的公众号内容是不能评论的,只能阅读、点赞和分享。但当微信开放了允许评论后,微信公众号的内容就走向了互动阶段。

如果我们说,“阅读”动作对应“分享”,“评论”功能对应“互动”,点赞功能对应“信任”,每天都来看对应“忠诚”,我们就理解,公众号的营销是如何做了。

在这里可以说一个案例。

我原先盛大的同事,一个设计师,自己一个人出来创业(当然,还有有一些朋友同事兼职帮他处理一些问题)。做了上面那个公众号“潮爸辣妈亲子团”。这个公众号,是围绕上海的中产有孩家庭,去做周末自驾游产品推荐、演出票务的信息推介和购买以及玩具之类的推荐。

他用了半年时间,做了12万的粉丝,可以统计到的流水是50万元左右,毛利率大概10%,这不是重点,重点是,他是如何在短短半年时间做到了12万的粉丝的。

就这个问题,我曾经问过他,得到的答案后发现,他依然用的是“笨”办法:

这项目的前期,他做的是一个亲子摄影的网站,积累了一批种子用户,都是孩子的父母,开了QQ群,经常交流,和种子用户的关系维持的很好。

项目的中期,他改了方向,转向亲子自驾游产品的推介,由于大多数这方面的内容是他自己亲身体验过,因此,内容方面做的比较真实,他先把公众号开放给了种子用户,然后请种子用户在朋友圈进行传播。很快,由于他坚持内容组合,坚持核心产品的原创,所以,短短的半年,他收获了12万粉丝,同时,也和上海周边的酒店与旅游产品保持了良好的关系。

经他的公众号去做的儿童剧票务,转化率也相当的高。

由此,虽然因为资金、人力的关系,他的创业项目目前发展并不快,但却很稳健。

在这个案例中,我们会发现,虽然用的是“笨”办法,但是效果却并不差。

其中,我们可以反思:

从运营的角度来说,虽然渠道变了,介质变了,但是很多内容运营的基本方法并没有变。变化的是内容要更坚持、质量更高,同时不能单一的仅做内容方面的运营。由于社交的引入,好的内容,被传播的可能性更高,传播后获客的成本可能更低。

从分享的角度来说,移动端的分享更容易,往往只需要三步操作(点分享——选择渠道——确认分享),门槛更低。但是降低的门槛反而提高了对内容质量的要求。

从互动的角度来说,移动端的互动更简单,也往往只有1-2个动作,但是要用户点赞,成本不低。

从信任的角度来说,移动端由于有社交的加持,建立信任的时间缩短,但对种子用户的忠诚度要求更高。

从忠诚的角度来说,只有用心的服务才能换取客户的忠诚,这一点并没有因为移动端而获得了加速。

从营销的角度来说,如果你依然只会用走肾的做法做内容,往往效果并没有想象中的好。

2)用笨办法解决新问题

所谓“笨办法”,是老办法。

所谓“新问题”,是新领域里碰到的问题。

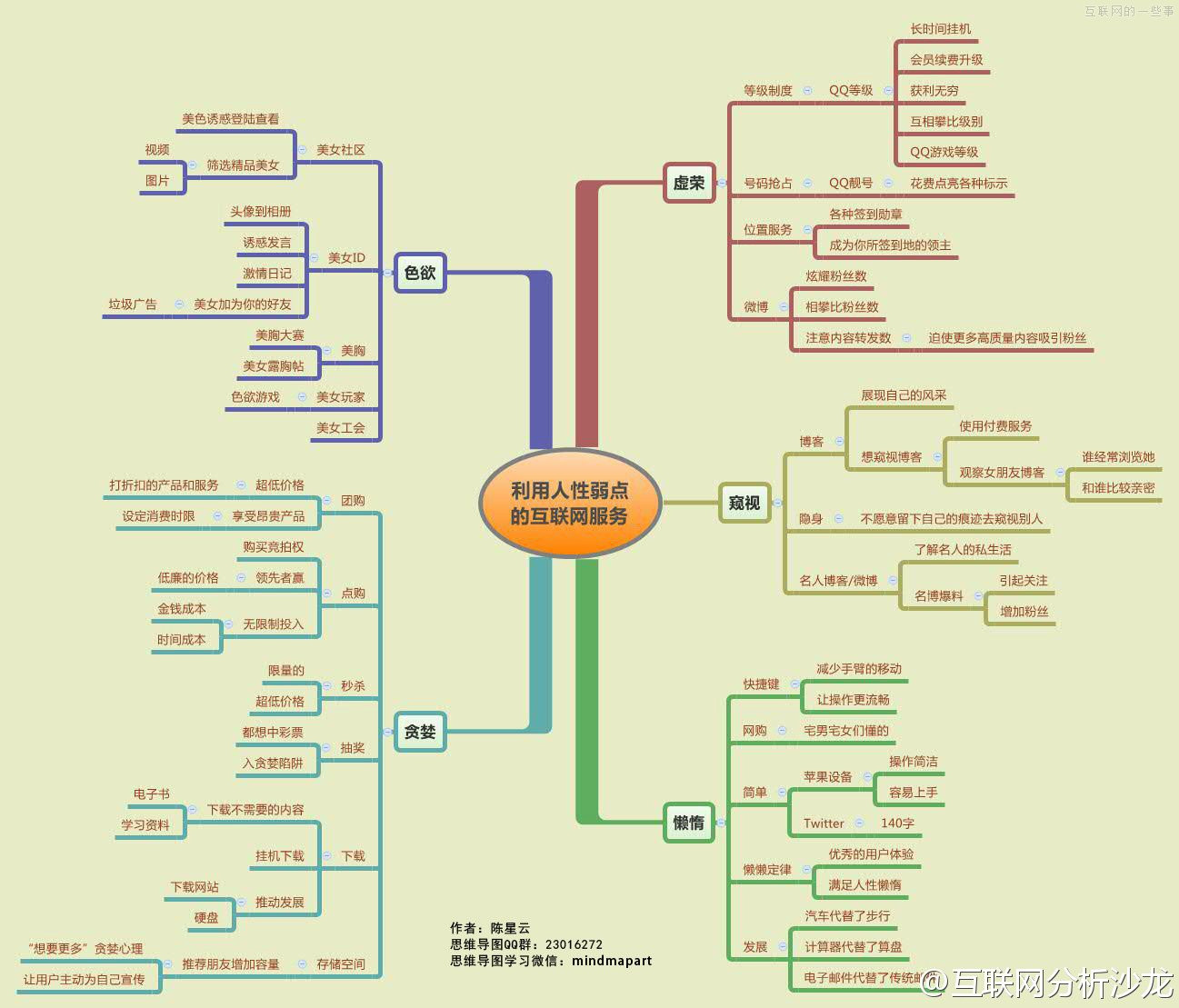

我想很多互联网从业者都看过类似下面的一张图(作者:陈星云):

我们不去讨论这张图里的内容是否全面,是否准确,但确实,移动端的产品设计很多都覆盖了其中的人性弱点。

从运营的角度上看,这些所谓的人性弱点,是一直存在,并且对于运营的帮助是巨大的。那么,在传统互联网中的运营手段,是否还是可以在移动互联网上使用呢?

答案似乎是肯定的。举两个例子:

第一个例子,最近带着team的同学讨论用户激励。我们做了一个简单的头脑风暴,过程如下,为了方便称呼,我们给team里参与讨论的三个同学分别用A、B、C代指,A是85后男孩,B和C是90后女孩。

讨论的目标是建立一套激励体系,促进用户活跃和贡献内容。

A、B、C首先表述了自己的观点,总结之后,他们认为等级、积分、勋章、称号、排名以及功能解锁,是他们平时最喜欢的激励方式。

接下来,先让他们按照重要程度排序。

A男:积分>功能解锁>称号>等级>排名

B女:积分>等级>勋章>称号>排名,功能解锁不重要

C女:排名>等级>称号>勋章>积分>功能解锁

接着让他们说出自己常用的应用,以及这些应用中,为什么会让自己贡献内容。

A男:最常用新闻、工具和游戏类应用

B女:最常用QQ、微信、淘宝

C女:最常用购物和万里通

再分别问他们激励方式在这些应用中的体现。

A男:新闻类:纯资讯,无积分、无功能解锁、无称号……;游戏类:积分用来换道具,同时可以看自己的排名,有成就感;工具类:用积分解锁功能。我称他为“实用主义者”。

B女:QQ:没有发现积分,有等级,但不觉得对其有意义;微信:无积分;淘宝:买东西送积分(淘金币、集分宝、天猫商城积分),积分抵扣购物。我称她为“爱优惠的人”。

C女:购物类:有积分;万里通:通过平安万里通收集积分。我称她为“收集癖”。

然后,再询问他们是否贡献过内容,随便什么内容。

A男:几乎没有,最多朋友圈发发照片、转转链接。

B女:有,QQ空间7级,什么内容都有,但其他的社区很少贡献内容。

C女:偶尔,朋友圈和QQ上会贡献一些内容。

这个结果很有趣,他们一边表述,一边发现,好像他们描述中最喜欢的激励方式并没有真的在激励他们贡献内容。反而聚焦到了以下的层面:

1、产品本身具有社交属性,自己的内容可以被传播,可以和其他人互动。

2、单纯贡献自己的经验,并期望得到他人的认可,甚至羡慕或崇拜。

这个例子,本身说明两个问题:

用户想什么,说什么,和他自己要什么,可能是南辕北辙的。对于互联网的产品经理,对于用户访谈要千万小心的抽丝剥茧,找到用户真正的需求;而对于运营人员来说,精神层面的激励或许比单纯的物质激励要更有价值和可操作性。传统的运营方法仍然有效,而移动互联网放大了社交与传播,更适合将内容深入,更适合与用户加强互动与沟通。可能对于运营工作的帮助比复杂的设计更为有效。

第二个例子,也发生在我身边。

2014年12月中下旬,天天果园做了一次团购,只要通过社交分享,邀请到99个好友参团,所有参团者就可以获得1斤仅售9元的智利樱桃。可以看一下截图中这位朋友的战果,仅仅一天,他就通过各种方式,拉满了99个好友,一起参团,成功团了9元1斤的智利樱桃。

而这个活动本身,其实就是很传统的转发+邀请好友的玩法。只是通过移动互联网,通过社交平台,其传播速度和力度都得到了大大的提升。

运营工作中,有许多的笨办法,譬如:

以内容为主的产品,需要运营人员自己先把内容的质量做起来。以用户为核心的运营,需要与用户真诚、及时的沟通。活动设计依然要脚踏实地,去切中用户的需要。界面炫、互动酷,是噱头,关键还是运营者是否用心去建立与用户的联系,促成用户与产品、用户与用户的互动。

3)移动运营的繁与简

运营的工作很繁琐,但我们需要把握尺度。

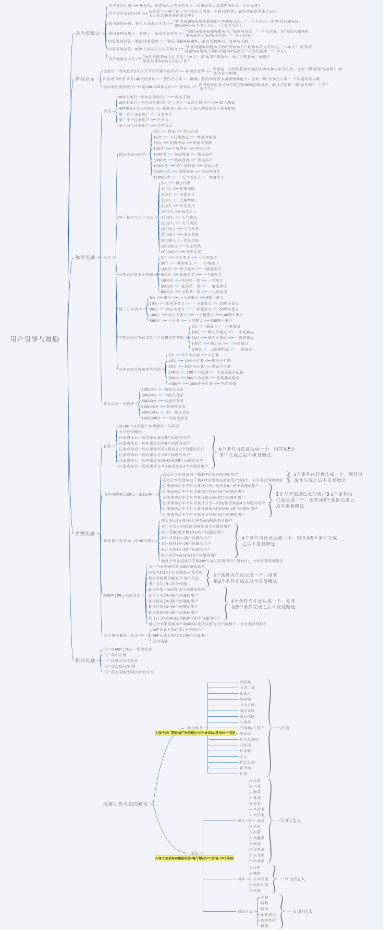

最近有一个有趣的事情:我给下属布置了一个任务,让2位初入运营的同学设计一整套基于用户行为的激励方案。他们讨论了3天,然后给了我一张脑图,像下面这样大的一个篇幅:

事无巨细,非常具体……

从用户注册、登录后系统发送的消息,到每完成一个动作之后,可能会触发的奖励(称号、奖品、积分),面面俱到。

我笑着问他们:“是不是死了很多脑细胞?”他们默认。

其实这件事情要说明的道理是:

运营是一件繁琐的工作,但是一旦你要基于用户设计运营方法,不管你背后的逻辑多么健全、规则多么详尽,你要考虑到用户接触到这些运营内容时,是否感觉自然、是否能快速了解自己应该要做的事情。

如果用户不理解你给他的是什么,你的运营工作就是失败的。在移动端尤其如此。

首先,用户不会花时间在一个相对较小的空间(手机屏幕)上去仔细阅读你的活动说明,所以长篇大论是不合适的,这里有反例。

大众点评之前做了一个活动,在朋友圈里弄的如火如荼,然后我问了一下参与活动的极为认识的朋友,就发现,几乎没有人看过这些规则,而这些规则,其实是需要用户去了解的,譬如几个关键词:先到先得、掏空、最高、随机、账户、抵用券。

如果做过活动运营,仔细看完这些规则,相信会明白点评做这个活动至少有以下目的:

1、签到得星星——增加客户端的活跃(提升活跃)

2、分享集星星——增加社会化分享的扩散(增加新客)

3、消费换星星——回馈团购客户(维系老客)

4、抵用券进账户,限手机端使用——手机端二次消费可能(提高复购、提升手机端支付用户数)

我对这两个运营新人说:从简入繁易,从繁入简难。

那么,如何才能从繁入简呢?点评的这个活动其实很有代表性。如上文的分析,通过这个活动,点评希望同时达成多个目的。因此,才会有如此复杂的规则。当然,对于运营来说,一次性给了1个亿(假设真的公司出了这笔钱作为活动成本,事实上因为抵用券的存在,我们几乎可以肯定是不会到这个宣传最大值的)让你做活动,自然希望你可以把这笔钱的效果发挥到极致,这一点无可厚非,而集中一个活动,而非分散多个活动,也是活动运营中最常见的做法——集中一点更利于形成突破,分散多点效果分散且风险更不可控。

但是,我还是要说,这种事情,越少干越好。

理由很简单:

1、运营最好要有计划,分阶段的达成不同目标。

2、运营最好要有条理,逐步去促进各种数据的达成,更利于用户形成习惯。

3、运营要有方向和关联,如果能够通过一个奖励或者一个动作达成一条逻辑线上的用户行为满足,就不要拆分成多个去上线。

这3个理由,都是让运营由繁入简的必需理念。

一个新的应用,可能既需要打开,又需要注册激活,还需要留存活跃,甚至需要付费。但我们要从运营和产品两端去逐步达成这些,而不能想着毕其功于一役,一蹴而就。

产品需要和运营保持密切的沟通,确定哪些运营工作可以通过系统来完成,譬如:针对特定的用户行为给予的用户奖励就可以通过系统来实现。运营人员同时需要保持清醒的头脑,划分好每一个阶段,需要达成的运营目标,并围绕目标进行运营。

在这里,要特别注意,如果要设计等级、积分、称号体系,一定要遵循先通过初始数据获取模型,再逐步上线,并设置好调节阀。这就是我们通常所说的内部测算与建模。

对用户激励的测算与建模,是运营中比较繁琐的工作,而对用户的展现,则需要简单。

我们初始会设计一些行为数值,先通过系统中已有用户的行为去获取初始的行为数值统计,然后再基于一些原则,譬如,成本控制、覆盖度预测等方法,去调整这些数值,直到上线运营。在运营的过程中,逐步的去开放行为,并不停的对模型进行修正,直到这一套体系可以成熟的自行运转。这是繁的部分。

而用户看到的是开始有哪些行为可以获得奖励,一段时间之后又有哪些新的行为可以获得奖励。这是简的部分。

这些行为和对应的奖励,初期可以不对用户公开,成熟后再面向用户。

运营工作绝不是日复一日的重复劳动,而是结合运营数据,去做不停的改进与提升。这一点不管是移动端还是PC端,都是一样。

4)又是一年红包时

写到这一节的时候,正好遇到支付宝红包大战微信红包。那么,应景也作为 案例,来聊聊红包类的活动在移动端的体验和运营设计吧。

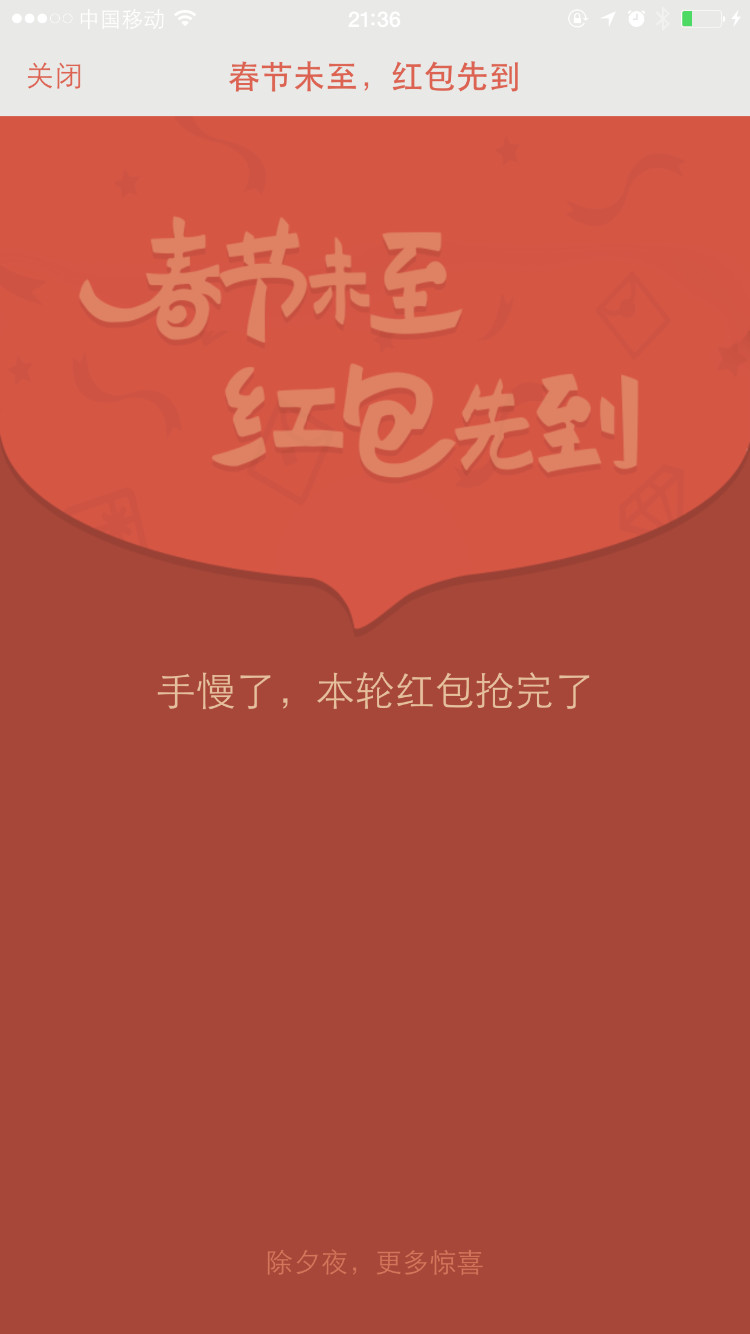

先上几个截图:

1、微信红包活动:

活动开始前,如果你发现了“摇一摇”上的“红包”字样,并试图摇一下,你会发现这样的页面。注意时间的提示和数量的提示

抢红包开始后,如果你摇了,但是没有中,你会看到这个页面。请注意进行中的提示以及剩余红包数量提示。

摇中了红包,会提示“已存入零钱”,并通过引导,提示“帮好友领红包”并促使用户进行分享。

活动结束后,请注意下方的文字提示和第一张图片的差异。

2、支付宝红包

首先是整点活动开始后,你会看到好多的小人跳来跳去,仔细看截图,你会发现,原来有一个红包长的和其他的不一样。

万一你没有戳那个长的不一样的小骚包,你会发现时间很快完了,你收到了这样的提示。

如果你“幸运”的点到了,你会收到这样的提示(红包第一日上午10点版)仔细研究这两个活动,你会发现很多问题和可借鉴之处,先说微信红包吧。

微信红包活动的问题如下:

入口较深,用户需要遵循:点击发现-点击摇一摇两步操作才能进入抢红包的活动页面。事先官方的宣传力度不够,导致很多人不知道当天晚上可以抢红包——这是目前我能想到最大的问题。对于摇到的红包是现金红包的解说不够,我第一次摇中还在想莫非也是个优惠券,结果发现是现金红包,这里的问题,主要由于品牌露出占了太大版面导致的。活动时间完成后的提示并不十分准确,其实可以加一个分享功能,让更多的用户知道,当然,没这么做我思忖可能也是因为避免用户的朋友圈Timeline被污染,要知道此前支付宝红包口令对朋友圈Timeline的污染还是很严重的(譬如我那段时间就基本不看朋友圈)。

微信红包活动的可借鉴之处在于:

在摇一摇原生功能上扩展,页面的体验非常棒。操作简单,只要摇一摇,而摇一摇这个动作本身,对用户来说是没有学习成本的,已经是非常习惯了。

反馈及时,并自带了分享功能,允许用户将摇到的红包继续分享到自己的群组中,虽然不多,但是这种利用自身产品特性做粘着提升的方法真的值得学习。红包这件事情,本来就是自己开心不如大家一起开心。红包形象直接,无需思考。

支付宝红包活动的问题如下:

早期宣传过度,导致用户产生了不切实际的幻想,而最终获取的比例和内容与预期相差太远,影响了用户体验。采用了游戏方式,但事先并没有教育用户游戏方式,导致大多数用户不明就里,操作上的学习成本太高。由于操作复杂,所以当用户付出了学习成本却没有得到相应回报的时候,用户的心理感受就更加的糟糕。虽然宣传中描述了购物红包,但当真的购物红包出现的时候,又与用户的预期不符。红包的形象,需要思考。红包活动入口需要辨识。

而支付宝红包活动的可借鉴之处在于:

通过前期预热,炒爆了微信朋友圈。入口不深,就在一级页面上。虽然第一波的活动让人诟病,但后期调整较快,一定程度上挽回了损失。

微信的红包,去年引爆之后,微信应该看到了两点:

红包形式,对朋友圈和群组活跃度的促进作用。譬如,知乎某群组就有人说了一句大实话:“一个一年都没什么人说话的群,发红包的时候居然活跃度这么高”(大意)对于促进微信支付的绑定账户数量有很大的价值。别说几毛钱你看不上提现,事实上我这种很少在微信里活跃的用户,这几天都从各种群里收了快200块的红包了,如果一次几毛钱你看不上提现,多次呢?而且,微信支付现在可以做的可不仅仅是提现。售货机可以用微信支付也可以用支付宝支付,支付宝的手机短付款密码,敢说没有收到微信支付的短密启发么?

那么,今年微信的红包是干嘛的呢?从我的角度看:

延续去年的红包口碑、增加用户粘度。要知道,过年陪用户一起high,并且能让用户high,才能说自己产品运营做的不错,这一点,支付宝红包,嗯,还是这么说吧,腾讯系面向C端的运营能力真的甩阿里系几条街,反之,面向B端的运营能力,阿里系甩了腾讯系几条街。加入商户策略,让商户曝光,尝试建立微信生态中,微信与B端更深的关联。相信很多人在微信红包里看到了京东发的、微店发的、伊利发的红包了。这里收不收广告费和冠名费我就不知道了。以上两件事,可以对后续微信中O2O生态、B2C生态,均有助益——假定电商与生活服务生态是微信一定要触碰的领域的话。

微信在红包活动设计中,对商家其实非常照顾,但做法仅仅是让获得红包的用户来关注公共号。

这种做法极大的避免了对用户的打扰,同时验证了微信是否可以商业化,应该如何商业化的命题。所以对后期的微信商业化运营会有很大的帮助。

至于支付宝的红包活动,我脑洞开的比较大,我认为:

阿里希望通过红包的尝试,能够获取或平移一部分用户的关系链,即,阿里依然希望可以将社交带入交易。

但是支付宝红包的设计其实有点走偏了,红包是为了社交而存在,但如果一个平台没有社交关系,红包的大小就很重要,当运营人员在思考希望用户转移社交关系链的命题时,应当关注的是,花费多少成本让一个关键节点用户(具有大量社交关系)平滑顺畅且心甘情愿的将关系交出来,而这个红包活动,并不具备这样的能力。

5)移动端活动数据与活动运营

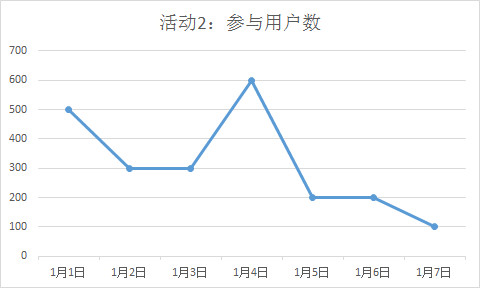

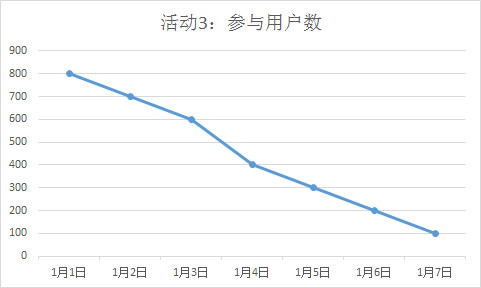

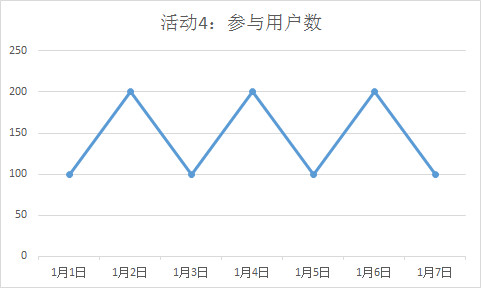

首先,我们看四个活动的数据走势图(以下图表均为例子,和真实情况未必一致):

活动1是一个参与用户数缓慢上升,到达峰值后回落的活动。

活动2是一个参与用户数有明显波动,高开-稳定-冲新高-回落的活动。

活动3是一个参与用户数高开低走的活动。

活动4是一个参与用户数异常稳定的活动,基本高峰和低谷都一样。

当看到第一个活动的数据时,我们大概可以得出以下结论:

该活动提前预热不够该活动随着时间推移,效果有明显提升该活动没有进行过任何调整(包括宣传与奖励)

当看到第二个活动的数据时,我们大概可以得出以下结论:

该活动有很好的提前预热该活动进行过调整(宣传或者奖励)该活动的奖品控制可能有问题,后期力量不足

当看到第三个活动的数据时,我们大概可以得出以下结论:

该活动有很好的提前预热该活动没有进行过任何调整(包括宣传与奖励)

当看到第四个活动的数据时,我们大概可以得出以下结论:

该活动基本没有进行过很好的宣传或宣传渠道有问题

该活动的设计本身可能有问题

从事运营的同学,应该或多或少会遇到活动运营的活儿,在工作中,我想大家也有自己的活动数据的经验,以上4个活动的例子,是我能够直接想起来的4种活动状态,当然,参与用户数只是活动运营诸多指标中的一项,例子仅供参考,我们接下来要聊的是移动端如何开展活动运营。

移动端活动与PC端活动最明显的差异就是:

缺少宣传渠道。

譬如,大众点评的PC端首页,有5个广告位:

而手机端上,则非常分散:

首页第一屏有一个置顶可关闭广告位

首页第二、三屏有猜你喜欢的活动推荐

具体到发现页有活动推荐,等等

京东也是一样。 PC端京东页面:

首页有一堆广告位

手机端京东:

首页轮播广告位,和PC端展现内容并不相同

首页栏目广告

多的页面我不再举例了。

我们会发现,移动端的活动被用户关注到的几率其实变少了,而运营需要将最希望用户参与的活动放置在显眼的位置才可能被用户发现并参与。

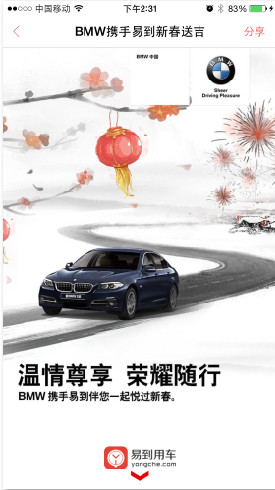

在活动的设计上,我们在第3小节也提到了大众点评的活动页面规则展现上的“反人类”,那么,我们再来看一个正面例子,易到用车的活动:

易到用车使用了H5页面作为活动展示页面:

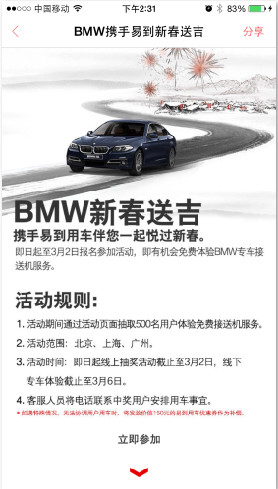

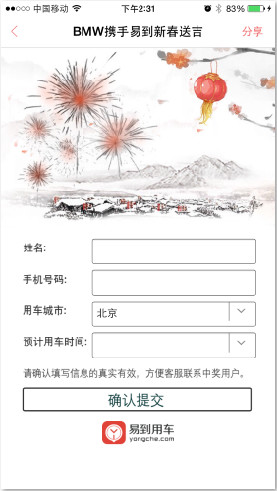

用了4屏,把活动说的清清楚楚:

活动时间:即日起到3月2日(其实这里做的也不是很到位,最好是起止时间说明清楚)活动规则:填入个人资料进行报名,活动期间抽奖,限500名用户可以获奖奖励发放/可用时间:活动期间至3月6日截止(这里的规则其实也没有说明的非常清楚,但是已经差不多是够了的)

首先,这个活动我揣测是和BMW的联合活动目的是尝试进行潜客分发(对宝马有兴趣的用车人信息应该会提供给BMW供车辆销售使用,譬如回访用户的乘车体验并借此了解用户的购车需求以及对宝马品牌和产品的认知)。

其次,虽然同样采用了收集用户信息的传统方式,但其包装并不令人反感,相反,如果没有乘坐过宝马车的客户,也会很希望体验宝马的乘坐感受而留下信息。

第三,用户的操作成本很低,只要用户不反感提供个人信息,那么对于用户来说就是简单填写信息而已。

这个活动的效果,我们无法得知,但该活动的设计却值得借鉴。

说到活动,除夕夜的红包大战,最近几天也是在各大媒体炒的沸沸扬扬,我们抛开官方提供的数据,不管是支付宝红包2亿多的收发量还是微信红包10亿多的收发量,其实我相信双方的运营人员更关注的点是,这些红包发放之后的去向,微信支付的同学应该会关注究竟有多少人收到了微信红包却将金额提现了,甚至提现后转入了支付宝,而不是作为零钱使用;而支付宝红包的同学则会关注究竟这个活动带来了多少关系链,基于红包这个事件,支付宝红包后续应该如何进行调整,让它更符合客户预期和习惯。

在移动端开展活动,不仅仅要关注活动当期的效果,还应该更加关注用户后续的动向,其实不仅仅是移动端,这对于所有端的运营和所有的运营方向都是需要密切关注的内容。

毕竟,活动更多的时候应当担任催化剂的角色,而不是发动机。

如果你的用户只有在做活动的时候才会活跃,那么产品一定出了大问题。