内部活动与联合活动

说到做活动,活动运营人员经常在两个角色中转换:

内部活动:活动运营人员是驱动器,是活动的需求方。这一点几乎所有的公司,都是如此,对于内部活动,活动运营人员有很大的权限,可以决定做什么活动,如何实施,从而申请活动的执行预算,并且维护全程,让活动落地,有始有终。

联合活动:活动运营人员是调和剂,是活动需求的承接方和合作者。这一点,不同的公司有不同的分工,有的公司,活动运营人员同时还承担BD(Business Development 商务拓展)的角色,需要去和其他公司谈判,共担成本甚至让对方负担成本,采用联合活动的方式,来完成活动策划并让活动落地执行;而另一些公司,活动运营人员只是承接从市场(Marketing)传递过来的合作意向,去完成需求的整理及活动策划并让活动落地执行。

内部活动需要展开的并不多,我们在本章第一节中已经做了很多的说明,一个合格的活动运营人员,只要严格的按照成本-设计、风险-管理、数据-监控、效果-总结的做法来做,基本上就可以通过熟练度的提升、创意能力的锻炼、资源整合能力的加强,来提升整个内部活动策划、执行、管理的能力。

而联合活动(或称外部活动)就需要多谈一些。

首先要说的是需求确认与需求控制。

不管是承接活动需求,还是合作推进活动落地,都需要对活动本身是为什么而做,要达到什么目的,实现什么目标,进行严格而准确的定义。因为合作的基础是你有他没有的,而他有你没有的,说的直白一些,就是合作的双方需要各取所需。因此,联合活动的目的是必须要明确的,你想要的资源要通过什么方式从合作方转接过来,这需要准确的确认需求。

有一个误区:如果合作方出了钱,那么合作方就是大爷,提出的一切需求都需要满足。

这句话本身是没有问题的,但在实践中,如果真的如此执行,成本就过于高昂,因为可能合作方的需求大多数情况下是个性的。个性的问题在于,每个活动的实际需求可能是不同的。而且几乎无法复用。

这个时候,一个传统行里里经常说的方法就出现了:

客户预期管理。

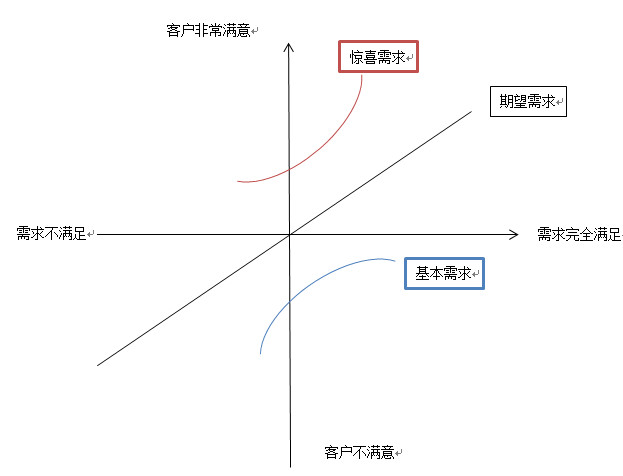

首先来看客户预期,用一张图来表示:

基本需求是客户认为服务提供方本应提供的服务,是最基本应当提供的服务,因此,如果基本需求不能被很好的满足,客户就会不满意,而即便基本需求能够被满足的很好,其实客户也不觉得非常满意。而惊喜需求则是客户觉得你不会提供的服务,是一种超越了期待的服务,因此,不管满足的好不好,是否全面,客户都会觉得满意。而预期需求则是客户被告知、被教育会获得的服务,因此,这个预期需求实现程度的高低,与客户的满意度是呈正向的线性关系。

传统的管理客户预期的方法是:

对于我们的运营人员来说,这个方法其实是相通的,只是替换成了:

而这样做的原因其实还是:

实现自体的运营目标。

需求明确了,预期控制了,接下来做什么呢?

两件事:

1、围绕单一的合作活动,去做活动设计

2、总结合作活动的共性,去做系统设计

第一件事情,是为了实现当前的合作目标,第二件事情,是为了未来可以批量实现类似的合作目标,所以回过头来我们会发现,系统观念在运营工作中确实非常重要。

当看到第一件事和第二件事时,我们有时候会觉得迷惑:

单一的合作活动总有个性,即使做了系统,依然不能避免再次开发,那么做系统设计是否有必要。

我相信,很多商业产品经理的回答,都会是:绝对有必要。

从我的经验来说,很多合作活动的个性,区别在活动的包装,而活动的内核,往往没有区别,即便有区别,也区别并不大。当然,这里的没有区别,主要是对于同一类活动或者同一类合作方而言。

而商业产品经理之所以会回答有必要,则是因为他们通过客户预期管理,筛选出了最合适系统化的产品需求,然后做出了可以给大多数合作方使用的产品,从而可以获得更好的业绩。

以上,是乙方的做法,如果你是联合活动的甲方,那么做法其实就反过来了。

首先,你要明确进行联合活动的目的,确保联合活动是可以对你的目标产生价值的,可以符合你的预期。

然后,你要想办法了解甚至控制整个流程,避免被乙方牵着走。在这里你需要注意的是避免强人所难,但要保证合作预期效果的达成。