思想的本质

Table of Contents

版权信息

前言 语言是洞察人类天性之窗

引言 语言,表达思想和情感的媒介

第一部分 语言与思想

01 动词的奥秘

02 一个人真的天生有5万个概念吗

第二部分 语言与现实

03 空间、时间和因果关系

04 隐喻之隐喻

第三部分 语言与社团

05 名为何物

第四部分 语言与群体

06 7个电视禁忌语

第五部分 语言与社会关系

07 直截了当地说话不好吗

结语 逃离心智洞穴,发现真实人性

译者后记

版权信息

本书纸版由浙江人民出版社于2015年8月出版

作者授权湛庐文化(Cheers Publishing)作中国大陆(地区)电子版发行(限简体中文)

版权所有·侵权必究

书名:思想本质:语言是洞察人类天性之窗

著者:(美)史蒂芬·平克 著

字数:488000

电子书定价:77.99美元

The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature by Steven Pinker

Copyright © Steven Pinker, 2007.

目录

THE STUFF OF THOUGHT

前言 语言是洞察人类天性之窗

人们使用语言的方式不仅意味着我们对空间和时间的概念假设,同时也意味着对事件及其因果关系的概念假设。我们的语言不仅有性别模式(实际上是两种模式),同时还有对隐私、权力以及公正的概念假设。不仅幸福和自由意志的人生观深深地扎根于我们的母语中,就连敬神、堕落和危险也随之踏上了这块神秘的土地。尽管由于各民族所使用不同的语言使得这些概念的细节也不尽相同,但总的来说,它们的逻辑基本还是相通的。它们加在一起构成了一种独特的现实认知模式。这种现实认知模式在很大程度上有别于科学逻辑观指导下的客观现实认知。尽管这些假设已经融入语言,但它们的根扎得却比语言还要深。它们为人们如何理解周围环境、如何信任和责备自己的同伴、如何与他们达成友好关系等奠定了基础。仔细观察我们的语言——人们的交谈、玩笑、诅咒、法律纠纷、为婴儿取的名字,能让我们对“我们到底是谁”这个问题有更加深刻的感悟。

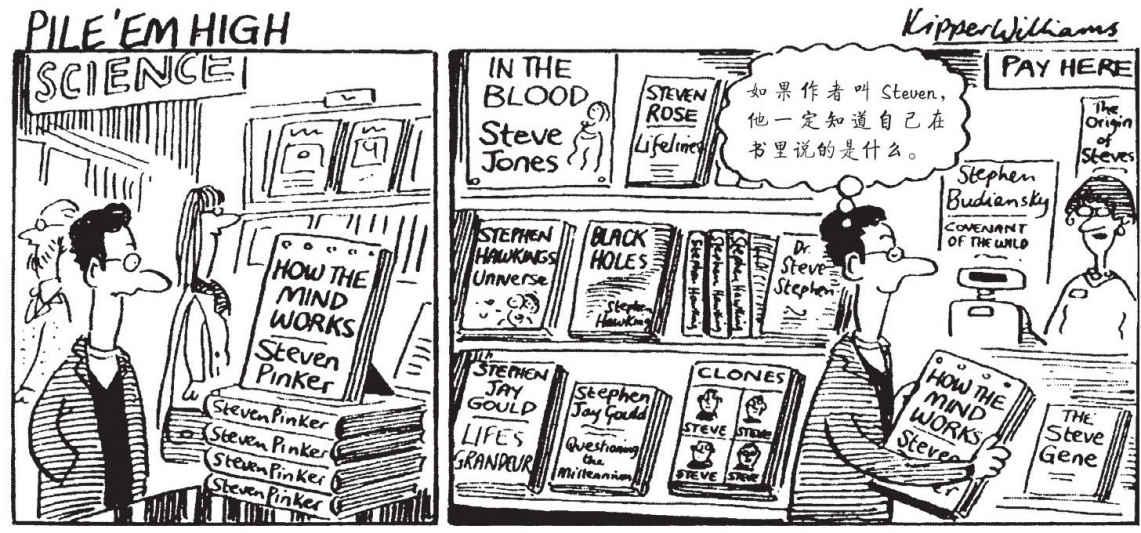

这就是你手中这本书的前提:这本书是我为广大热衷于语言与思想问题的读者所奉献的三部曲中的最后一部。第一部《语言本能》,概述了语言的机制问题,即那些你一直想了解却又没有勇气问的语言问题。由于语言是语音与语义的结合体,所以其他两本书分别针对这两个领域进行了探讨。《词与规则》是关于语言的基本单位的研究,例如,它们是如何在记忆中存储的、如何被组合成赋予语言强大表达力的大量的语言结构的。《思想本质》则是关于语言的另一个重要方面:意义的探讨。它主要涉猎了词语、句法结构以及语言在社会语境中的使用等问题,也就是语言学家们所说的语义学和语用学的研究话题。

同时,本书也为我所创作的另一套三部曲画上了圆满的句号,这套三部曲的另外两本书是关于人性本质的著作:《心智探奇》(How the Mind Works)在认知科学和进化心理学的框架下,对心智问题进行了尝试性的逆向探讨。《白板》(The Blank Slate)[1]探讨了人类本性及其道德、情感和政治的本来面貌。本书的切入点是:人们是如何根据思想和情感的口头表达方式来了解人性虚伪的本质的。

就像我所著的其他有关语言的书籍一样,在本书前面的章节中,我不时也会谈到一些非常专业的话题。但我尽量做到深入浅出,言简意赅。我深信我所探讨的这个主题会使每个读者对“什么能让我们为之动容”这个问题产生浓厚的兴趣。语言与人类生活有着密不可分的关系。我们不仅利用语言传递信息、游说他人,我们也用它来威胁、引诱他人,当然,语言还可以被用来发誓赌咒。语言反映了我们对现实的领悟,不仅如此,它还是我们留在他人心目中的活生生的印象,是把人们紧密联系在一起的纽带。我希望你也能相信这个事实:语言是通向人性的窗口。

THE STUFF OF THOUGHT

引言 语言,表达思想和情感的媒介

语言是人们表达思想和情感的媒介,但并不等同于思想和情感本身。用含蓄的语言进行贿赂或威胁,更便于日后推卸责任;而一个巧妙的祈使句可以把“命令”包装成“请求”。说脏话是宣泄极端情感的常用方式;而一句“你知道我是谁吗”,则可凸显自己优越的社会地位。

2001年9月11日上午8时46分,一架遭恐怖分子劫持的客机突然撞入纽约世贸中心的北塔楼。上午9时03分,又一架飞机冲进了南塔楼。炼狱般的袭击瞬间便摧毁了这座摩天大厦,在燃烧了1小时2分钟之后,南塔楼以排山倒海之势迅猛地坍塌下来。23分钟之后,北塔楼也相继轰然倒塌。发动此次袭击事件的主谋是“基地”组织领导人、恐怖分子头子奥萨马·本·拉登。本·拉登希望借此暴力袭击事件胁迫美国政府结束在沙特阿拉伯的驻军和对以色列的支持,并以此联合穆斯林国家,为恢复伊斯兰王权做好准备。

我们把发生在那天的事件称为“9·11”恐怖袭击事件,它代表了迄今为止发生在21世纪最重大的一起政治与暴力事件。“9·11”事件引发了大量的争议话题:如何缅怀遇难者;如何重建曼哈顿;袭击事件到底源自古代伊斯兰原教旨主义还是现代革命风潮;袭击发生前,美国在世界舞台上到底扮演的是什么角色,以及针对此次袭击事件美国应作出什么反应;如何妥善地平衡反恐与尊重民权之间的关系,等等。

不过,这里我最感兴趣的却是一场“9·11”事件所引发的鲜为人知的辩论:9月11日的那个早上,纽约到底发生了几起事件?

有人可能会说,很显然,就一起啊。按照这种说法,世贸双塔的恶性袭击事件不过是某个人为了某个议事日程所设计出的某个计划的一个部分而已。恐怖分子瞄准了目标:一个由同一楼名、一套设计方案、一个所有权主体构成的复合体建筑物,袭击便在几分钟内、相距仅数米的地方发生了,其后还引发了一系列军事和政治的辩论和冲突。

还有一些人认为,这起事件是由两个事件组成的。众所周知,北塔楼和南塔楼是两个分开的玻璃钢架建筑物,而且它们并不是同时遭到的袭击,楼体的倒塌也是相继发生的。目击者拍下的视频显示,当第二架飞机接近南塔楼时,北塔楼已经浓烟滚滚。这一录像再次证明:在那个令人恐怖的时刻,灾难接踵而来,一波未平,一波又起。其实,那一天还险些发生第三起袭击事件——在机上乘客的奋力抵抗下,第三架被劫持的飞机在未抵达目标华盛顿五角大楼之前便坠毁了。这件事情令人们对另一种可能性浮想联翩:要是世贸中心的两个塔楼也能免遭袭击该多好啊!据此,人们辩称,由于每个“可能”的世界中只能有一起事件发生,因此在我们“现实”的世界中,那天发生的恐怖袭击事件肯定是由两件组成的,这个数字就像“1+1=2”那样,毋庸置疑。

在如此重大的“9·11”事件面前,整个讨论似乎显得有些苍白,甚至让人觉得荒诞无稽,这简直就是我们常说的吹毛求疵、斤斤计较、辩论一颗大头针帽上能容下几个天使跳舞的纯“语义学”问题。是啊,别忘了,本书就是一本关于语义学的论著,不过请注意,我之所以要唤起大家对这场辩论的关注,就是因为我坚信这样一个事实:语言与我们内、外世界关系的本质就是心智幻想与现实世界的价值问题。

通常情况下,“价值”这个概念是很难被量化的,不过,针对“9·11”事件这一案例,却可以给它一个精确的价格:35亿美元。这笔巨款是用来支付世贸中心承租人拉里·西尔弗斯坦(Larry Silverstein)的保险理赔金。这个数字是经历了一系列激烈的庭审辩论才得以裁定下来的。按照保险单条款的规定,世贸中心遭受任何一次毁灭性“事件”,西尔弗斯坦都将得到一笔最高金额的赔偿。现在的问题是,假如“9·11”事件是一起事件,那他就将获得35亿美元的理赔。假如“9·11”事件包含两起事件,那他将可以获得高达70亿美元的理赔。庭审过程中,律师们就“事件”(event)一词的适用性意义问题展开了激烈的唇枪舌剑。站在租赁人一边的律师采用物质术语对“事件”进行定义(两次坍塌);站在保险公司一边的律师则利用心理术语对其进行界定(一次策划)。看到了吧,这不再是什么“纯粹”的语义学问题了吧!

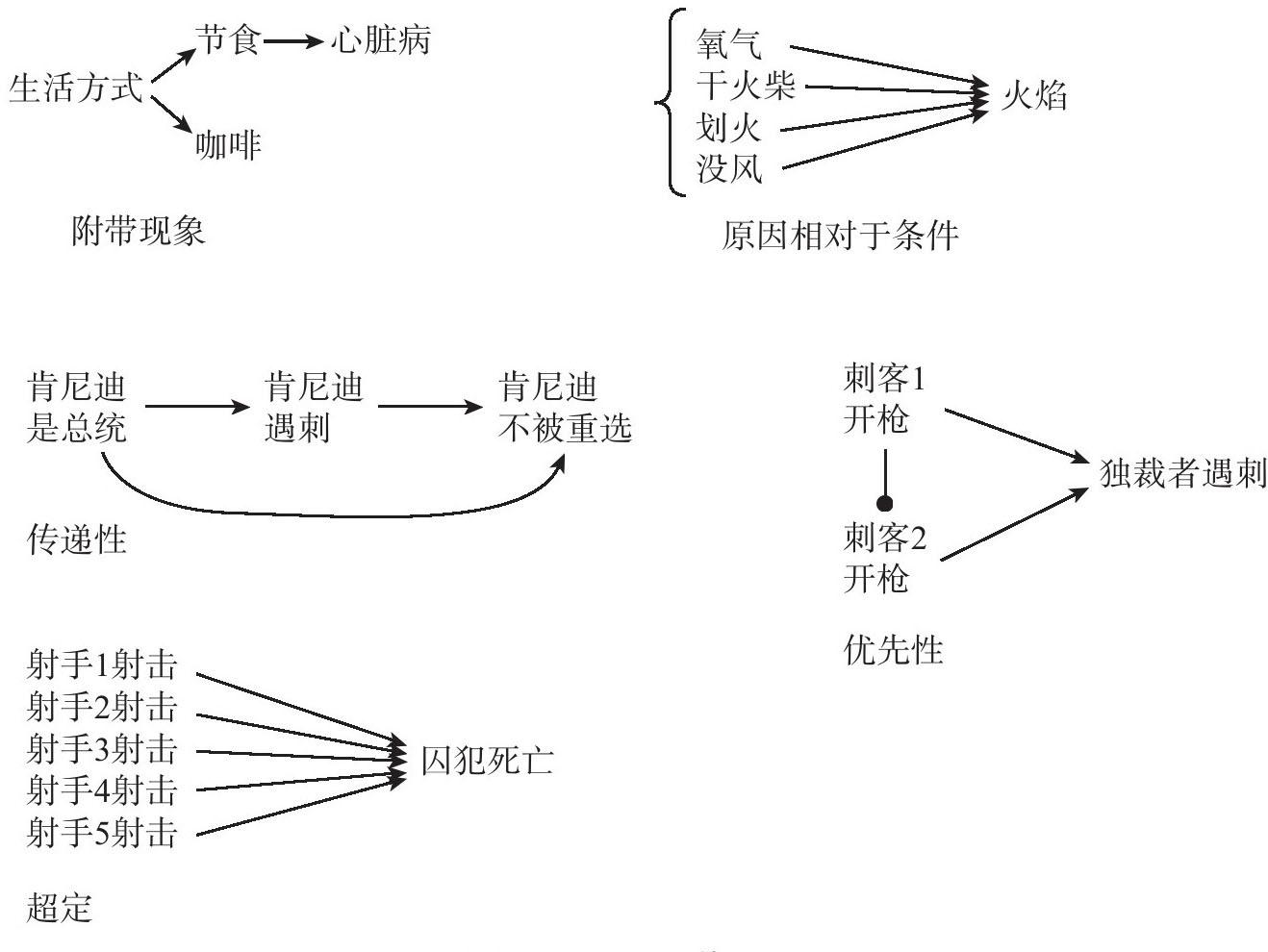

由此可见,我所关注的这个话题绝不是个什么微不足道的智力游戏。很清楚,这场关涉“9·11”事件赔偿底数的辩论的真正目的并不是要澄清那天所发生的物质事件,而是要讨论物质事件与人类行为的关系。当然,这个问题应该说一直都备受关注,举例来说,一些对“9·11”事件持各种阴谋论观点的人认为,世贸双塔很可能是美国自己用导弹或是目标管理信息系统炸毁的,也可能是美国新保守主义者、以色列间谍或某个精神科医生一手策划出来的。不过,除了这些疯子以外,绝大多数民众还是尊重事实的。那么,到底是什么造成了人们之间这种迥然不同的看法的呢?我认为这个罪魁祸首就是人们对同一事实的不同识解方式,换句话说,这个问题的实质是人类心智到底该如何对空间上错综复杂的事件关系进行概念化的问题。正如我们在后面将要看到的那样,由于这场辩论所涉及的那些概念范畴遍布于我们大脑对现实的表征中,因此它们在语义中随处可见。

语义学是关于词语间关系作用于思想的科学,当然它也关注词语关系对人们所关心的其他问题的影响;语义学是关于词语关系作用于现实的科学,即说话者致力于共识真理的方式;语义学是说话者将自己思想物化到现实世界中的事物与情景的方式;语义学是关于词语关系作用于语言社团的科学,即一个人原创的新词是如何唤起他人心中的共鸣和理解的;语义学也是关于词语关系作用于情感的科学,即词语是如何做到不仅指称事物,而且充满感情,而这种感情又赋予词语某种魔力、禁忌和罪孽的含义的;语义学还是关于词语关系作用于社会关系的科学,即人们是如何使用语言不仅交流想法,还借此确立他们所期望的人际关系类型的。

人类心智的重要特征之一就是利用具体场景解读概念,即使对那些最抽象的概念进行解读也是如此。我将在本书中反复重申这个特征,因为它恰恰与本书的主题是相辅相成的。作为引言,我将从报刊和互联网上选取一些只有透过语义学视角才能弄清楚的语言片段,以此帮助读者预览一下本书将要探讨的部分主题内容。这些语言片段均源自与人类语言相关的世界——思想、现实、语言社团、情感以及社会关系。

思想是思想,语言是语言

让我们再来回顾一下语义学史上那次最昂贵的庭审——由“事件”含义所引发的价值35亿美元的辩论。到底怎样才能算作是“一起”事件呢?一起事件其实是一个时间段,根据物理学家的观点,时间是一种连续变量——它是牛顿世界中的一次不可阻挡的宇宙流,是爱因斯坦世界中一个无缝多维空间的第四维,然而人类心智却将时间这个构造雕刻进那些被我们称为“事件”的离散样本中。既然是雕刻进去的,那么我们的心智把这个时间与事件的切口放在了哪里呢?有时,正如世贸中心租赁人的辩护律师们所说的,这个切口就环绕在一个物体发生状态改变的地方,比如,一个建筑物的坍塌;有时,又如保险公司的辩护律师所说的,它就环绕在人类行动者的目标之处,比如,一个正在实施中的阴谋。多数时候,这两种情况的切口是相互吻合的:行动者意欲一场变化的发生,行动者的意图和事物的命运沿着一条时间直线同向而行,事物变化发生的时刻也就是行动者意图实现的瞬间。

不仅语言如此搬口弄舌,就连隐藏在语言背后的概念内容也总是搬弄是非(我将在第1章和第2章中对此进行详细讨论)。概念内容所呈现的是一个数值型的、单词大小的单元(例如,事件)所构成的模拟现实。不仅如此,概念内容还能按照句法结构关系把这些数值型单元有机地组合在一起,而不是像把破布胡乱地扔在袋子里那样随意地堆砌它们。概念内容对我们理解“9·11”事件是至关重要的。举例来说,不仅本·拉登采取的行动伤害了美国——世贸中心在那个时段被毁,而且是本·拉登所采取的那场行动直接“造成了”这场破坏。这是一个特定人的阴谋与一个特定事物改变之间的直接因果关系,正是这个因果关系把人们对“9·11”事件的主流理解同阴谋论者的观点区分开来。语言学家把这些相关概念及它们的组合方案称为“概念语义学”。概念语义学,即思想的语言,必须与语言本身加以区分,否则,我们将无法讨论词语的内涵。

同一起事件的不同解读方式竟然引起了一场如此昂贵的法庭官司,这个事实提醒人们,现实的本来面目与它在人们头脑中的表征并不总是一一对应的。思想的语言赋予了我们用不同或完全对立的方式“框架”(frame)同一个情景的能力。9月11日早上在纽约上演的那场历史悲剧,到底应该看成是一起事件还是两起事件完全取决于我们的心智对它的描述,而这种心理描述又取决于我们对应该专注什么或应该忽略什么的选择。人们采用不同的方式框架事件不只是为了法庭辩诉,事实上,它也是人类用以丰富自己精神生活的重要手段。正如我们将要看到的,它为人类的科学发明与文学创作,为幽默与文字游戏,为社会生活的剧本提供了不可或缺的素材。它也曾为人类无数的辩论竞技场搭建过舞台:干细胞研究毁灭的到底是一个细胞团还是一个早期人类胚胎?美国军事入侵伊拉克的行径到底是侵略还是解放?堕胎到底是结束妊娠还是杀婴?高税率到底是财富的重新分配还是个人收入的充公?公费医疗制度到底是用来保护公民健康还是用来扩大政府权力?在所有这些辩论中,两种不同框架方法明争暗斗,辩论双方都拼命想证明自己所采取的框架方法更加顺理成章(我将在第4章讨论关于这个问题的标准答案)。在过去的十余年间,一些著名的语言学家一直给民主党建言献策,例如,共和党如何在近期的大选中过度夸大了自己的形象,民主党应该如何通过重新框架概念(比如,将“税收”重新定义为“会员费”,将“激进法官”定义为“自由法官”等)以及在政治辩论中重获对语义学这门学问的控制权等。

此外,关于“9·11”事件赔偿底数的辩论还突出了思想语言另一个有趣的特征。我们的大脑在思考如何计算那天发生的事件时,要求我们把那天的事件当成是能够被统计的东西,就像处理一堆扑克筹码那样。从这个意义上来说,那天纽约发生的事件到底是一起还是两起的问题,就与我们在收银台结账时,我们所购买的那些商品到底是按一项记账还是按两项记账是一样的。比如,从装着4个黄油棒的盒子里取出两个黄油棒,这种以模棱两可的计数方法来同等地处理事件和物品的方法,只是人类心智在对时空概念进行等效处理时所采用的众多方法中的一种,当然,在爱因斯坦提出等效原理之前,情况便是如此了。

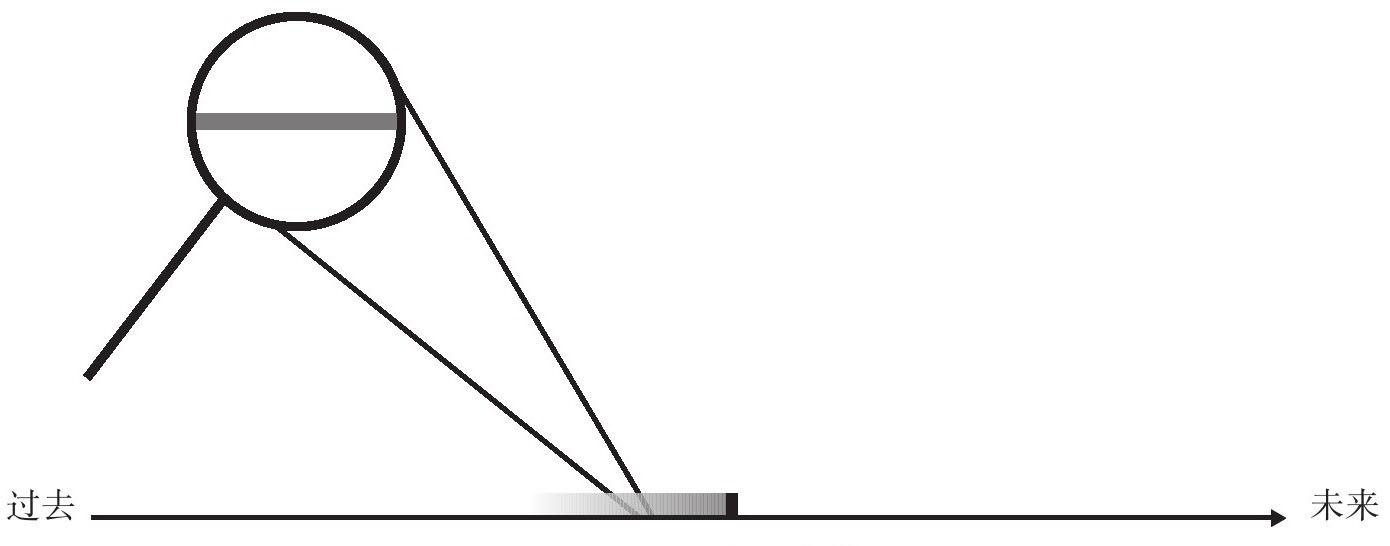

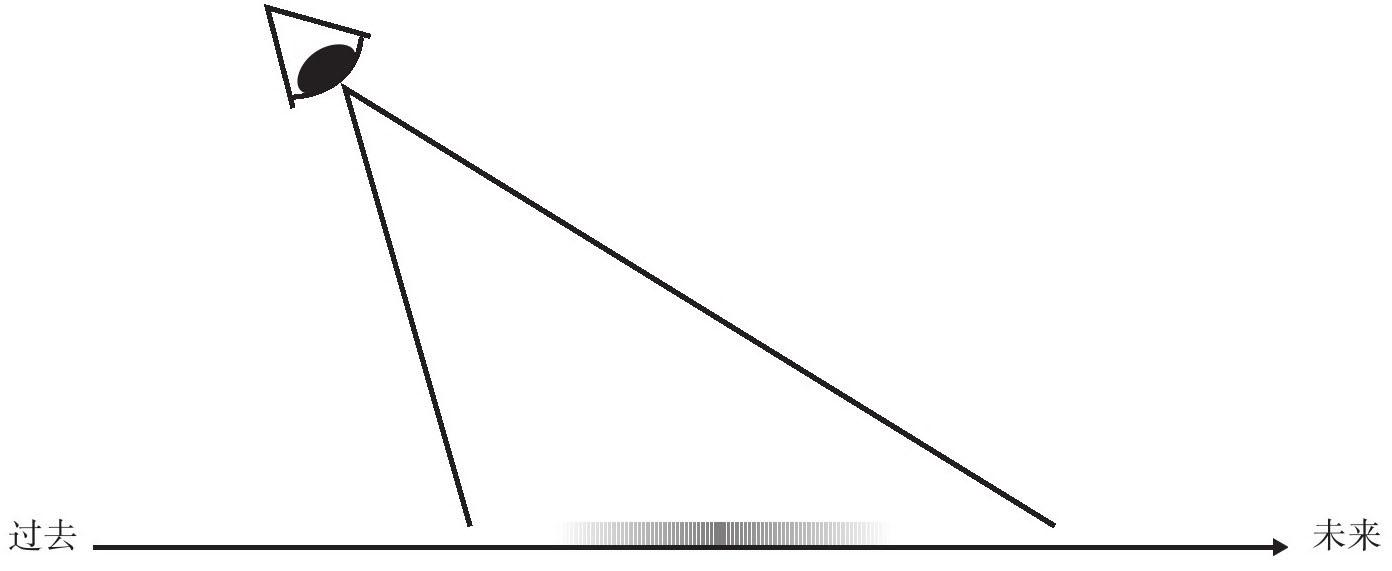

在第3章中我们将会看到,人类大脑把物质划分为离散性物质(例如,香肠)和连续性物质(例如,肉类),把时间划分为离散性事件(例如,过马路)和持续性活动(例如,漫步)。在时空范围内,前面提到的那个用于统计物质或事件的大脑变焦镜头还可以让我们放大焦距以便更加接近这些物质或事件的内部成分。在空间上,我们的大脑可以聚焦于构成一个物质的原材料(例如,当人们说“香肠弄脏了我的衬衫”);在时间上,我们的大脑可以聚焦于构成一起事件的活动(例如,当人们说“她正在横穿那条街道”)。这个认知镜头还可以让我们变焦空间,进而看到作为一个整体的物质集合(就像区分卵石和沙砾之间的不同),它也可以让我们变焦时间,进而看到作为一个连续体的事件集合(比如,“钉钉子”和“连续敲打钉子”的差异)。在时间里,就像在空间里那样,心智把一个心理实体先安置在某个位置上,然后再将其分流开来:就像我们可以把一辆停放在街区一端的车辆开到另一端那样,我们也可以把会议从3点推迟到4点。说起“端点”(end),就连大脑认知结构中的一些非常微小的端点都是从空间到时间延期呈现的。“一根绳头”,从技术上来说,指的是一个端点。然而,我们却可以说“赫伯切断了绳头”。这说明,这根绳头被识解为临近端点的“一小段绳子”。时间的概念也是这样的:“演讲结束”在技术上指的是一个“瞬间”,但是我们可以说“我马上就要给我的演讲画上个句号了”,这说明一个事件的节点指的也同样包括了即将结束的那一瞬间在内的一小段时间,而不是一个时间点。

正如我们将要在后面看到的,语言中充满了各种诸如“事件是物体”和“时间是空间”等深藏不露的隐喻。事实上,空间不仅是识解时间的概念工具,它还可以用来解释多种状态和情形。正如一次会议可以从3点推迟到4点那样,交通灯可以由绿变红,一个人可以从烙牛肉饼起家到开一家大公司,经济可以从蒸蒸日上到每况愈下。隐喻在语言中是如此普遍,以至于我们很难找到一个不含隐喻的抽象表达式。那么,语言的具体性与人的思想到底有什么关系呢?它是否意味着,即使那些最微不足道的概念在我们的头脑中也要被表征成在某个心理阶段反复思考的复杂事件呢?是不是可以说,关于世界对立的主张根本就不存在对与错的问题,而只不过是人们对同一情景的框架所采用的隐喻不同而已呢?关于这些问题我将留在第4章中为您解答。

布什是否说了谎,Learned这个词是关键

“9·11”事件还催生了另一场语义辩论,这场辩论的后果甚至比不同计数方法带来的数十亿美元的额外理赔还要严重。这场辩论的后果牵扯出了一场战争,战争的耗资和人员的伤亡远远超过“9·11”事件本身的损失。不仅如此,它将影响到整个21世纪的历史进程。这场辩论是围绕着这样一组单词展开的——确切地说,一共有16个英语单词:

The British government has learned that Saddam Hussein re cently sought significant quantities of uranium from Africa.

英国政府已获悉,萨达姆·侯赛因近期向非洲求购了大量的铀矿石。

这句话出现在2003年1月乔治·布什总统的国情咨文演讲中。这句话说的是:有谍报暗示萨达姆正设法从西非尼日尔(Niger)购买500吨叫作“黄饼”的铀矿石。对于许多美国人和英国人来说,进攻伊拉克、推翻萨达姆政权唯一站得住脚的理由就是当年萨达姆正在研制核武器。于是,就在2003年的春天,美国发起了对伊拉克的战争。自越南战争以来,那场战争是美国外交政策上一次最大的失败。在美军占领伊拉克期间,情况变得越发明朗起来:萨达姆根本没有可供核武器制造的任何现成设施,更可悲的是,他本人可能连想都没想过要从尼日尔购买“黄饼”。借用世界各地的标语牌和新闻头条上的话来说,“布什说谎了”。

那么布什到底有没有说谎呢?这个问题的答案并非像两党成员想象得那么简单。英国议会和美国参议院进行的调查已经证实,当时英国谍报确实认为萨达姆正在设法购买“黄饼”。据他们透露,那些能够验证情报局官员设想的证据并非完全不合理,但也远非确凿。他们还透露说,之前美国情报专家们也曾怀疑过那份报告的真实性。如果上述情况属实,那么我们到底该如何断定布什是否说谎了呢?这不是布什轻信英国情报是否明智的问题,也不是他是否依据不确定信息制定冒险计划的问题,这是一个关系到布什总统在选择如何向世界宣布入侵伊拉克的理由时,他的态度是否诚实的问题。看待这个问题的关键就在于对上面那16个单词中的一个动词——learned(获悉)的语义理解上了。

“获悉”属于语言学家所说的叙实动词(factive verb):这类动词意味着说话者相信这种说法是真实的。从这一点上看,它与动词know(知道)类似,但却不同于动词think(认为)。举例来说,我的一个朋友米奇错误地认为,在1948年的总统选举中,托马斯·杜威击败了哈利·杜鲁门。针对他的错误,我可以如实地说“米奇‘认为’杜威击败了杜鲁门”,但我却不能说“米奇‘知道’杜威击败了杜鲁门”。因为,事实上,杜威并没有击败杜鲁门。米奇本人可能认为杜威获胜了,但你我都知道,事实上杜威并没有获胜。出于同样的原因,我也无法诚实地说,米奇已经“承认了”、“发现了”、“观察到了”、“记住了”、“展示了”或者“获悉了”(请注意这个最关键的词)杜威击败了杜鲁门。当然,learn还有其他的含义,例如,“学到”。“学到”就不属于叙实动词了。我可以说:“我上大学那会学到人有4种味蕾。”尽管现在我知道,最新科学发现表明人有5种味蕾。但是,“学到”的一般含义,特别是在有叙实动词have构成的完成时的结构中have learned(已经学到)中,表达“获得真实信息”的意思。

在哲学家眼里,人都是现实主义者。在日常语言中,人们总是默默地从事着对某些命题真假的判定,而完全不考虑当事人是否相信它们的真假。叙实动词的意思是指说话者相信他所叙述的事实是毋庸置疑的真理,而不仅仅是他对这个事实很有信心。我们可以说:“虽然我非常非常相信奥斯瓦尔德会枪击肯尼迪,但我却不知道是他干的。”不难看出,这句话并不矛盾。正是出于这个原因,叙实动词有时会产生些许的悖论。没有人能确定真理,而且多数人都清楚,我们永远也不可能做到完全确定,这就是为什么人们总是诚实地使用诸如“了解”“获悉”“记得”等叙实动词的原因。有时候,我们对“确实度”有一种直觉,而且这种直觉非常强烈,非常符合受众的标准和认可,以至于尽管我们已经意识到,我们所坚信的真理在一般情况下可能是错的,但在目前这个情况下,它却肯定是正确的。马克·吐温(Mark Twain)曾在作品中利用过叙实动词的这个语义特点,他这样写道:“这个世界的问题并不在于人们知道得太少,而在于他们了解了太多不是那么回事的事情。”他还写过:“在我年轻时,我什么都记得住,不管是发生的还是没发生的;而现在我的机能正在日益衰退,用不了多久……我就只能记住那些从未发生过的事情了。”

可是,布什到底是不是撒谎了呢?有一个有力的证据可以证明他确实说谎了。当布什说,英国政府已“获悉”萨达姆求购了铀矿石时,他就等于阐述了这样一个命题:铀矿石的求购行为已经确实发生了,而不是英国政府“相信”它发生了。假如当时布什有理由对此提出质疑(况且美国情报界的质疑精神在业内是众所周知的),那么,这16个字中确实包含着一个心照不宣的谎言。国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德(Donald Rumsfeld)在为布什辩护时说,该声明“从严格的法律意义上说是准确的”。国家安全顾问康多莉扎·赖斯(Condoleezza Rice)也补充说“英国人就是这么‘说’的”。但注意这里动词的偷换:布什并没有说英国said(说)萨达姆求购“黄饼”,如果使用的是“说”这个词,那么无论萨达姆做什么,“萨达姆求购黄饼”这个句子都有可能是真的。布什当时实际使用的是动词“获悉”。而如果是动词“获悉”的话,那么只有萨达姆确实购买了“黄饼”,这句话才能是真的。叙实动词逻辑因此成了布什的批判者们指责他说谎的依据。

对一个总统来说,说谎是一个可能招致弹劾的罪证,特别是这个谎言最终还演变成了一场可怕战争的宣战借口。在政治历史上,语义学真的能带来这么严重的后果吗?一个动词的细节真的就能决定一位美国总统的命运吗?在第3章中,我们将回到这个问题的讨论,你将会看到,这个问题完全取决于is(是)这个动词的词义。

就像叙实动词那样,当词义取决于说话者对真理的承诺时,这些词语便与现实紧紧地绑在了一起。但有另一种方法能让词语与现实的捆绑比这更直接。词语不仅是存储在人类头脑中有关世界的事实,它们已经被编织进了这个世界本身的因果结构中。

词义显然取决于头脑内部的某些东西。前几天我遇到一个生词sidereal,于是我便请教身边一个识文断字的朋友。现在即使那个朋友不在身边,我也可以独立地理解和使用它了。它的意思是“根据星球运行测定的”,例如,短语a sidereal day(一个恒星日),指的是根据星球运行测定地球公转一圈所需要的时间。我猜想,从我学会了这个词的那一刻起,我的头脑中的某些东西一定发生了某些改变。而且,我相信,总有一天,认知神经科学家们能够告诉我们大脑里究竟发生了什么。当然,多数时候我们是不会靠查字典或向他人询问的方法来学习生词的,实际上,我们通常是从具体的语境中习得单词的。不过,无论是怎样学到的,它必定会在大脑中留下一些痕迹。词义似乎都是由存储在人脑中的信息组成的,这些信息就是能够定义一个单词基本概念的信息。对于一个指称事物的具体词来说,这个信息就是它所指称的那个意象。

但正如我们将在第5章中看到的那样,一个单词必定会有不止一个共享的定义和意象。这一点很容易得到验证,一个最简单的方法就是去考察一下人名的语义。人名到底意味着什么呢?以威廉·莎士比亚为例,当你翻开字典,你会发现这样一些注释。

威廉·莎士比亚(1564—1616),人名:英国诗人、戏剧作家。被誉为最伟大的英国作家。他的许多剧本都被搬上伦敦环球剧院的舞台,其中包括历史剧,例如,《查理二世》;喜剧,例如,《无事生非》《皆大欢喜》;悲剧,例如,《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》。此外,他还创作了154首十四行诗。(同义词:莎士比亚、莎翁、吟游诗人。)

通常定义的后面还会附上一幅著名的莎士比亚的画像:瞪着一双天真无邪的大眼睛,秃头,留着一小撮胡子,还有那个大大的意大利花边衣领。估计这很接近你对这个名词的理解吧。

但这就是威廉·莎士比亚的真正含义吗?历史学家一致认为,16世纪末17世纪初,在英国埃文河畔斯特拉特福(Stratford-on-Avon)和伦敦确实住着一个叫威廉·莎士比亚的人。但在之后的250年时间里,有人一直在怀疑那些作品到底是不是历史学家们所说的那个叫莎士比亚的人创作的。这听起来可能有点儿像是在推测美国中央情报局自己引爆了世贸中心,不过这种怀疑的确已经引起了沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)、马克·吐温以及亨利·詹姆斯(Henry James)等许多现代学者的重视,而且学者们的怀疑并不是没有根据的。首先,莎士比亚的戏剧并未在他有生之年发表过,而且在那个年代,作者的身份并不像现在记录得那么翔实。其次,那个叫莎士比亚的人本人并没有受过多少教育,他没有出过国,子女也不识字。他在老家是个商人。即使到他离世也不曾受到过人们的颂扬,而且他的遗嘱中也未提到过任何书籍和手稿。就连那个著名的肖像也不是在他生前画的,因此我们有理由认为他并不是肖像里面的那个样子。此外,在那个年代,由于剧本创作是个声名狼藉的职业,因此,就连那些通过各种理论验证出来的真实身份,例如,弗朗西斯·培根(Francis Bacon)、爱德华·德维尔(Edward de Vere)、克里斯托弗·马洛(Christopher Marlowe),甚至女王伊丽莎白当时都极有可能想掩藏自己的身份。

我并不是要说服你相信威廉·莎士比亚不是那个创作过《哈姆雷特》、《皆大欢喜》以及154首十四行诗的伟大的英国诗人和剧作家,主流学者仍然相信他是,并且我也相信他们的说法。我想要做的是启发你去思考他不是莎士比亚的可能性,并希望借此帮你了解我所主张的那个观点,即词义是存储在人的头脑中的真正含义。为了便于讨论,接下来让我们设想这样一种情况:法庭已经证据确凿地证实,莎士比亚的毕生之作都是他人所著。现在,如果“威廉·莎士比亚”的含义是像词典的词条定义那样存储在我们头脑中的,那么我们就只能得出两个结论了:不是“威廉·莎士比亚”这个术语的定义已经发生变化,就是《哈姆雷特》的真正作者死后被命名为“威廉·莎士比亚”,尽管生前没有人知道他叫那个名字。如果哪个倒霉学生考试时这么写“莎士比亚戏剧的作者是威廉·莎士比亚或另一个叫这个名字的人”,我们也不得不给他满分。实际上,还有比这更糟糕的。如果真的是这样,就连这样的问题我们都没办法问了——《哈姆雷特》是莎士比亚写的吗?因为按照定义,这根本不是个问题,毫无疑义,那就是他写的。这就好像在问:“那个单身汉是未婚吗?”“格兰特墓里埋葬的是谁?”“哪个乐队唱的‘嘿,嘿,我们是门基乐队’?”简而言之,我们前面提到的那个结论,即“威廉·莎士比亚实际上没写过《哈姆雷特》”的说法是自相矛盾的。

上面这些假设的结果是令人匪夷所思的。因为实际上,当我们提问莎士比亚是否写了《哈姆雷特》时,我们的问题是有道理的。即使结论是他没有写过,我们也不会觉得这有什么自相矛盾的地方。我们仍会觉得威廉·莎士比亚就是威廉·莎士比亚——某个很久之前住在英格兰的人。退一步说,即使我们所了解的有关莎士比亚的传记事实全部都被推翻了——比如说,如果事实证明他出生于1565年,而不是1564年,或者他来自沃里克(Warwick)而不是斯特拉特福——我们还是会觉得那个名字指的就是那个人,那个我们自始至终所谈论的威廉·莎士比亚。

假如没有那些修饰语,例如伟大的作家、《哈姆雷特》的作者等等,那么“威廉·莎士比亚”究竟意味着什么呢?一个名字实际上并不是用其他的词语、概念、图片等手段所给出的定义。相反,它指向的是现实世界中的某个实体,因为这个实体在过去的某个瞬间被赋予了这个名字,并一直与这个名字绑在一起。按照这个观点,“威廉·莎士比亚”指的就是一个出生时被“莎士比亚”先生和太太取名为“威廉”的那个人。名字和它所指向的实体是直接相联的,它与这个人要做什么,以及我们对他有多少了解毫不相干。名字指向世上某个人的方式,就像我现在可以指向我面前的一块石头一样。名字之所以有意义,是因为口头上的名字(或是书面的)起着一种链接(link)的作用,它链接了我们当下所使用的这个词与当初的命名行为。后面我们将会看到,不仅仅是名字,其他很多种类事物的名称也都是通过例如手势、配音、加标签等方法与现实世界紧密联系在一起的,这种联系并不是靠定义建立起来的。

词对世界的捆绑使我们不必过分担忧会陷入语言符号控制的网络陷阱。具体来说,这个担忧就是词义最终可能会陷入一种循环定义当中——用一个词义来定义另一个词义。就像一个语义学家所指出的那样,有一本标准字典就是采用这种循环定义法给下面几个单词定义的:“命令”的意思是“指挥”、“指导”和“指示”,没有“指挥”或“命令”的语气强。“指挥”意思是“有被遵守权的指导”;“指导”的意思是“命令”;“指示”的意思是“发出命令”。再如,“请求”的意思是“礼貌地要求”,而“要求”则意味着“似乎正当的索取”,“索取”的意思是“要求或需要”,而“要求”的意思是“提出请求”,等等。再请看下面这种极受解构主义和后现代主义者推崇的、由计算机术语辞典编撰人士开发出来的翻绞绞式的定义,它们确实能让那些渴望了解确切词义的人们欲哭无泪。

无限循环,名词。参见环、无限。

环、无限,名词。参见无限循环。

值得庆幸的是,人名逻辑以及其他与命名事件绑定在一起的词语逻辑缓解了我们对上述情况的担忧。

关于利用词语与真人真事的连通性(connectedness)而不只是这些真人真事的信息资料进行犯罪的新闻报道随处可见。21世纪初,犯罪率增长最快的就是身份盗窃案。窃贼利用与你名字相关的信息,比如,你的社会保险号、信用卡号、银行账户等进行诈骗或者盗取你的财产。受害者很可能会因此失去工作、贷款、大学录取通知书等,或者在机场安检时遭到拒绝,他们甚至还可能成为窃贼的替罪羊。一旦身份被盗,受害者们往往要花上大量的时间和金钱才能重新找回自己的身份。

设想你丢了钱包,或者不小心泄露了电脑里的信息。假如你是默里·克莱普菲希(Murray Klepfish),现在有一个冒名顶替的家伙正以你的名义向人借钱或者购物。如果这种情况发生,你就得想办法说服户籍官你才是真正的默里·克莱普菲希,而不是那个冒名的骗子。你会怎么做呢?就像“威廉·莎士比亚”的名字问题那样,我们眼下的问题归根结底还是个名字的词义问题。你可能会说:“‘默里·克莱普菲希’是个折扣轮胎连锁商店的老板,出生于布鲁克林(Brooklyn),现居住在皮斯卡塔韦(Piscataway),在阿克米银行(Acme Bank)有活期存款,已婚,育有二子,目前正在泽西海岸(Jersey Shore)度假。”但他们会这样回答你:“就我们所知,‘默里·克莱普菲希’是个私人教练,他出生于德尔雷海滩(Delray Beach),通常在阿尔伯克基(Albuquerque)邮局取邮件,最近因与里诺(Reno)的一家网上连锁店脱离关系,他正在被对方索费,克莱普菲希目前正在毛伊岛(Maui)度假。不过,您的银行账户属实,但顺便提醒一下,目前该账户已严重透支。”

那么你到底该如何证明你是默里·克莱普菲希这个名字的真正所指呢?虽然你可以提供他们所需要的任何信息,社会保险号、车牌号、母亲的姓氏等,但问题是,对于这些信息,盗取身份的窃贼要么可以复制一份(假如他也窃取了这些信息),要么可以对它们进行篡改(假如他在偷来的信息中添加了自己的资料,包括他的照片)。正如当莎士比亚的传记遭到怀疑时,我们必须找出那个真正的莎士比亚,以此来验证他的身份一样,为了确定一个人的真正身份,我们最终需要追溯到那个链接着你现在所使用的名字和你父母欢呼你降生的那个时刻的因果链(causal chain)。有银行账户才能获得信用卡,出示驾照才可以在银行开户,提供出生证明才可以申请驾照,有医院负责人担保才可以办理出生证明,而那个院方负责人就是那个在你呱呱落地时便与你父母有联系的人,他曾亲耳听到你父母说,你是“克莱普菲希”家的一员,他们给你取名“默里”。至于那个骗子,越往前追溯这个因果链,他的证据就越少,更不要说降生命名的那一时刻了。身份盗窃案的侦破依靠的主要是人名逻辑以及词与现实的联系:它们其实就是一些因果链的甄别方法,不同的是,这个因果链必须始于你出生时的那个命名事件,并环环紧扣、口口相传地一直延续到现在,中间从未间断过。

名字透露出的重要信息

对大多数人来说,给孩子取名是他们能用自己所选择的词来命名事物的唯一机会。除了弗兰克·扎帕(Frank Zappa)那样有创造力的艺术家以外(给他的两个孩子分别取名为“月光部队”和“顿则”,这是根据他妻子略弯曲的小脚趾头创造出来的词),绝大多数人会选择一个现成的而不是这种即兴的名字,比如约翰或者玛丽等。理论上讲,名字就是个任意的标签,没有什么实质性意义,人们不过是用它来指称一个以此命名的个体而已。但在现实生活中,名字却能从它们的使用者的身世和社会地位中获得意义。举例来说,对大多数美国人来说,在只知道一个人的名字叫“默里”而对其他情况一无所知的情况下,他们完全可以猜得出这样一些情况:这个男人一定是个60多岁的中产阶级,而且十有八九是个犹太人。人们是根据什么作出推断的呢?这个奥秘其实源于人名的另一件趣事,我把这个问题留在第5章再探讨。由于命名追随时尚并具有周期性,就像领带的宽度和裙子的长度那样,所以人们的名字很有可能会出卖他们的代群属性。在20世纪30年代的鼎盛时期,默里连同欧文、西德尼、马克斯韦尔、谢尔顿、赫伯特等名字传达了一种盎格鲁-撒克逊尊者们的优雅。他们似乎与上一代犹太人的名字,例如摩西、门德尔、鲁本等截然不同,这些名字让人们觉得这些名字的使用者一定是些老古板。但是,当那些叫默里和西德尼的男人和他们的妻子生儿育女之后,他们为下一代取了一些更加平淡无奇的名字,比如大卫、布莱恩、迈克尔等。在《圣经》的启发下,他们中有人还会为子女取名为亚当斯、乔舒亚、雅各布。许多与《圣经·旧约》中人物同名的人现在正用《圣经·新约》中的名字为他们的子女命名,如马克斯、鲁本、索尔,以此来完成这个命名的循环。

命名之所以会呈这种动态走势是因为生活在同一个语言社团中的人对一些人名有着惊人相似的反应。送孩子上学的时候,父母们经常发现他们为孩子量身定制的那个独具匠心的名字同样也被邻居们选中了。一个人名的独特韵味一方面源自于名字本身的音色,另一方面则源自于人们对这个名字的其他同名成年人的偏见。出于这个原因,第一代美国人为自己取的那些假英国名字在经历了一代人之后,反倒成了自己中产阶级地位的牺牲品。在20世纪70年代上演的一部爱情剧《当哈利遇到莎莉》(When Harry Met Sally)中有这么一段情节,哈利在调侃莎莉之前的性体验。

哈利:你都和谁发生过那种最棒的关系?

莎莉:我不告诉你!

哈利:好吧,那你别说啊。

莎莉:谢尔·戈登(Shel Gordon)。

哈利:谢尔……谢尔顿(Sheldon)?不会吧,不可能啊。谢尔顿不可能满足你的。

莎莉:是,我和谢尔顿也干过。

哈利:不,你没有。叫谢尔顿的那个人帮你处理个人所得税、治个牙什么的还行。但“嘿咻”那种事儿肯定不是他的强项。就这名字。“来吧,谢尔顿。”“你真是个雄狮,谢尔顿。”“上我吧,大家伙,谢尔顿。”哈哈,他不好使。

第二次世界大战后,尽管父母们可能顾不上想什么最棒的性体验,但即使在那种情况下,他们也会小心翼翼地避开给孩子们取上那些让人小视的名字:从20世纪40年代开始,“谢尔顿”就像“默里”一样,石沉大海再也没有出头之日。在整个英语世界,人们对这个名字的反应出奇地一致,幽默家们甚至利用它来恶搞。作家马西·卡亨(Marcy Kahan)最近把诺拉·埃夫龙(Nora Ephron)的电视剧本改编成了英国舞台剧,他说:“我把‘谢尔顿笑话’加进了这部舞台剧,扮演哈利的那3个演员都因此搞得观众忍俊不禁,捧腹大笑,每场演出都如此,屡试不爽。”

婴儿命名的动态性已经成了报纸和社交的谈资,这更加速了它的流行周期。内瓦艾(Nevaeh是从heaven逆拼出来的)这个在2006年间盛行于美国的女孩名,在5年前人们几乎听都没听说过。在这一时尚的另一端,人们日益发觉他们自己以及亲戚朋友的名字正迅速地走向平庸。我的一个学生曾经对我说,芭芭拉、苏姗、黛博拉、琳达等名字会让她联想起中年妇女的形象。要知道,这些名字可都是我们那个时代年轻女孩儿们最时髦的名字啊!这让我从来没有像今天这样觉得自己真的老了。

给孩子们取什么名是父母的权利,显然他们给孩子取名的时候会受到流行名字影响。但是,一旦他们作出了选择,孩子就会一直叫那个名字,而且周围的人也会一直这么称呼他。然而,给其他事物命名的权利就不属于父母了,它们属于语言社团。词语的社会性本质在比尔·沃特森(Bill Watterson)的漫画《卡尔文与霍布斯虎》(Calvin and Hobbes)中表现得淋漓尽致,漫画中是卡尔文在物理考试中所做的一次注定倒霉的尝试。

Calvin and Hobbes©1995 Watterson.Dist.by Universal Press Syndicate.Reprinted with permission.All rights reserved.

我们对“用你自己的语言”的理解是“用你自己组织语言的方式”,而不是“你自己创造语言”,这说明,语言是一个语言社团所共有的,而不是某个人的私有财产。假如你所说的话,周围没人能懂,你也就不会使用它了,因为没有人知道你在说些什么。不过有一点值得注意的是,尽管语言是共有的,但语言中的每个词语都必定是某个人在某个时刻发明创造出来的。这其中的一些发明得到了社团成员的逐渐默许和使用,这就好比推倒了第一块多米诺骨牌,接着,这些发明被传给了子孙后代,他们用它来指称与祖先们所指称的相同事物。不过,正如我们将要看到的那样,关于这种默许到底是如何在一个语言社团内部达成的问题,始终是个神秘的话题。

在某些情况下,我们需要发明之母。例如,20世纪90年代,计算机用户需要借助一个术语来指称大批电子邮件,垃圾邮件(spam)的出现恰恰填补了这一空缺。然而,并不是所有词语空缺都有这份运气。举例来说,20世纪60年代以来的性解放运动中,人们急需一个术语来指称未婚同居的异性恋伴侣。但到目前为止,还没有任何一个流行词可以填补这个空缺——用“情人”(paramour)吧,过于浪漫;用“室友”(roommate)吧,又浪漫不足;“伙伴”(partner)听起来过于放纵,采用那些媒体人的建议,又过于诙谐了;比如,出自于人口普查目的的首字母缩略词POSSLQ(persons of opposite sex sharing living quarters,共享同一住处的异性),又比如umfriend(This is my, um, friends,这是我的,呃,朋友)。21世纪的第一个10年已经过去了,未婚同居也已经被谈论了几十年,可是至今仍然没有人知道该如何称呼他们。怎么称呼呢?称呼他们为“双零”(aughts)、“两零”(nought-noughts)、“零比零”(naughties)吗?

传统词源学对我们搞清词语的来源及流行趋势等问题也没有多大的帮助。尽管词源学家们能够对大多数词根进行追根溯源,甚至可以追溯到几个世纪以前甚至更久,但他们却怎么也捕捉不到我们的祖先为这些词根命名的那个瞬间。幸运的是,语言中随时有新词出现,我们不妨对这些新词进行一次寻根追底的考察,看看是否可以发现点什么蛛丝马迹。

Spam(垃圾邮件)并非像人们想象的那样,是由Short(短的)、Pointless(毫无意义)和Annoying Messages(恼人的信息)的首字缩略而成的。这个词与霍梅尔公司(Hormel)自1937年以来出售的一种午餐肉有关,它其实是五香火腿(SPiced hAM)的混成词。问题是,它怎么会被用来指称那些借以扩展男性成员并分享废黜非洲独裁者的不义之财的电子邀请邮件的呢?对此,很多人的观点是:它与隐喻有关。就像霍梅尔公司所出售的那种食之无味、弃之可惜的午餐肉那样,电子邮件不仅廉价、量多,而且附赘悬疣、连篇累牍。“发送垃圾邮件”(spamming)是“垃圾邮件”(spam)的一个词源变体形式,指的是当你把垃圾邮件转储至CPU时所发生的情况。上述这些直觉尽管可能会有助于该词的传播,但这种起源实在有些太隐晦了。事实上,垃圾邮件这个词的灵感来源于英国著名六人喜剧团的幽默短剧《巨蟒剧团之飞翔的马戏团》(Monty Python's Flying Circus),剧中有这么一个情节,一对夫妇走进一家咖啡馆,询问女招待(一只缓慢爬行的蟒蛇)有什么东西可吃,她回答说:

嗯,我们这儿有鸡蛋和培根;鸡蛋、香肠和培根;鸡蛋和五香火腿;鸡蛋、培根和五香火腿;鸡蛋、培根、香肠和五香火腿;五香火腿、培根香肠和五香火腿;五香火腿、鸡蛋、五香火腿、五香火腿、培根和五香火腿;五香火腿、香肠、五香火腿、五香火腿、培根、五香火腿、西红柿和五香火腿;五香火腿、五香火腿、鸡蛋和五香火腿;五香火腿、五香火腿、五香火腿、五香火腿、五香火腿、五香火腿、烘豆、五香火腿、五香火腿、五香火腿。我们还有法式焗龙虾:就是用那种青葱、茄子为主料的普罗旺斯浓汁烹饪出来的大虾,上面扣着奶油蛋黄酱煎蛋和五香火腿,并配送松茸馅饼和白兰地。

你可能会想:“这叫什么幽默剧啊!早该封杀了,这也太愚蠢了吧!”是的,不过有一点别忘了,确实是它填补了英语中的一个词语空白。正是女招待对“五香火腿”那段漫不经心的反复重复激发了80后电脑黑客们的灵感,他们借用它作为一个动词,意为千篇一律的信息在新闻组[2]内泛滥,经过大约10年的光景,它已从电脑黑客的专属动词变成一个广泛流行于民间的流行词。

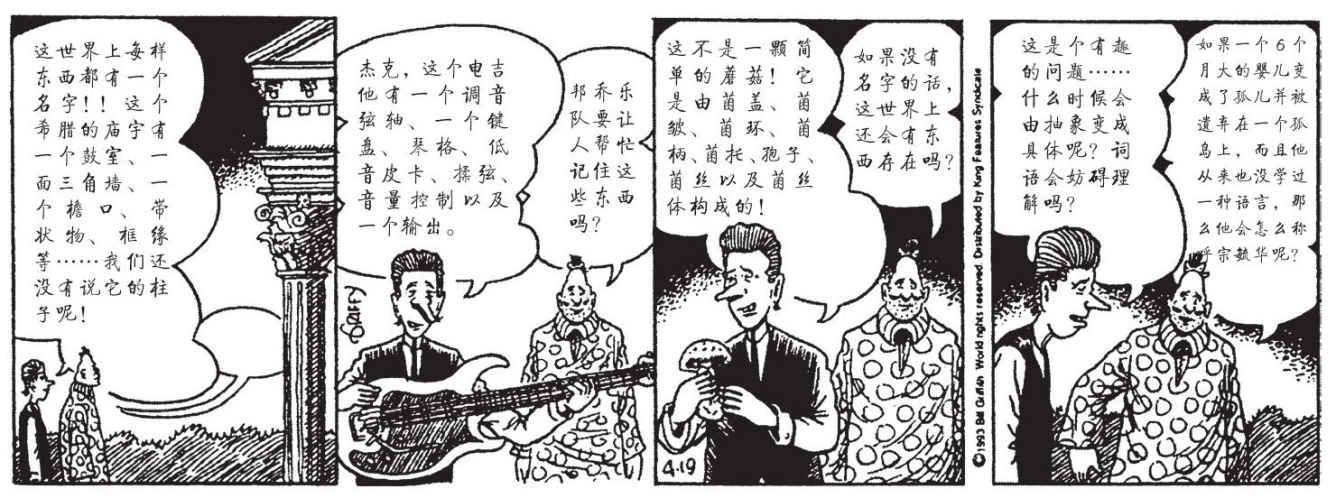

如此奇异乖张的造词法居然能盛行起来,这似乎有些令人难以置信。不过我们很快就会看到,垃圾邮件这种荒谬的造词法并非史无前例。动词gerrymander(为政党利益改划选区)出自19世纪的一个美国连环漫画。漫画表现的是州长埃尔布里奇·格里(Elbridge Gerry)为了达到给对手选民只留一席之地的目的,精心地设计了一个“蝾螈”(salamander)[3]般弯弯曲曲的政治行政区。事实上,有很多这类荒唐的词语根本就没有词源可以追溯。举例来说,“布什双唇”(bushlips),意为“虚假的政治言论”(出现于布什1988年的竞选口号“读我的唇语:不要新税”之后);再如,“远程性爱”(teledildonics)。每年美国方言协会都要选出一个本年度“最可能流行的词”,但就连该协会的成员们都承认,这种预测的难度实在太大了。人们是会记住information superhighway还是Infobahn(均为“信息高速公路”)?又有谁会想到“上博客”(to blog)、“上谷歌”(to google)、“上黑莓”(to blackberry)那么迅速地就变成了人们日常用语的一部分了呢?

无论命名婴儿时对词语资源的索取,还是命名概念时对它的回馈,都是相当随意的。我们将看到,这种不可预见性对我们更全面地了解文化大有好处。正如语言中的词语、文化中的实践——每一种时尚、每一种礼仪、每一种共同信仰都必定源于一个缔造者,然后必定引起他的友人的关注,再后来是友人的友人,友人的友人的友人,如此循环往复、周而复始,一直到它演变为一个社团的特色方言为止。作为一种最容易追踪溯源的文化现象,命名所表现出的无常兴衰提醒我们,千万不要轻信人们对一些道德观念和习俗兴衰的解释,例如,为什么男人不再戴呢帽,为什么居民区被隔离开来,等等。不过,命名过程同时也为我们呈现了一种个体选择与社会蔓延的模式,正是这种模式使得它们终有一天会变得言之有物并因此得以广泛应用和传播。

人为什么一激动就爱讲脏话

既然人名能够从其使用者那里获得意义,这说明词语具有吸收情感色彩的潜能,换言之,词语不仅有外延,而且还有内涵。伯特兰·罗素(Bertrand Russell)的接龙公式经常被用来解释“内涵”的概念。20世纪50年代,罗素在一次电台采访中,设计了这样一个接龙公式:我坚定(I am firm)、你固执(you are obstinate)、他顽固(he is pigheaded)。这个公式后来成了广播节目和报纸专栏中一个文字游戏并很快引出了成百上千的类似三元组。例如,我苗条、你单薄、他骨瘦如柴;我完美、你吹毛求疵、他控制狂;我探索性、你滥交、她荡妇。在每个三元组中,每个词的字面意思虽保持不变,但情感意义却发生了变化——依次从褒奖到中立到贬损。

在一些充满了污言秽语的奇怪现象中(这是第6章的话题),词语的情感渗透潜能显得格外突出。对于心智科学来说,有关为什么、什么时候一些不愉快的事件会降临到人们身上的问题,始终是个不解之谜——切面包却划破大拇指,酒杯打了却弄伤了膝盖——我们的话题突然就转向了性欲、排泄物或宗教。不仅如此,当我们的人权受到他人侵犯时,词语的这个特征还能暴露出我们人性中的一种奇怪的特征。举例来说,当我们等了很久的车位被别人挤进去时,或者当有人在星期日早上7点钟便打开修草机整理庭院的时候,我们往往会像伍迪·艾伦(Woody Allen)那样情不自禁地咒骂一句:“我告诉他要枝繁叶茂、多子多孙,见你的鬼去吧!”

这些突然爆发的诅咒似乎是从我们大脑深处最远古的地方发出来的,就像一只狗被人踩到了尾巴时发出的嗷叫,或者当它试图恫吓敌人时发出的咆哮。它们既可能出现在抽动症病人无意识的抽搐中,也可以发生在语言能力完好的神经病人的话语中。尽管诅咒似乎有着遗传的根源,但这些话语的本身毕竟是由语言中的词语构成的,而且它们的发音完全符合人类语言的语音模式。这就好像人类在进化过程中,大脑得以联线,于是这些古老的呼号喊叫系统的输出被填补进了当代语言系统的输入之中。

人们不仅能在极度兴奋的情况下情不自禁地使用与性、排泄或宗教有关的词语,而在其他场合下,他们还能小心谨慎地避开它们。很多绰号和诅咒不仅会让人感到不快,而且是犯忌讳的:无论直接表达还是间接表达,它们都是对对方的一种侮辱。透过世界各种文化中的禁忌语,我们发现词语所承载的这种可怕的力量让人触目惊心。在正统派犹太教中,上帝的名字,翻译成英文YHVH,读作Yahweh(耶和华)。这个名字只有在犹太人赎罪日那天主教在犹太教堂的内殿提起时才会听到,而在其他任何时间和地点人们都不会提及它。在日常交谈中,严守教规的犹太人会使用另一个替代词“哈希姆”(hashem)来尊称上帝。哈希姆是“圣名”的意思。

如果说禁忌语是对普通情感的冒犯,那么禁忌现象则是人们面对常识的一种方式。新陈代谢是人体必要的日常行为,然而所有与此相关的英语单词都是不雅、儿童不宜或者是临床使用的。尽管盎格鲁-撒克逊优雅的单音节赋予了英语优美的韵律与活力,但却没有一个词可以用来描述人们无法回避的新陈代谢行为。英语中有一个极其明显的词语空缺,它就是一个能够体面地描写性爱的及物动词——Adam verbed Eve or Eve verbed Adam(亚当“爱爱了”夏娃,或者夏娃“爱爱了”亚当)。我们的语言中不是没有描述性交的简单及物动词,就是即使有也令人无法接受,而且所有这些表示性爱的动词竟然都排在了“7个电视禁忌语”的榜首。

至少可以说,1973年时那7个禁忌语是不能公开使用的。当年,为了反抗脏话在广播媒体中不得使用的禁令,喜剧演员乔治·卡林(George Carlin)发表了一段史上闻名的独白。一家无线电网络因为播放了这段独白而受到了联邦通信委员会的严惩(该案最终移交最高法院审理),指控的理由是该网络公然允许卡林在广播中提及了那些他声称不该被禁用的脏话。虽然这是一场令人十分费解的官司,但它却引发了人们对所谓言论自由的深思。我们目前也有一条现行律法,该律法禁止自我批判,这是一种可以和罗素以及其他大家们搜集那些自我指涉陈述相媲美的悖论。甄别却不使用禁忌语的悖论总是带有一定的规范“性”话题的目的。美国法律禁止人与动物发生性关系。有几个州,在起草这条法令时遇到了麻烦,由于法律起草者们无法直接提及这种行为,所以他们只好宣布“令人生厌的违背自然规律的犯罪”是不合法的。这条法令后来因被质疑空洞无效而被终止。为了避免这种情况再次发生,新泽西州出台的一则有关淫秽语言的法规明确地规定了属于淫秽范围内的词语和图像的种类。遗憾的是,由于该法令中随处可见的淫秽语言和色情图片,使得一些法律图书馆不得不把每本法令藏书副本中的这一页都撕掉了。

当前语言禁忌仍然是新闻报道的热门话题。无论在有线电视、卫星电视还是互联网上,有关“性”与“污秽物”的语言比以往任何时候都更容易看到。在文化保守主义者的敦促下,美国政府正在对此采取制裁措施,特别是针对范围日益缩减的广播媒体。《电视广播扫黄法案》(Clean Airwaves Act)和《体面广播实施法案》(Broadcast Decency Enforcement Act)等立法对没有审查出嘉宾所使用的“卡林脏词”的广播站进行苛刻的惩罚。有趣的是,《体面广播实施法案》是在2004年的一起出人意料的事件过程中被通过的。这场事件充分暴露了语言禁忌的虚伪——法案投票的当天,副总统迪克·切尼(Dick Cheney)与参议员帕特里克·莱希(Patrick Leahy)在参议院发生了争执,口角中,切尼诅咒参议员:“枝繁叶茂、多子多孙,见你的鬼去吧!”

任何有点好奇心的人都会对语言禁忌的不合理性和虚伪性感到困惑。为什么某些特定的词语被赋予了可怕的道德力量,而它们的同音异义词或同义词却可以逍遥法外呢?而且,不管它们听起来有多么不合逻辑,但人们就是言听计从,至少是对其中的一部分禁忌深信不疑。是所有人吗?是的,每个人都是如此。假如我告诉你们,有一个让人非常瞠目结舌的禁忌词,即使是在闲聊中一个体面人也不会脱口而出的,就好像严守教规的犹太人不敢对上帝直呼其名那样,他们必须使用另一个词来间接指称上帝的名字。我说的这个词,只有那些属于一个选举圈的人才敢使用,如果其他任何人使用了它,都有可能招来包括合法暴力在内的严重的后果。那么这个禁忌词到底是什么呢?它就是“黑鬼”(nigger)——体面论坛上用“n开头的词”代替nigger。不过也只有那些非洲裔美国人才能使用这个词,他们在自己选定的语境下,用这个词来表达友谊和团结。这里我想说的是,“黑鬼”这个词的使用给其他人(甚至包括言论自由的拥护者和性词语恐慌论的怀疑者)带来的惊恐说明了一个问题——语言魔法心理不仅仅是求全责备的清教徒们的变态心理,更是人类情感和语言构成方式的一部分。

你知道我是谁吗

近年来互联网已成了语言研究的实验室。它不仅为人们提供了一个巨大的真人真语语料库,而且还为流行思想的传播提供了一个高效的平台,从而使那些人们发觉有趣并希望传播给他人的语料得以彰显。接下来,我想通过一个小故事给您介绍一下本书最后一个话题。1998年间,这个小故事曾在电子邮件间广泛流传。

在丹佛斯泰普尔顿机场(Denver's Stapleton airport)的最后一天,一班满员的美国航班被临时取消了。人们排着长队焦急地等待着改签,登机口处只有一个女服务员在忙活着。这时,一个乘客突然愤怒地挤到服务台前,他把机票往柜台上一拍,厉声说:“我就要这个航班,而且还得是头等舱。”服务员礼貌地说:“抱歉,先生,很乐意为您服务,不过我得先接待前面的乘客,我想我们会有办法的。”然而那个乘客并不买账。为了让他身后的乘客也能听到,他特意提高了嗓门:“你知道我是谁吗?”没有片刻犹豫,女服务员随即微笑着抓起了身边的扩音器话筒:“大家请注意!”她开始广播,声音从扩音器的这端传出,“登机口这儿有位乘客不知道自己是谁。如果哪位乘客能帮忙找到他的身份,请到这里来。”话语刚落,那个乘客身后爆发了一阵哄笑。他恼羞成怒地瞪着女服务员,咬牙切齿地说:“X你!”女服务员毫不让步,她面带微笑地说:“对不起,先生,这你也同样得排队。”

这个故事听起来似乎有点儿离谱,不像是真的,倒有点儿像都市传奇。但女服务员那两句妙语却激发了我们对扑朔迷离的语言奥秘的猎奇心。事实上,本书后面的章节都在探讨这个问题。我在前面已经谈了一些有关第二句妙语的困惑,即某些与性有关的词语同时也可以用于咄咄逼人的诅咒(详见第6章)。而第一句妙语则引出了我所要探讨的与词有关的最后一个世界——社会关系世界(详见第7章)。

女服务员对“你知道我是谁吗”这句话的应答源于她对乘客的反问句的故意曲解。乘客的意图是提醒对方重视他的社会地位,而服务员则假装不懂,并将其字面地理解为一个关于自己身份认证的请求。作为旁观者的其他乘客(以及电子邮件的读者)的积极响应源自于他们从第三层面对这句妙语的理解——女服务员的假意误解是她用来扭转局势、挫败对方的傲慢无理并使之受到罪有应得的嘲讽的一种手段。

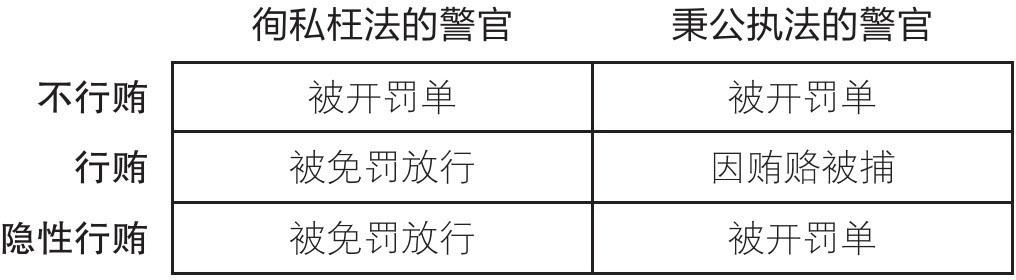

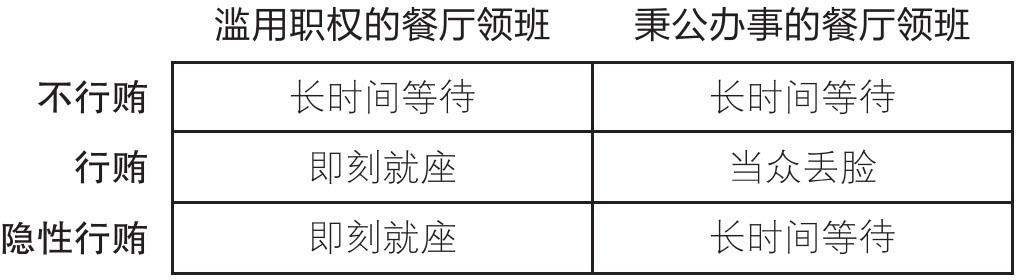

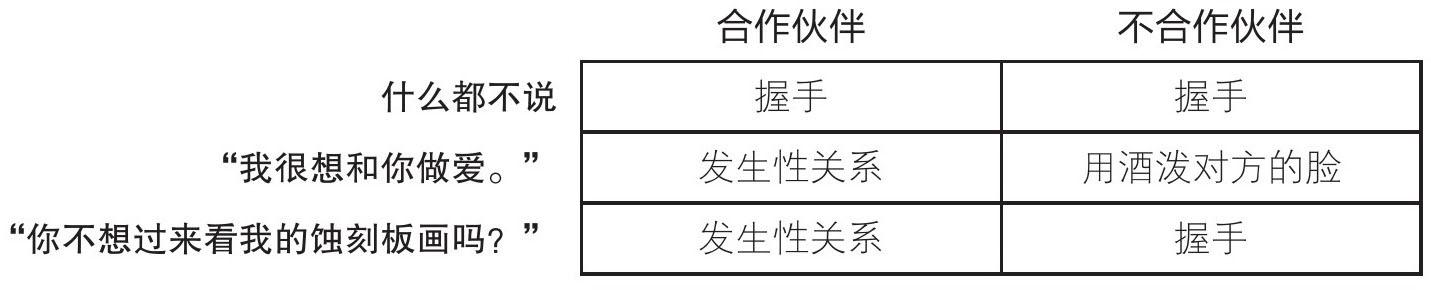

语言理解是在多层面上进行的,而绝不是对一个句子进行直接句法分析所能办得到的。在日常交谈中,我们期望对方能够领会我们不好直截了当提出的请求和提议。电影《法戈》(Fargo)中有这样一幕,两个绑匪开着一辆车,车的后座上藏着他们的人质,途中由于车子丢了一个轮盘,他们被警察截了下来。警察要求开车的绑匪出示驾驶证,那个绑匪故意把一张50美元的纸票随着驾驶证一起暴露在钱包外面,他对警察说:“布雷纳德(Brainerd)最值得称道的地方就是可以就地解决问题啊。”当然,绑匪的言外之意并不是称赞这地方交罚金方便,他是在暗示那个警察,他希望贿赂他。事实上,很多话语都有不同于字面含义的言外之意。

If you could pass the guacamole, that would be awesome.

要是你能把鳄梨酱递给我,那就太好了。

We’re counting on you to show leadership in our Campaign for the Future.

我们都指望您在我们未来的活动中带个头呢。

Would you like to come up and see my etchings?

你难道不想过来看看我的蚀刻板画吗?

Nice store you got there.Would be a real shame if something happened to it.

你那儿的那个店可真不错,要是它发生点什么事儿,那就太可惜了吧。

第一个陈述句很显然是一个请求,第二句意在拉赞助,第三句是一种性引诱,而最后一句则是个威胁。但是为什么人们不直截了当地表达自己真实的意图,例如,“少废话!放我过去,我就把这50美元给你”、“请把鳄梨酱递给我”呢?

人们之所以选择使用含蓄的语言进行贿赂或威胁,可能是因为他们觉得这样会有利于日后推卸责任:我们知道行贿和敲诈勒索都是犯罪,含糊其词的表述至少可以给法庭指控带来些麻烦。事实上,那些所谓的含而不露其实是非常显而易见的,因此它们根本起不到阻止起诉或欺骗陪审团的作用。正如律师所说,它们根本无法通过法庭上的“咯咯笑测试”。令人费解的是,人们明明知道没人会被愚弄,但却都愿意参与到这种文字游戏中来。准确地说,应该是“几乎”没人会被愚弄。喜剧《宋飞正传》(Seinfeld)中就有这么一个情节,乔治的幽会对象问他是否愿意过来一起喝杯咖啡。乔治拒绝了,他说咖啡因会使他晚上无法入睡。后来他突然恍然大悟,她说“喝咖啡”其实并不是真的喝“咖啡”,而是邀请他去“做爱”。当然,这也可能有点儿离谱。弗洛伊德曾在《恢谐及其与无意识的关系》(Jokes and Their Relation to the Unconscions)中讲了这么一个笑话:两个竞争商在火车站偶遇了,一个问另一个要去哪里。对方回答去明斯克(Minsk)。提问的商人接着说:“我知道你告诉我你要去明斯克是因为你是想让我觉得你要去明斯克,可不幸的是我却碰巧知道了你真的要去明斯克。那么,你为什么要对我撒谎呢?”

如果对话双方真的要挖掘隐藏在对话背后的心照不宣的潜台词的话,那些次第出现的环环紧扣的心理状态会令人眼花缭乱——绑匪司机意欲贿赂;警察知道他有贿赂的意图;司机知道警察对此心知肚明;警察知道司机知道他心知肚明;等等。他们为什么不直截了当地说出来呢?为什么对话双方都心甘情愿地在这种文雅的风尚喜剧中扮演各自的角色呢?

礼貌的晚餐时间请求——语言学家称之为疑问祈使句,为我们解释这种现象提供了一些线索。当你提出一个请求时,你其实是假设对方一定会接受你的要求。但除了对方是你的雇员或密友,否则你不能对人家发号施令,可是你又确实想要那该死的鳄梨色拉酱。在这种情况下,最好的办法就是把你的请求藏进一个愚蠢的问句(“你能……吗”),一个愚钝的想法(“我想知道是否……”),一句露骨的嘘寒(“如果你能……那就太好了”),或其他一些皮里阳秋的托词里。对方在本能地对你的真实意图进行揣测的同时,也能感受到你的这种委婉是尽量让她觉得你并没有把她当成一个家庭主妇。由此可见,一个巧妙的祈使句可以同时起到两个作用——转达请求、暗示人际关系。

正如我们将在第7章中看到的,普通交谈和面对面的外交会议并无两样,交际双方无非是在探索如何照顾彼此的面子,如何给对方留个“台阶”,在交涉双方的关系时(例如,权利、性、隐私和公平等),如何为相互间合情合理的推诿保留一点儿余地。就像真正的外交那样,一份公告的细致有加或者细致不足都可能会引发一场轩然大波。1991年,一场指控几乎使克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)与美国最高法院的提名失之交臂。有人指控他向下属安妮塔·希尔(Anita Hill)律师提出过性要求。在美国参议院行使建议和审批权的历史上,奇怪的一幕上演了:参议员们必须判定托马斯与希尔谈及艳星银郎东(Long Dong Silver)的真正意图是什么,以及当他问Who has put pubic hair on my coke(谁把体毛放到我的可乐里了)的时候,他的真正意图又是什么。这大概是制宪者在制定权力分立条例时没有考虑到的,但这类问题已经成了我们民俗话语的一部分了。自从托马斯-希尔把性骚扰案件搬上了民俗的舞台,裁决性骚扰便成了企业、大学和政府机构最头疼的难题,尤其是那些隐晦的性引诱更是让人头疼不已。

消息和网络上的这些花边新闻让我们看到了一些语言与思想、社团、情感、人际关系以及现实本身的联结方式。难怪语言会给人们的公共及隐私生活带来如此之多的棘手问题。人类是语言动物,是一种以词语为生的物种,所以,如何使用语言,如何理解语义必然是人类思考、分享和辩论的主要话题之一。

请注意,假如你认为上述这些讨论是关于语言本身那就错了。正如我将在第2章中阐释的那样,语言充其量也就是人们用于表达思想感情的媒介,而且它不能与思想和感情本身混为一谈。关于这一点,语言的另一种现象——声音象征(参见第5章)可以提供一些说明。假如我们所使用的语言没有思想做基础,那我们就不是真的在说话了,那只能算是牙牙学语、喋喋不休、滔滔不绝、絮絮叨叨、胡言乱语、含糊其词、闲聊、磨叨、胡扯、废话等诸如此类的咿咿呀呀——一个言之无物的空洞拟声词而已。

本书其他章节则是关于“言之有物”的探讨:思想、感情以及那些构成人类本性的、透过语言方可清晰看到的其他东西。我们的词语和语言结构展现了物理现实和社会生活的抽象概念。所有文明社会的生活大同小异,但人类科学成果和人际关系类型却不尽相同。语言植根于个体的发展进程中,同时也伴随着语言社团的历史发展以及人类物种的进化。人类有能力把它们合成更大的集合甚至可以通过隐喻性的跳跃将其扩展到一个全新的领域,这种能力对我们了解致使人类变得如此聪明的原因大有裨益。不过,语言也同样可以与事物的本质发生冲突,如果冲突真的发生了,其结果很可能是自相矛盾的、荒唐的,甚至是悲剧性的。为此,我想敬告大家,那笔取决于“事件”一词解读的35亿美元的理赔款不过是我们为了解词与各种世界关系所付出的一小部分代价而已。

第一部分 语言与思想

THE STUFF OF THOUGHT

01 动词的奥秘

动词不仅可以将句子的核心成分组合起来,而且在很大程度上决定了句子的意思。儿童善于在学习动词时发现潜在模式,并将其扩展到对其他动词的使用上。不过,过度泛化规则也会让儿童误入歧途。人类的心智具有用截然不同的方式框架同一起事件的能力。对于我们的一些创造性应用,有些还没有被大众接受,另一些则在反复应用中得到了大众的认可,我们的语言就是这样不断变化和发展的。

探索隐藏在日常生活的一隅或裂缝中的世界是儿童文学屡试不爽的创作手法。《爱丽丝梦游仙境》(Alice in Wonderland)就是其中最著名的一个例子。爱丽丝跌跌撞撞地掉进一个兔子洞里,在那里,她发现了一个离奇的地下王国。在这种创作模式下,无数栩栩如生的神秘王国魔术般地展现在人们的面前:通向纳尼亚王国衣柜的通道、时间的皱纹、魔法神刀、一粒灰尘中的呼呼城,等等。

现实世界也是如此,微观世界的意外发现往往是人类幻想取之不尽的源泉。1968年,设计师查尔斯·伊姆斯(Charles Eames)和雷·伊姆斯(Ray Eames)就制作了一部这样的电影,取名为《十的次方》(Power of Ten)。电影以十亿光年之遥的银河系为背景拉开了序幕,画面成十倍的幅度逐级放大,银河系、太阳系、行星等一一跃然屏上,随着画面的放大,一个躺在公园草坪上小憩的野餐者渐渐出现在观众的眼前,接下来,他的手、他的细胞、他的DNA、碳原子,最后是碳原子的16个数量级的粒子都被清楚地呈现在银幕上。这部电影的科学顾问菲利普·莫里森(Philip Morrison)和菲利斯·莫里森(Phyllis Morrison)后来还特意为该电影写了一本观赏指南,书中详细地解释了物质现实这种壮观呈现的方式。有趣的是,这部电影的理念最近被用在了网络上一种极为有趣的消磨时间的玩法上:从一张通过7个数量等级从太空中拍摄下来的卫星照片开始平滑地调整焦距,直到清楚地俯瞰到自己所生活的那条街道和那幢房屋为止。

本章要探讨的是我本人无意中发现的一个微观世界,即一个基本人类理念及与其相联系的世界。这个发现是我在解决一个心理语言学问题的过程中的意外收获,而我过去曾一度认为,它不过是个不足为奇的小问题而已。我所偶遇的这个隐秘世界一开始并不是通过望远镜的追踪观察发现的,但由于它总是不断地从现象背后显露端倪,因此我觉得,我正在对它进行探索。要想搞清楚这个问题,我必须带你进入心智组织的不同空间,通过本次探索之旅,我希望你也能领略一下我所发现的这个精神世界的神奇景象。

通往这个微观世界的“兔穴”就是英语的动词系统:动词的含义是什么、它们在句子中是如何使用的以及孩子们是如何掌握它们的。本章的目的是设法让你了解,上述这些问题的破解是如何引发我对认知内容的顿悟的,而这些认知内容恰恰是本书的主旋律。我承认,我之所以选择动词系统作为探索这个微观世界的突破口,这与我个人的兴趣有关。我发现,动词总是那样令我着迷。一个同事曾经对我说:“它们可真是你的小朋友,是吧?”当然,每个感情用事的人都清楚这一点,那就是,你不能指望别人也都乐于分享你的激情。不过,除了激情以外,我还有个更好的理由将我的这些“小朋友们”介绍给你。

科技进步往往是通过对特殊现象的研究而取得的,没有人曾因为要研究“人类心智”而获得资助。人们必须研究一些更易于驾驭的东西,而当幸运降临时,一种普遍规律便可能在这一研究过程中浮出水面。在本书的引言中,我介绍了以下4个观点:

● 人类心智可以通过多种途径来识解同一个指定场景。

● 每一种识解都是围绕着几个基本理念,例如“事件”(event)、“原因”(cause)、“改变”(change)和“意图”(intend)等建立起来的。

● 这些概念可以被隐喻性地扩展到其他领域,比如,我们可以像统计物体一样统计事件,或者将空间作为时间的隐喻。

● 每一种概念都具有一些人类所特有的怪癖,这使得它们能够在某些特定事件的推理过程中大显身手,不过,一旦被滥用,它们也会导致荒谬和混乱。

你也许会认为上述主张似乎很有道理,但意义不足——它们不过是4个可以被列为人类思想加工的事实而已,可是,像这样的陈词滥调数不胜数。通过本章的内容,我希望向你证明,它们绝不像你所想象得那么简单。事实上,在探索儿童动词习得这个难解之谜的过程中,上面所提到的每一种假设都起着一个拼图的组块作用。正如你所了解的那样,在拼一幅画面时,我们往往需要花上很长时间才能找到一块所需的组块,不过,一经找到,它便可以被完美地镶嵌在属于自己的空槽里,并与其他组块一起,构成一幅美丽迷人的画卷。这更加坚定了我的信心,那就是,本书的主题是对心智的真正探索,而不是无关痛痒的评论。

本章内容安排如下:首先我将带你做一次从跨星际的宏观视角到夸克粒子的微观视角的洞穴之旅,以此来让你了解,对心智工作原理的普通好奇心是如何引起我对动词以及儿童动词习得的浓厚兴趣的。

接下来,我们将遭遇一个悖论——孩子们似乎要学习无法学习的东西。艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)曾这样写道:“科学上,最令人振奋的、预示着新发现的一句话不是‘我发现它了’而是‘这太有趣了’!”在接下来的章节中,我将向你介绍我的一个发现——心智具有在不同框架间进行切换的能力,这也是揭开悖论谜底的一个关键突破口。

这个悖论问题解决方案的剩余部分将两个基本心智概念“运动”(moving)和“改变”(changing)呈现在我们的面前。当应用于其他动词时,这种相同的推论方法让我们又看到了其他一些构成人类理念的基本要素:“拥有”(having)、“了解”(knowing)、“帮助”(helping)、“行动”(acting)、“意欲”(intending)和“致使”(causing)等概念。

在上述概念的基础上,我们将回过头来对这样一个问题进行反思:这一切到底意味着什么。英语中这些智能设计的符号是否意味着每个英语使用者也同样智能呢?既然我将语言看成是通往人性的窗口,因此,这个问题将贯穿本书的始末。随后,我将向你推荐一个基本人类理念的清单,在后面的章节中,我将对其中的概念逐一进行解释。最后,我会告诉你,在人们对现代生活难题进行推理的过程中,这些基本理念中的设计怪癖是如何造成谬误、荒唐和错误的。

动词决定句子的意思

随着变焦镜头的移动,现在让我带你开始我们本次从广泛关注人性到近距离观察儿童动词习得的心智之旅吧。

星际视野下,第一个映入我们眼帘的就是人类的心智和它那非凡的力量。凭着自身完善的心智,人们往往不屑于去想那些平凡无奇的认知活动,相反,他们会津津乐道地谈论一些离奇古怪、耸人听闻的活动。不过,人类的心智科学恰恰始于对这样一个事实的认同,即在处理那些看似平凡无奇的认知活动时,比如,看到、听到、记住、移动、计划、推理以及说话等,我们的大脑却需要处理很多相当棘手的技术难题。尽管载人太空飞行风险大、成本高,但大多数太空探险计划都希望把人送上天。究其原因,我们不排除这可能是因为人们期望看到真正征服宇宙的并不是芯片,而是我们勇敢的宇航员;不过,这并不是全部的原因。人们这么做主要是因为,到目前为止,世界上没有任何一种机器人的认知能力能与一个普通宇航员的相媲美。宇航员对意外出现的目标和状况的识别力、决策力以及灵活的控制力都是机器人望尘莫及的。探索这些心智能力的工作原理是现代科学的一个前沿。

在这些非凡的心智能力中,语言当居首位——它贯穿着人类发展的整个历史,它是动物王国的一枝独秀,它与社会生活、文明以及科技息息相关。语言一旦丧失或遭到破坏,那将是一场毁灭性的灾难。

语言在人类生活中的用武之地数不胜数。通告、请求、劝说、质疑、游说,甚至简单的搭讪,这些行为都离不开语言的参与。不过,我们对语言所做的最了不起的一件事情还是最初对它的学习。婴儿呱呱落地时对周围人的话语一无所知。然而在短短3年间,无须借助于任何训练,他们中绝大多数孩子便可以凭借着数以千计的词语、运用自如的语法规则、娴熟的语音模式(几乎所有法国的游客都会为当地儿童地道的发音感到惊讶)滔滔不绝、喋喋不休了。孩子们对句法规则的熟练运用足以让他们能够搞明白“母牛跳月”、“盘子与汤匙私奔”这样的天方夜谭,或者让他们分享彼此天真烂漫的瞬间感受,例如“我猜风是要进来避雨的”或者“当别人从我身边走过时,我总在想,他们会不会也在想我呢”。

孩子能够如此流利地使用语言,这说明他们对身边的语言肯定做过认真的分析,而绝不是简单地记忆下来。在孩子们说话时所犯的那些令人啼笑皆非的错误中,我们可以清楚地看到这一点。事实上,那些错话所暴露出来的恰恰是孩子们对语言组合方式的一种过度规律化的假设。孩子们常常会犯这样的错误:All the animals are wake-upped(所有的动物都被唤醒了)、Don't tickle me;I'm laughable(别咯吱我,我是能笑的)、Mommy, why did he dis it appear(妈妈,为什么他把它给弄没了呢)。这些错误不可能是他们模仿父母造成的,很显然,他们肯定是调用了心智中的相应语法规则,例如,加词缀规则、短语动词和小品词序列规则等。

就连一个牙牙学语的孩子都能够处理这样棘手的语言泛化问题了:观察有限的事件样本,再概括出潜藏在这些有限事件的背后的一般规律。一想到这一事实,我们就更应该对语言习得这一人类奇迹刮目相看了。利用手头上的数据来预言一种尚未观察到的事实的规律,这是科学家们经常使用的一种推理方法,这种方法就是归纳推理。比如,受压气体会被液体吸收、高纬度地区的恒温动物体型较大,等等。在科学思想家的眼里,归纳类似于一种“流言蜚语”,因为符合一组观察的一般规律实在太多,而且并没有一种严格的逻辑基础可以对它们进行取舍。举例来说,上一年的科学新发现并不能确保在下一年还能继续得到认可;连接一个曲线图上一组点的平滑曲线并没有严格的数量限制;在苏格兰看见一只黑色的绵羊,并不能证明所有苏格兰羊都是黑色的,也不能证明至少有一只苏格兰羊是黑色的,或者至少有一只苏格兰羊的一侧身体是黑色的。正如马克·吐温所说的,科学的诱人之处就在于“点滴的‘观察’投资可以换来海量的‘预测’回报”。而且,这种回报还会源源不断地涌现。在科学思想家们看来,不是只有数据才能形成理论,理论建立的前提是人们对于宇宙运行方式的合理假设,比如,“自然是有规律的”或者“符合数据的理论越简单越有可能是真理”。

儿童在学习母语时,实质上也是在解决归纳问题。在听父母以及兄弟姐妹的交谈时,孩子们不可能只是简单地把每个句子都分门别类地装进自己的记忆以备后用,或者像八哥学舌那样,有口无心。当然,他们更不可能将所听来的词语全部随心所欲地拼凑在一起。为了参与交流,他们必须从身边的话语中提取出一套能帮他们弄懂他人意图并能传达自己新想法的规则,而这套规则还必须与周围人所使用的语言模式是一致的。孩子们之所以要进行归纳推理,是因为他们身边的那些话语为他们提供了太多诱人但却可能是错误的泛化机会。举例来说,当孩子们学习如何提问时,他们应该能从He ate the green eggs with ham(他吃了火腿煎蛋)中推理出What did he eat(他吃了什么),或者What did he eat the green eggs with(他吃的是什么煎蛋),但却不大可能问出这样的问题What did he eat the green eggs and……(他吃了什么蛋和……)。下面再举两个例子:Harriet appeared to Sam to be strong(山姆觉得哈里特很坚强)、Harriet appealed to Sam to be strong(哈里特要求山姆坚强起来)。形式上看,两句话的唯一差别就在卷舌音l和r上,然而它们所传达的意思却是完全不同的(尤其是两个人谁应该是坚强的)。听过第一句话的孩子是不会因为这两个句子听起来相似,就用第一个句子的解读方法去理解第二个句子的。

这样看来,在破解语码时,儿童心智一定是在某种东西的限制下才从周围的话语中找到了正确的规律的。尽管不会被句子的发音方式所误导,但他们一定会对隐藏在词语及其语序后面的语法规则进行深入探究。语言学家诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)的普遍语法假说就是沿着这种推理路线提出来的:儿童语言习得是理解语言本质的关键。儿童头脑中天生具有普遍语法,即一套广泛适用于所有人类语言的语法方案。这种观点本身其实并没有听起来那么有争议性(或者至少超出了它所应得的争议),因为归纳逻辑使儿童有权对语言的工作原理作出“某些”假设,以便帮助他们成功地掌握整个语言体系。普遍语法唯一值得争议的问题是这些假设到底包括些什么:一个特定类型的规则系统蓝本、一套抽象原则,或是一种发现简单模式的机制(这也许还能被应用到语言之外的学习上)。语言习得科学的目标就是要发现儿童的内在语言分析能力,无论这种能力最终被证明是什么。

语言本身并不是一个单一的系统,相反,它是一种由多种成分构成的奇妙设计。因此,就儿童是如何习得语言的这个问题的研究而言,与其将精力放在对语言面面俱到的研究上,我们倒不如对它的某个内部成分进行一下全面的考察。具体来说,构成语言的成分主要包括:语音、由语音组合而成的单词、由单词组合而成的短语、由短语组合而成的句子。所有这些成分都势必与大脑系统相连,它们共同驱动着我们的嘴巴、耳朵、我们对词语和概念的记忆、我们的话语计划,以及当新话语输入时,我们用于更新知识的心智资源。

将词语组合成句子并决定着这些句子的含义的那个语言成分被称为句法。句法自身包含几种机制,语言不同,它们被开发和利用的情况也不尽相同。这些机制是:正确的词序组合、语法单位间的关系强制(例如,主谓一致)、对特殊双重功能词语的跟踪。比如,What do you want(你想要什么)中的what(什么),既可以充当特殊疑问词又可以充当代词,指代所需要的东西。

一个重要的句法现象就是句子围绕动词的建构方式。这种现象曾先后被冠以很多名称(其中包括:次范畴化、动词语态、述词论元结构、原子价、化合价、元数、参数、格结构、θ-的角色分配等),在本书的叙述中,我将继续沿用传统术语“动词构式”(verb construction)来指称它。

对于多数人来说,动词构式其实并不陌生,只不过人们对它的了解多半来自对及物动词和不及物动词用法之分的模糊记忆。不及物动词不能接直接宾语。以snore(打鼾)为例,我们可以说Max snored(马克斯打鼾了),但假如有人说Max snored a racket(马克斯打鼾出了一阵喧闹),这就会让人感到莫名其妙了。而及物动词则必须接一个直接宾语。例如,sprain(扭),我们可以说Shirley sprained her ankle(雪莉扭伤了踝关节),但却不能说Shirley sprained(雪莉扭伤了)。事实上,及物与不及物动词构式只不过是冰山的一角。英语中有些动词还要求一个格宾语(由介词引入的宾语),例如,The swallow darted into a cave(燕子飞进了洞);有些动词要求一个宾语和一个格宾语,例如,They funneled rum into the jugs(他们用漏斗把朗姆酒倒入壶中);还有些动词要求一个补足句,例如,She realized that she would have to get rid of her wolverines(她意识到她必须得脱掉她的渥弗林鞋)。在一本书中,基于动词的句法构式,语言学家贝丝·莱文(Beth Levin)将3000个英语动词分成了85类。请注意,这本书的副标题是:《一个“初步”的调查》(A Preliminary Investigation)。

一个动词不仅仅是一个用于指称动作或状态的词,它实际是句子的“底盘”。它为该句子的其他成分提供了一个多槽的框架,在这里,无论主语、宾语还是各种格宾语和从句等成分都可以各就各位,各司其职。这样一个以动词为核心的简单句还可以被插入到另一个更具包容性的句子里,如此反复,取之不尽、用之不竭。就像那个老标识牌上写的那样:“I know that you believe you understand what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I mean.”(我知道你相信你明白你所认定的我的那个意图,但我并不确定你是否意识到你所认定的并不是我的真实意图。)

一个动词被赋予的信息不仅可以将句子的核心成分组合起来,而且在很大程度上,它还决定了句子的含义。这一点在那些最小对立句中(仅仅动词不同的句子中)表现得尤为突出。举例来说,在Barbara caused an injury.(芭芭拉造成了伤害)和Barbara sustained an injury(芭芭拉受到了伤害)两个句子中,芭芭拉以完全不同的方式参与了伤害这个事件。Norm gave a pashmina(诺姆给人一个披肩)和Norm received a pashmina(诺姆收到一个披肩),这对句子也是如此。仅凭“主语是施事者,宾语是受事者”这条规则,我们是无法断定一个句子的意思的,我们还得考虑句中的动词本身的语义特征。举例来说,动词give(给)在我们心理词典中的用法表明,它的主语是给予者,宾语是给予物;恰恰相反,动词receive的主语是接受者,宾语却是给予物。此外,名称短语Harriet appearing to Sam to be brave(山姆眼里非常勇敢的哈里特)与Harriet appealing to Sam to be brave(要求山姆勇敢起来的哈里特)之间的差别表明,语义角色的不同分配方案可能会相当复杂。

玩味那些基于动词模糊语义(即不同构式的相同动词)的恶搞是我们体验动词构式妙用的一个好方法。下面这句笑话就是个经典的例子:Call me a taxi(叫我出租车),OK, you’re a taxi(好吧,你叫出租车)。还有一个关于酒店招牌滥译的笑话中,这则笑话曾在电子邮件间广泛传播,说的是挪威一家酒吧贴出的通告的英文翻译Ladies are requested not to have children in the bar(本酒吧禁止女士在此生孩子)。电影《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)中,汉尼拔·莱克特(Hannibal Lecter,又名食人者汉尼拔)嘲弄他的追踪者:“真希望我们可以多聊会儿,不过晚餐我要去吃个老朋友。”喜剧演员迪克·格雷戈里(Dick Gregory)在自传中讲述了一件发生于20世纪60年代的趣事:“上次去南方,我走进一家餐厅,有位白人女服务员走过来对我说:‘我们这儿不提供有色人种服务。’我回答说:‘没关系,我不吃有色人种。给我上一整只炸鸡。’”

一个动词所胜任的构式类型部分地取决于它的词义。举例来说,snore(打鼾)在英语中是不及物动词,这并不是什么碰巧的事情,因为打鼾是一个无须任何人帮助便可完成的行为。而kiss(接吻)之所以是个及物动词,是因为一个接吻动作通常需要两个人完成:一个人施吻、一个人受吻。根据一个存在已久的语言学假设——一个乔姆斯基普遍语法以及他的一些反对派,例如,查尔斯·菲尔莫(Charles Fillmore)的格语法均认可的假设,动词的含义是通过指定名词所能充当的少量语义角色的方式来影响它所处的那个句法构式的(这些角色曾被冠以各种名称,其中包括语义角色、格角色、语义关系、主位关系、θ-角色等)。如果一个动词只要求一个施事者(例如,打鼾中的打鼾者),那么它很可能是个不及物动词,而它的主语自然就是那个施事者。如果一个动词不仅要求一个实施者,而且还要求一个承受对象(例如,施吻者和受吻者),那么它十有八九是个及物动词,实施者为其主语,承受对象为其宾语。甚至一个描述移动的动词也规定了一个或多个介词宾语,比如,“自-短语”(from-phrase)表示源动作,“去-短语”(to-phrase)表示目标动作。

尽管如此,人们很早就已经认识到,动词背后的概念与它可能出现的句法构式之间的配合是相当不严格的。最终起决定作用的是动词本身,而不是它所蕴含的概念。举例来说,一个指定的概念,比如,eating(吃),它既可以充当一个及物动词,例如短语devour the paté(吃馅饼),你不能只说Olga devoured(奥尔加吃),也可以充当一个不及物动词,例如dine(进餐),你不能说Olga dined the paté(奥尔加进餐馅饼)。像这种拒绝在那些看似非常适合它们的构式中出现的动词举不胜举。假如仅仅根据意思来使用动词的话,那么下面这些说法应该都是没有问题的了:Sal rumored that Flo would quit(萨尔传言弗洛要辞职了),或者The city destroyed(这座城市被毁了),或者Boris arranged Maria to come(鲍里斯安排玛利亚过来)。遗憾的是,尽管这些话语完全可以听得懂,但对于以英语为母语的人来说,它们听起来会让人感觉怪怪的。

为了习得地道的母语,儿童必须整体地掌握这个系统:每个动词的词义是什么、它们能够自然地出现在哪类构式中,以及与它同现的各类名词承担着什么语义角色,等等。而这恰恰就是我邀请你一起探险的兔穴——它将引领我们走向那个人类意念的世界,在那里,我们可以观赏到它们所做的各种表演。

在开始我们的洞底探险之前,我首先为你解释一下我在说下面这两句话时的真正意思是什么,一句是,“你不能这么说”,另一句是,“如此这般的说法不符合语法”。这些判断是语言学最常用的经验数据:一个句子在某种特定的解释下,或者在某个特定语境中被分类为符合语法句、不符合语法句和不同程度的可疑句。这些判断既不意味着一个句子正确性的主观授权(不管那意味着什么),也不意味着它们得到了某些类似法兰西学术院的理事会的合法认定。当我说一个句子“不合语法”时,这只意味着它是一个本族语使用者尽可能回避的句子,一个会让他们听起来感到极其不舒服,而且怪怪的句子。

此外,还要提醒你注意的是,即使一个句子被断定为不合语法,但它仍然有机会出现在其他语境中。以特殊构式为例,比如,及物动词被用作不及物动词,当家长对孩子说Justin bites—I don't want you to bite(贾斯汀咬人——我不希望你咬人)。还有些时候,不及物动词被当作及物动词来使用,例如,Jesus died a long, painful death(耶稣死的过程漫长而痛苦)。

当陷入句法死胡同或者找不到任何其他恰当语言表达方式时,人们往往会对现有语言加以适当的改造,举例来说,I would demur that Kepler deserves second place after Newton(我反对继牛顿之后开普勒享誉第二),或者That really threatened the fear of God into the radio people(那可真把对上帝的敬畏降低到了普通人的程度了)。当我们说一个句子不符合语法时,它的真正意思是说,在“同等条件下”——也就是说,它所出现的语境是中立的、含义是约定俗成的,而且没有任何有效的指定情景的条件下,这个句子听起来让人感到怪怪的。

语言学家们这种将自己对句法的判断作为客观经验数据的做法往往令一些人感到不解。这种做法的危险是,一个语言学家所钟爱的理论很有可能会无意间歪曲了他的判断。尽管这种忧虑并不是没有道理的,但在实践中,语言学家们的个人判断还是利多弊少。基础认知研究的一个得天独厚的优势就是你总能轻而易举地接触到你所要研究的物种标本,因为这个标本就是你自己。记得我还是个语言实验室的学生的时候,有一次,我问导师,什么时候我们才能不再生成音调、听音调,然后开始真正的实验研究。导师纠正说:听那些生成的音调本身就是研究,就他而言,既然他坚信,如果他能听出来一系列音调背后的特定发声模式,那么其他所有正常人对这模式的感知和他应该是一样的。当然,为了客观起见(也是为了让期刊审查委员们满意),最后我们还是要雇学生来听那些语音,并根据学生们所听到的情况来控制按钮。但结果往往证明,学生们听到的和研究者们所听到的并没有什么差别。我个人在心理语言学的实验研究中也是这样做的,而且在很多研究中我都发现,来自志愿者的平均评定与语言学家最初的主观判断往往是一致的。

贝克悖论:儿童似乎在学习不可学习的知识

设想你自己是一个处于语言习得阶段的儿童,你要设法弄懂父母、伙伴和兄弟姐妹们是如何说话的。现在你已掌握了几千个单词,并且有了一些懵懂的语法概念(当然是下意识的),比如主语、动词、宾语以及介词宾语之间的区别,等等。语言习得过程中,你会不断地遇到新动词,要想学会它们,你就得想方设法推断它们的用法。当然,仅仅了解一个动词的词义是远远不够的,因为正如我们前面所说的,相近含义的动词可以出现在不同的句法构式中。例如,dine(进餐)和devour(猛吃),或者hint(暗示)和rumor(谣传),所以你还必须考虑到那个与动词同现的参与者所扮演的角色的问题。

举例来说,假如你第一次听人说起load(装载)这个动词,比如,Hal is loading hay into the wagon(豪尔正往马车上装干草)。假定当时你已经知道这个词的含义了,再加上你对现场的观察,你看到豪尔正将干草倒进马车里。这种情况下,最保险的做法就是对信息进行分类:load可以出现在由装货人(豪尔)做主语的句子里面,它还要求一个宾语(那堆草)来表示被移动的内容和一个介词宾语来表示容器(马车)。有了这些知识,现在你就能理解并说出下面这样的替换句了:May loaded some compost into the wheelbarrow(梅把一堆化肥装进了手推车)。语言学家把这种构式叫作“内容格构式”(content-locative construction),因为在这个句式中焦点是处于宾语位置上的内容。不过,你所能进行的归纳基本就到此为止了。你不大可能会冒险地说May loaded(意思是她把某物装进其他东西中),或者说May loaded into the wheelbarrow(梅装进手推车了)。

到目前为止,一切似乎都还不错。不过,不久你又听到了有关load的新构式句型,例如Hal loaded the wagon with hay(豪尔把干草装上马车)。对你来说,只不过干草再次被扔进了马车而已,换言之,这个句子和你所熟悉的那句Hal loaded hay into the wagon(豪尔往马车上装干草)的意思没什么两样。你可以在心理词典中给load这个词条添上一个备注:这个动词还可以出现在这样一个构式中——有一个主语(装载者)、一个宾语(容器,比如马车)、一个由介词with(用)引导的宾语(内容,比如干草)。语言学家把这种构式命名为“容器格构式”(container-locative construction),因为在这个构式中,容器成为了焦点。

在对动词日积月累的积累过程中,你还会遇到其他一些和load用法相近的动词:它们可以同时出现在含义相同、但结构不同的两个构式中,一个构式的直接宾语由内容格充当,一个由容器格充当。

Jared sprayed water on the roses.

杰瑞德给玫瑰花喷了水。

Jared sprayed the roses with water.

杰瑞德用水喷了玫瑰花。

Betsy splashed paint onto the wall.

贝琪把涂料喷刷到墙上。

Betsy splashed the wall with paint.

贝琪用涂料喷刷墙壁。

Jeremy rubbed oil into the wood.

杰里米把油漆刷在木头上。

Jeremy rubbed the wood with oil.

杰里米用油漆刷木头。

不难看出,这里一个模式已经崭露了头角,这就是语言学家所说的“交替模式”(alternation)。此刻,你该面临严峻的挑战了。你是会继续像从前那样保守地一个一个地记忆它们,然后将它们成对归档呢,还是会大胆地对它们进行归纳总结呢?比如,你可以归纳说,所有能出现在这两种构式之一的动词都能出现在另一个构式中。如果再创造一个规则,这个概括就可以应用了。这个规则大致可以这样描述:假如一个动词能够出现在一个内容格构式中,那么它就能出现在一个容器格构式中,反之亦然。我们暂且将这个规则称之为“位置格规则”(locative rule)。有了这个规则,当你听到有人说brush paint onto the fence(把油漆刷在栅栏上),你就可以推理出brush the fence with paint(用油漆刷栅栏)也是正确的,即使你从来没听别人这么说过。同样地,如果你听人说Babs stuffed the turkey with breadcrumbs(芭布斯用面包屑填火鸡肚里),你就能够推断Babs stuffed breadcrumbs into the turkey(芭布斯把面包屑塞到火鸡肚里)也是可以的。

这只是个小小的进步,但却是孩子们朝着正确的方向迈出的第一步。在英语中,像这种动词交替模式的句法构式随处可见。假如儿童能够挖出其潜在的模式,并将它们扩展到其他动词的使用上,这将对他们的学习起到事半功倍的效果。不仅如此,它很可能是使孩子们最终成为能言善辩的语言使用者而不是笨嘴拙舌者的重要途径。

但现在却出现了一个问题。以上面提到的位置格规则为例,假如孩子们在推理过程中过度泛化了这条规则,那么这种归纳推理带给孩子们的非但不是事半功倍的学习效果,反而会让他们误入歧途。举例来说,如果孩子们将这条位置格规则应用到下面这句话语中,Amy poured water into the glass.(艾米把水倒进了玻璃杯),他们就会推理出这样的句子Amy poured the glass with water(艾米用水装满了玻璃杯)。但是,这种句式是以英语为母语的使用者拒绝使用的说法。假如反过来使用这条规则,孩子们还是会遇到同样的麻烦。以动词fill(装满)为例:就这个动词来说,在容器格构式中没问题,例如,我们可以说Bobby filled the glass with water(鲍比把玻璃杯装满了水),但是在内容格构式中却出了问题,例如,Bobby filled water into the glass(鲍比充水进玻璃杯)。请注意,这并不是什么特例,其他许多动词也都抵抗这条位置格规则。下面让我们再来看看另外4个不能同时进入这种替换构式的动词。在这4个动词中,其中两个只适用于内容格构式,另外两个只能用于容器格构式(按照语言学惯例,我在本族语者认为听起来不对劲儿的句子的前方加上了*)。

Tex nailed posters onto the board.

特克斯把海报钉在墙上。

*Tex nailed the board with posters.

特克斯用海报钉墙。

Serena coiled a rope around the pole.

赛琳娜把绳子绕在轴上。

*Serena coiled the pole with a rope.

赛琳娜用绳子缠轴。

Ellie covered the bed with an afghan.

埃莉用毯子罩床。

*Ellie covered an afghan onto the bed.

埃莉把毯子罩在床上。

Jimmy drenched his jacket with beer.

吉米用啤酒弄湿了夹克。

*Jimmy drenched beer into his jacket.

吉米把酒洇湿到夹克上。

这是个很有趣的问题。为什么每一对例句中的第二个句子听起来都怪里怪气的呢?这些可疑句听起来并不难懂。没有人听不懂Amy poured the glass with water或Jimmy drenched beer into his jacket所要表达的意思。不过,请注意,语言并不是一种人们想怎么说就可以怎么说的任意组合方式。从长远来看,儿童语言习得的过程终究要以被迫接受一个苛刻的语言协议而落下帷幕,而他们所接受的这个苛刻的协议有时也会将一个完美的沟通方式拒之门外。这是为什么呢?一些本来看似合理的归纳最终却顾此失彼地背叛了孩子们,使他们误入歧途。然而,就是在这样的困境下,孩子们依然能够学会语言的使用方法,他们是怎么做到的呢?孩子们到底是如何搞懂某些“顽固动词”是不能出现在那些完美的句法构式中的呢?

即使我们换个角度思考这个问题,让儿童主宰语言,语言成为奴隶,此等问题也一样会出现。既然儿童主宰语言,那么第一代儿童完全可以把他们所遇到的所有顽固动词都驯化了。假如真的是这样的话,现在的问题是,现代英语中为什么还保留着如此之多的例外的动词呢?

针对这个悖论,我们目前有3种解释方法,遗憾的是,这些解释无一能令人满意。让我们先来看看第一种解释,该主张认为,我们(以及我们所设想的那个孩子)所归纳出来的位置格规则过于宽泛了。也许那个真正的位置格规则仅适用于一小部分动词,这些动词所共享的某个特征被人们忽视了。而孩子们却莫名其妙地推断出了某些限制,并将这些限制以附录的形式添加到那条规则上。不过,假如这些动词真的存在共享特征的话,那么可以肯定,这个特征一定是相当隐蔽的,因为无论遵守还是抵制这一规则的动词,它们的含义都是非常相近的。举例来说,动词pour(注入)、fill(装满)和load(装载)所描写的都是移动的方式,这些移动的参与者也都相同:一个移动者、一些待移动的内容、一个作为移动目标的容器。然而pour仅适合内容格构式(pour water,注水),fill仅适合容器格构式(fill the glass,装满水杯),而load却适合两种位置格构式(load the hay,装干草,load the wagon装马车)。

第二种解释是,儿童根本就没有创造规则。也许他们真的只是一个个地记忆存档那些从身边大人们那里听来的动词组合句法构式,然后保守地坚持着这些组合方式。这个解释的问题是,假如这种说法成立的话,那么孩子们就会像下面漫画中的马文一样沉默寡言了。

好吧,这回问题解决了。再也没有什么能够诱惑孩子们说pour the cup with juice或cover an afghan onto the bed这样的错话了,因为他们永远都不会有机会听到大人们那样说话。动词也会因此永保特权,因为孩子们只能像逐个学习每一个由独特的语音和含义结合而成的动词本身那样,一个一个地去记忆它们的语法构式了。

Marvin-NAS.North American Syndicate.

尽管一些语言学家对这种假设非常看好,但在我看来,它并不是正确的。首先,假定儿童仅仅通过接触有限的话语样本就能掌握无限的语言资源,那么儿童如此保守的学习态度就太令人难以置信了。其次,从当代英语来看,语言正以前所未有的速度将新动词纳入新的构式中。这一事实表明,至少在成人之后,人们不会再继续做一个被动的动词咏诵者了。当听到英国人说He hoovered ashes from the carpet(他用吸尘器吸地毯上的灰尘——内容格),大多数美国人都会立即将hoovered的这种用法推广到He hoovered the carpet(他用吸尘器吸地毯——容器格)这样的句式中。同样,当一些容器格构式,例如,当burn a CD(把歌曲拷贝进CD)、rip a CD(从CD里复制出歌曲)等涌入日常语言中来的时候,相应的内容格构式,比如burn songs onto the CD(刻录歌曲到CD)、rip songs from the CD(从CD翻录歌曲)也会紧随其后、悄然而至,反之亦然。

到底是只有成人才能做这样的推理呢,还是语言习得过程中的儿童就已经显示了他们这方面的天赋呢?为了寻找答案,梅利莎·鲍尔曼(Melissa Bowerman)像许多语言心理学家一样一丝不苟地跟踪记录了自己孩子儿时的话语,并对每个异常现象都进行了录音和分析。她的研究表明,儿童确实会在一些构式中使用动词,而这些构式不可能是从父母口中听来的。下面是她记录的3组例句,它们分别是3个内容格和3个容器格的:

Can I fill some salt into the bear?

我能把盐放到这只小熊里面吗?

I'm going to cover a screen over me.

我要用个屏风把自己盖上。

Feel your hand to that.

你摸摸。

Look, Mom, I'm gonna pour it with water, my belly.

看,妈妈,我要把水倒在我的肚皮上。

I don't want it because I spilled it of orange juice.

我不想要了,因为我洒上橘子水了。

I hitted this into my neck.

我用它打进了自己的脖子。

THE STUFF OF THOUGHT 语言与思想实验室

为了确保上述错误不属于非正常儿童所犯的罕见错误,我和心理学家杰斯·格鲁彭(Jess Gropen)从两个方面对这个发现进行了验证。首先,我们在在线儿童话语语料库中进行了筛选,在筛选的过程中,我们确实发现了一些与此类似的错误。接下来,在对儿童语言中的过度泛化现象进行评估后,我们使用了一种叫作“wug试验”(wug test)的方法,这种方法是心理学家珍·格利森(Jean Berko Gleason)率先使用的。格利森的试验是这样的:她首先让孩子们看一只卡通鸟,然后告诉那个孩子,这有一只wug(随便编造的一个词),我们有两只这样的小鸟。然后她诱导说:“这有两只……”——在她的诱导下,一个4岁的受试儿童恰当地用wugs填上了问题中的空缺。很显然,wugs这个词不可能是他们从大人那里听来的,英语中根本没有这个单词。在我们所进行的评估试验中,我们告诉孩子们mooping就是“将一块海绵移到一块紫布上,使它变成绿色”的意思。果然,孩子们很快就能说出We were mooping the cloth这样的表达式——这是个他们之前从未听任何人说过的容器格构式。这一事实足以让马文告别他的沉默寡言了。

下面我们再来看看最后一种解释方法,该解释主张,孩子们也许确实犯了错误,但他们的错误得到了父母的纠正。为了免遭惩罚,他们开始不再把那些讨厌的动词用在讨厌的构式中了。这种解释同样不太可能。尽管心理学家们普遍认为父母对孩子的一切发展都是负有责任的,却从未有人曾去研究父母纠正孩子异常的话语行为,甚至没有人研究父母对孩子所犯的错误作出的反应。通常情况下,父母关心的是孩子们说话的内容而不是形式。而且就算他们确实试着纠正过孩子们的错误,但孩子们是根本不会往心里去的。请看下面这段典型的对话。

孩子:I turned the raining off.

(我把这个下雨的关掉了。)

爸爸:You mean you turned the sprinkler off?

(你是说你把喷水器关掉了吗?)

孩子:I turned the raining off of the sprinkler.

(我把喷水器的下雨的给关掉了。)

退一步来说,就算父母确实会对孩子的奇怪说法表现出惊讶,而且孩子也很往心里去,但是这也还是不足以解释当前的问题。就那些难以驾驭的动词本身来说,其中有相当一部分是罕见动词,然而事实是,对于它们能做什么,或者不能做什么,人们有着十分清楚的直觉。举例来说,人们觉得他们永远也不可能说They festooned ribbons onto the stage(他们把丝带装饰在舞台上),或者She siphoned the bottle with gasoline(她用汽油抽取瓶子)这样的奇怪话语,另外,对英语高频词的统计表明,这类动词的出现频率连百万分之一都达不到。在这种情况下,我们很难想象,每个以英语为母语的人在其母语习得的过程中都有机会一一错误地使用这些单词,我们也很难想象,他们的错误会得到一一纠正。最令人无法想象的是,人们现在对这些罕见动词的直觉竟然来自于他们儿时所经历的错误、纠正和惩罚。这样的假说,也有点儿太荒谬了吧。

我们有这样一个悖论,即贝克悖论。它包括这样4个内容:(1)人们从孩提时起就开始归纳;(2)他们回避归纳某些特定的动词(至少在成年以后);(3)他们那样做并不是由于曾因过度归纳而遭到了纠正;(4)他们允许自己归纳的词语与不允许自己归纳的词语之间并不存在系统化的差别。很显然,以上4句陈述不可能同时都为真。

人们为什么会如此关心这个位置格构式的可学性问题呢?它只不过是躲在心理语言学角落中的一个名不见经传的小问题而已呀。原因很简单,因为它是我们在解释语言现象时所遇到的众多悖论中的一个典型代表。位置格构式中的部分模式对人们有着相当大的诱惑,以至于人们根本无法对它视而不见、听而不闻,但它又相当危险,危险到让人无法随心所欲地使用它。不仅如此,它还无处不在,如影随形。在《疯狂英语》(Crazy English)中,语言大师理查德·莱德勒(Richard Lederer)的隽语唤起了我们对下面这些语言怪相的关注:

如果成年人(adult)犯通奸罪(adultery),那么婴儿(infant)是否犯步兵罪(infantry)?如果橄榄油(olive oil)是从橄榄(olives)中提炼出来的,那么婴儿油(baby oil)又是从哪里提炼出来的?如果素食主义者(vegetarian)吃蔬菜(vegetables),那么人道主义者(humanitarian)吃什么?作家(writer)是写作(write)的人,螫针(stinger)是用于刺伤(sting)的工具,那么指头(fingers)却不是源自于fing,杂货商(grocers)与groce无关,还有锤子(humdingers)并非衍生于humding,引领员(ushers)并非衍生于ush,而且男服经销商并不做衣服(haberdash)。

如果tooth的复数是teeth,为什么booth的复数就不该是beeth?一只鹅是goose,两只鹅是geese——所以一只驼鹿是moose,两只却不是meese?今天摇铃是ring,昨天摇铃是rang,为什么昨天投球不能说flang呢?如果他们写了(wrote)一封封信,也许他们还咬了(bote)舌头。

上面每一种困惑都定义了一个语言学和心理学的科学问题。其中第二段那个困惑,即对不规则复数和动词过去式的困惑,是个相当棘手的问题。为了搞清楚这个问题,我曾特意写过一本书和好几篇文章。遗憾的是,我最满意的那个解决办法在这里还派不上用场。Teeth和rang这类不规则复数形式就是语言学家们所说的“积极例外”(positive exceptions):它们就是那样存在着,即使像“过去式由动词加-ed构成”这样的普通规则也拿它们没办法。对于这些形式,孩子们只能听到一个学一个。此外,针对孩子们是如何利用积极例外词对那些规则动词形式进行占先或者阻止的,也就是,他们为什么不会用flang代替flung,或用mooses代替meese的问题,我们也有一种很好的解释办法:变位和变格都是有章可循的,每个动词通常只有一个过去式形式,而每个名词只有单、复数两种形式。当儿童听到Boggs flung the ball(博格斯猛击那个球),或者Vern shot two moose(弗恩射了两只鹿)这样的句子时,句中不规则动词形式就会在一个心智矩阵中立杆标出它们的单元格,并避开它们的竞争形式flang和meese或者flinged和mooses。

动词与构式不匹配属于“消极例外”(negative exceptions):尽管它们可以由规则生成,但它们却还是不能存在的。对于孩子们来说,他们并没有来自父母的直接言语证据可以用来证明这些形式是不符合语法的。但没听过本身并不能成为证据,因为孩子们没听过的完美语法形式太多了,他们不可能把没听过的语法形式全部排除掉吧,如果这样的话,那他们就只能八哥学舌了。由于动词构式不同于动词变位那么井井有条,因此儿童也无法使用其竞争形式去阻止它们,就像用flung阻止flinged和flang那样。我们不能说pin a board with posters(用海报钉在板上),或者coil the pole with a rope(用绳子缠在木杆上),并不是因为它们被一些守卫着语法阵地的同义词所排斥,就像flung对flang和flinged的阻止那样。这里的根本原因在于,英语中根本就不存在这样一个动词,它既能够用于容器格构式,又允许人们谈论“通过钉海报来覆盖告示板”这类事情。

当然,这个位置格动词的可学性悖论之所以受到这样的关注,还有另外一个原因。在我们从宏观的人类心智转入到微观的位置格构式的过程中,我曾说过,语言习得的问题本质上是一个归纳问题的实证——从当前有限的可及数据中有效地归纳出未来的状况。事实上,无论儿童语言习得还是计算机技术的掌握,或者科学家的理论概述都牵涉到这个问题。因此,我们目前所处的困境与所有其他类型的归纳问题所面临的问题并无两样:即在缺乏负面数据的前提下,如何从过度泛化的假设中摆脱出来。如果你把一个结论框架得过于宽泛了,而且你又没有来自外部世界的完整的矫正反馈(例如,在成长过程中,你始终认为天鹅是白色的,而且你从未去过新西兰,如果去过的话,你会发现那里的天鹅是黑色的),那么,在这种情况下,你很可能面临着“永远都不知道自己的结论是错误的”的危险。就我们手头的问题而言,一个善于假设的孩子会情不自禁地作出这样的归纳:所有表示把某物移动到某处的动词都可以同时出现在两种位置格构式中。然而,孩子们终究要长大成人,成人后,他们一边下意识地避开一些从未听过的动词,一边对听过的动词继续进行归纳。事实上,位置格构式(及其类似构式)呈现给我们的是一种悖论,即儿童似乎在学习不可学习的知识。正因如此,它也成了那些热衷于普通学习逻辑的语言学家和计算机科学家们所关注的一个焦点问题。

自然界是不会以背叛自然法则的代价来迷惑人类的。假如有那么一些现象,无论我们怎样观察它们似乎都毫无意义,这说明,一定有某些事物运作原理的深层法则被我们忽视了。我们手头上这个位置格动词的可学性悖论问题也不例外,而且,在我看来,这里被我们所忽略的深层法则很可能就是操控着人类心智的那些概念的工作原理。

相同的场景,不同的框架

在贝克悖论那4个不可能同时为真的论述当中——人们归纳推理、人们回避某些例外、被回避的例外无可预知、并不是儿童所犯的每个错误都会得到纠正,最不经一击的就是那个“例外不可预知”的断言,即那个主张人们无法区分哪些动词是积极参与替换构式的,哪些动词是消极抵制替换构式的命题。我们之所以说“例外不可预知”是个错误的命题,是因为我觉得我们对这个问题的观察还不够深入。很多时候都是这样,一个乍看起来杂乱无章的语言模式最终却被证明是层次有致、泾渭分明的。举例来说,人们曾一度把为什么某些形容词,例如special(特别的)和beautiful(美丽的)等,不能加后缀-er和-est当成一个不解之谜,但当有人注意到这两个后缀仅适用于单音节形容词(redder、nicer、older)或者由一强一弱组成的双音节形容词(prettier、simpler、narrower)时,这个问题就再也不是什么难解之谜了。就我们手头的悖论而言,它的背后也许同样隐藏着一个微妙的法则,而正是这个法则驱动着一些动词积极参与位置格构式,同时它又迫使另一些动词在位置格构式面前临阵脱逃——语言学家本杰明·沃尔夫(Benjamin Lee Whorf)将这类法则称为“隐型”(cryptotype)。假如儿童归纳出来的规则对那个法则是敏感的,那个悖论就不会出现了。那么这个深藏不露的法则到底是什么呢?我觉得,首先可以肯定的是,它不太可能与动词的发音有关,因为这些动词在发音规律方面并不存在明显的差别。假如与发音无关,那么很显然,它一定与这些动词的词义密切相关了。

我的这个突破受益于马尔卡·拉帕波特·贺华夫(Malka Rappaport Hovav)和贝丝·莱文两位语言学家所公开发表的一篇论文。当时他们就在麻省理工学院工作,他们的办公地点和我的办公室在一条走廊上。在乔姆斯基的影响下,语言学家们一直倾向于认为规则就是一些剪切和粘贴短语的操作,例如,向左移动一个介词宾语使之出现在直接宾语的位置上,或向右移动一个直接宾语使之进入介词短语中。在这种心态的驱动下,很多人都觉得,位置格规则与动词的词义有关这种想法听起来实在有些另类。对他们来说,这就好比你的文字处理器一边正常工作,一边宣称它将拒绝处理一些文字的剪贴工作一样令人不解。但是,假如这个位置格规则所转换的不只是构式中短语的布局,而是一些更抽象的东西,具体来说,就是那个介入该构式含义的事件框架,那么情况又会是怎样的呢?

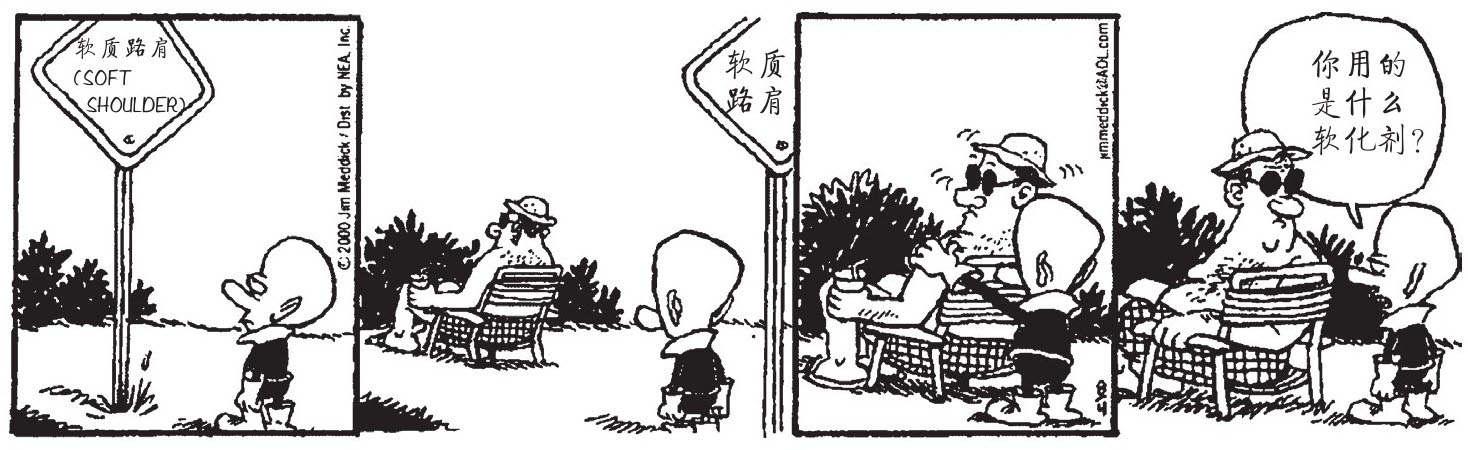

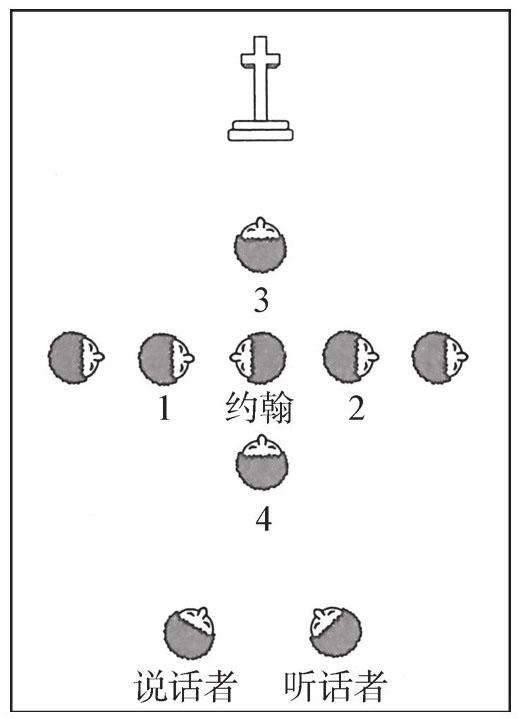

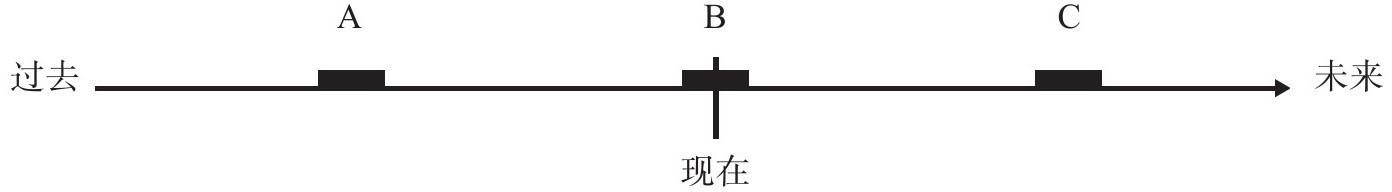

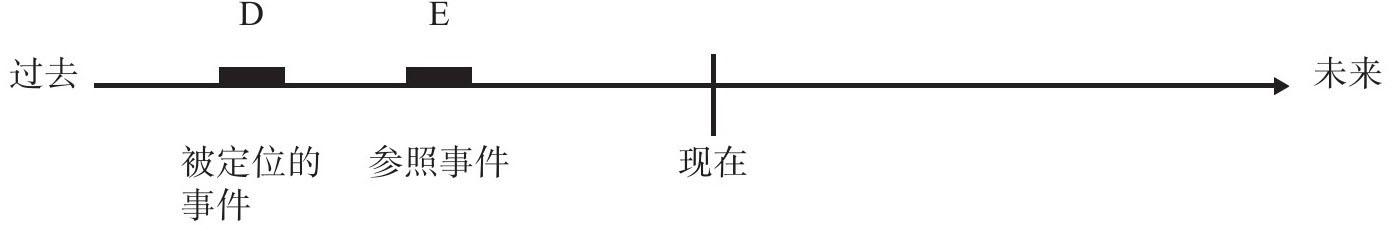

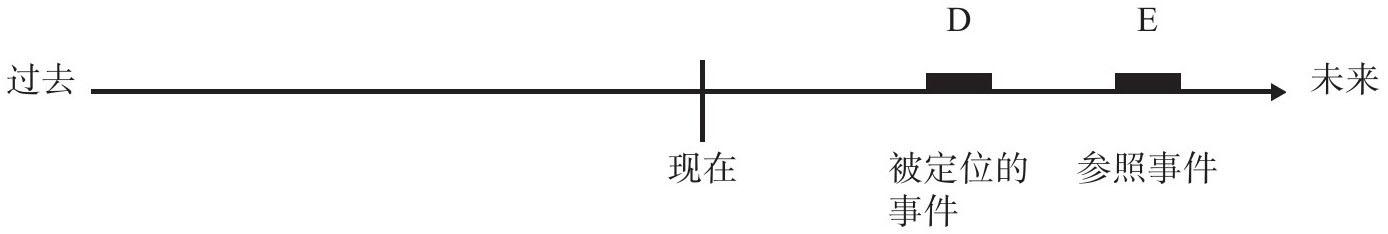

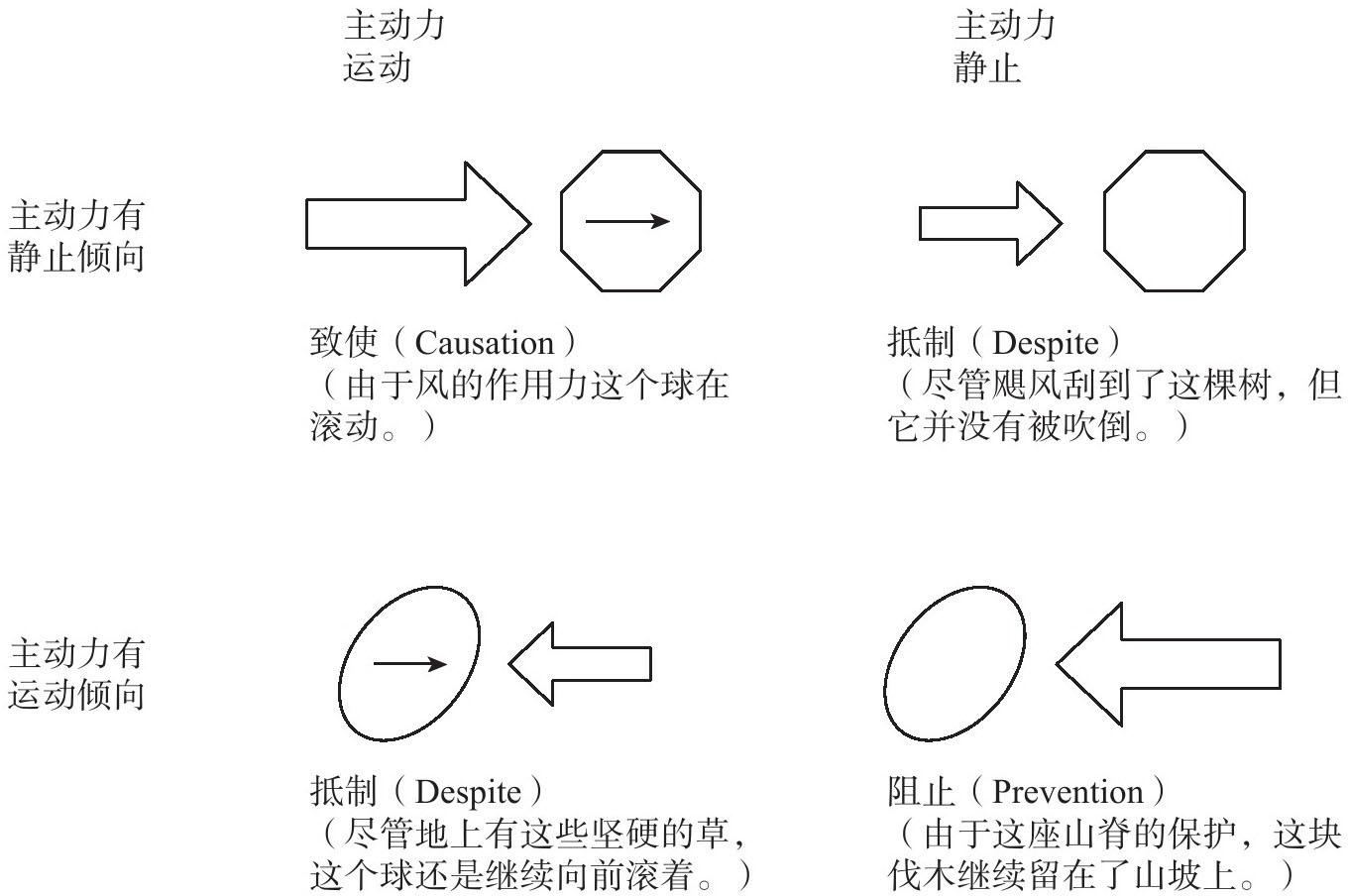

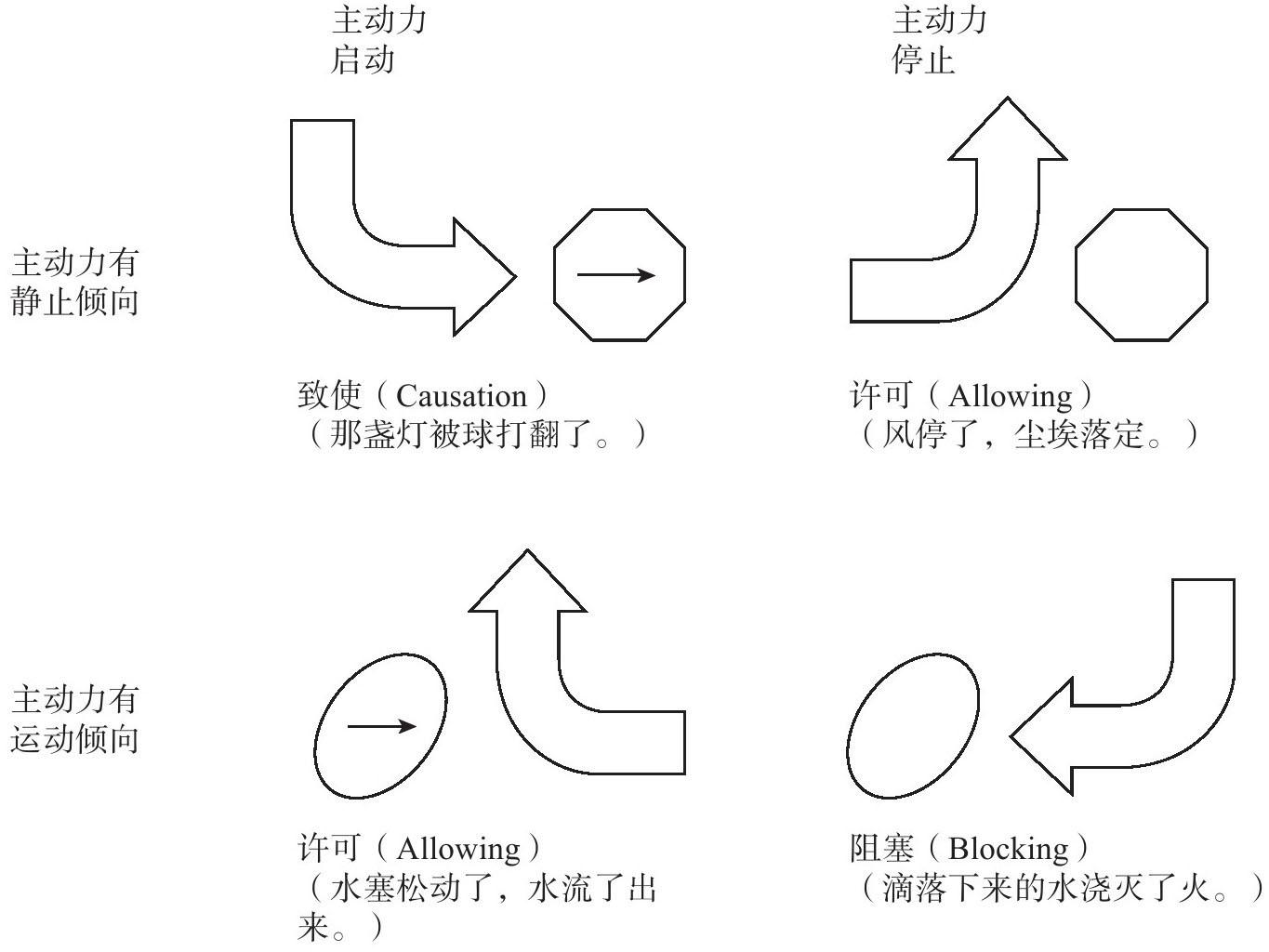

让我们假定内容格构式的含义为“A致使B向C移动”,容器格构式的含义为“A致使C改变状态”(通过致使B向C移动)。换句话说,loading hey onto the wagon(把干草装进马车)是你对干草的所采取的行动,也就是说,致使干草向马车移动;loading the wagon with hay(用干草装马车)是你对马车的所采取的行动,也就是说,致使马车被干草所装满。事实上,它们是同一个事件的两种不同识解方法。这有点儿像图1-1这个经典脸谱-花瓶幻觉图中的格式塔转换,画面中图形和背景在人的知觉场中可以翻转位置。

图1-1 脸谱-花瓶

就那两个干草和马车的句子而言,图形与背景的翻转并不是心智视角所致,而是心智本身所致——它是对“事件到底是什么”的一种诠释。

乍看起来“致使某物去某地”和“通过移动某物到某处导致某地发生变化”之间的区别,与世贸大厦的坍塌究竟包括一起事件还是两起事件之间的区别一样枯燥乏味——是一个纯语义学的学术问题。不过,就语义学与“9·11”事件所涉及的巨资理赔间的利害攸关来说,我们绝不可小觑它的作用。

首先,这种新认识不仅更简单,而且更优雅,当然这并不等于说它就是一个理论正确的先兆,不过它起码预示着这个理论是不容忽视的。当我们把位置格规则重新设想成一个概念的格式塔转换时,它就不再是一个无缘无故剪贴短语的事情了。相反,在这种新认识下,位置格规则可以被分解成两个非常普通而又适用的原则:

● 语义再识解原则(格式塔转换):如果一个动词意指“A致使B向C移动”,那么它同样可以指“A通过将B移向C致使C发生状态改变”。

● 含义与形式贯通原则:把受影响的那个实体表述为直接宾语。

在内容格构式中(将干草装上马车),我们把干草作为直接宾语,因为此事件被识解为对干草的所作所为。在容器格构式中(用干草装马车),我们把马车作为直接宾语,因为事件被识解为对马车的所作所为。句中其他参与者的表达方式由另外一些贯通原则负责处理。一个原则将施事者(投掷干草的人)链接到主要位置。另外一个原则将其他参与者链接到一个格宾语的位置,每个参与者得到了一个适合它们语义的介词。介词into的意思是to in,即“进到某物的里面”;onto代表to on,即“到某物的上面”;with的意思是“改变状态的一种手段”。

尽管我们把原来的一条原则变成了现在的几条原则,但总的来说,它比原来更简单了。因为,正如我们将要看到的,这些规则会在语言的其他不同组合中得到重新利用。而且有了这几条原则,我们就能对原来位置格原则为什么会那样规定作出令人满意的解释了。参与者“马车”必须从介词宾语的位置切换到直接宾语的位置(而不是被剪贴到任何其他已知位置上),因为这个参与者已经被重新识解为“受影响的实体”,作为受影响的实体,无论被改变了位置还是改变了状态,它们在句法中都要被表示为直接宾语。

我向你保证,我们之所以在一本关于人性的书籍里为一个位置格规则而纠结,就是因为它能告诉我们有关人类思维方式的事情。我在引言中曾经提到过这一点:人类的心智具有用截然不同的方式框架同一起事件的能力。在这里,我们看到,这个能力无所不在、如影随形,它们不仅在“入侵伊拉克还是解放伊拉克”、“遏止在妊娠萌芽状态还是杀死一个婴儿”等矫情的辩论中大显威风(人们对那两种可能性都不感到惊奇),即使在那些最简单、最具体、最无伤大雅的日常琐事的识解过程中,比如,把干草装进马车或把面包屑放入火鸡肚子里,它们也不失时机地操控着大局。

对这个位置格构式的考察不仅证明了识解(consturing)和再识解是认知的一个基本能力,它还揭示了构成每种识解的要素以及它们的一些怪癖。前面提到的格式塔转换理论提醒我们,两个位置格构式所表达的意思并不是完全相同的,这与我们最初的看法正好相反。这说明,在这些构式背后,一定存在着某些情境,在这些情境中,一个构式应用得恰到好处,而另一个却相形见绌。事实的确如此。

当有人把干草装上马车(loads hay onto a wagon)时,干草的数量是任意的,它甚至可以只有几钢叉。但是,当有人用干草装马车(loads the wagon with hay)时,它意味着马车被装满了。语言学家称这种微妙的差别为“整体效应”(holism effect),其他位置格动词也存在这个效应问题。用水喷玫瑰(spray the roses with water),意味着所有玫瑰花都被喷上了水,而不只是把水喷到玫瑰上(spraying water onto the roses);用面包屑塞火鸡(stuff the turkey with breadcrumbs)意味着火鸡的肚子被完全填满了面包屑。

这个整体效应并不是强加在位置格规则上的一个任意规定,它是位置格规则发挥作用的自然产物。具体来说,是心智将容器识解为受影响的实体的必然产物,而这种识解方式反过来又揭示了人类心智在构思事情及其变化方式上的一个有趣的特征。整体效应并不仅限于位置格构式,它普遍地适用于直接宾语。举例来说,Moondog drank from the glass of beer(穆恩多格喝过那杯啤酒),句中的the glass是介词from的格宾语,这句话的意思是他只喝了几口;而Moondog drank the glass of beer,句中的the glass是直接宾语,则意味着他喝光了整杯啤酒。同样,即使某人希望爬到半山腰就下来,你也会说He climbed up the mountain(他向山上爬去),但是如果你说He climbed the mountain(他爬过那座山),你的言外之意是说他到过那座山顶。让我们再来看看下面每对句子的区别,它们乍看起来很像同义句:

Peter painted on the door.

彼得在门上刷漆。

Peter painted the door.

彼得刷了门。

Betty put butter on the bun.

贝蒂在小面包上抹黄油。

Betty buttered the bun.

贝蒂把面包抹上了黄油。

Polly removed peel from the apple.

波莉把那个苹果上的皮削掉。

Polly peeled the apple.

波莉削了苹果。

在每对句子中,第二个句子将受影响的实体表述为直接宾语,它的言外之意是,对事物整体实施了行动,而不只是其中的一部分:门被完全粉刷了,小面包被全部抹上了黄油,整个苹果都被削掉了皮。

不过,整体效应的应用范围比这要广泛得多。整体效应并不是直接宾语自身的属性(直接宾语不过是句子的一个位置而已),它是那些倾向于被表述为直接宾语的概念属性,即受影响的那个实体的属性。在上述我们所观察的例子中,那些受到影响的实体恰恰都被表述成了直接宾语,这是因为,当一个句子包含一个因果施事者时,这个施事者通常会得到主语空位的优选权。但当施事者未被提及时,受影响的实体同样也可以做主语,例如,The ball rolled(球滚了),或者The butter melted(黄油融化了)。关键的问题是,当一个受影响的实体被纳入到主语时,它是被作为整体来解读的,就像直接宾语那样。这一点可以从下面3对句子中看得非常清楚:

Bees are swarming in the garden.

蜜蜂云集在那个花园里。

The garden is swarming with bees.

那个花园里飞满了蜜蜂。

Juice dripped from the peach.

桃汁儿从那个桃子里滴下来。

The peach was dripping with juice.

那个桃子正滴着桃汁儿。

Ants crawled over the gingerbread.

蚂蚁爬上了那张姜饼。

The gingerbread was crawling with ants.

那张姜饼上爬满了蚂蚁。

每对句子中的第二个句子所呈现的都是一个充满了本质(stuff)或位元(bit)的实体感官意象,它的饱和程度足以使我们的大脑模糊了意象本身与其本质的界限,并将原本是其本质或位元的行为理解成整个实体的行为:the garden swarms(花园蜂拥)、the peach drips(蜜桃滴汁)以及the gingerbread crawls(姜饼爬蚁)。

但在这些构式中,内容为什么会被作为一个整体来解读呢?这是因为,英语在处理一个“变化实体”(负载的马车、喷水的玫瑰、粉刷的门)时所采用的方式与它在处理“移动实体”(被投掷的草、被喷洒的水、被泼洒的油漆)时所采用的方式是一模一样的。“状态”被设想成处于一个可能状态空间上的位置,“变化”则被等同于在一个状态空间上从一个位置到另一个位置的移动。通过这种方法,位置格构式为我们阐释了隐藏在兔穴底部的第二个发现——隐喻在日常语言中无处不在。许多用于描述移动、位置或物理空间运动障碍的动词和构式也同样可以用于对一种隐喻性的运动、位置或心理空间运动障碍的描写,对此,语言学家雷·杰肯道夫(Ray Jackendoff)曾做过深入的探讨:

Pedro went from first base to second base.

佩德罗从一垒跑到了二垒。

Pedro went from sick to well.

佩德罗病了又好了。

Pedro was at second base.

佩德罗在二垒。

Pedro was sick.

佩德罗病了。

The manager kept Pedro at first base.

主教练让佩德罗留在一垒。

The doctor kept Pedro well.

医生使佩德罗的健康状况保持得不错。

就第一个句子而言,佩德罗的身体确实发生了空间上的移位,但在第二个句中,他的身体可能一直都躺在床上,只是他的健康状况发生了变化(打个比方来说“移动了”)。不仅如此,空间概念似乎也能影响到其他概念,我在前言中就已经提到过,人类在计算事件时,往往把事件看成是由时间-物质所构成的物体,并以计算物体的方式来计算事件。再比如,当人们谈论工资上涨与下浮、体重增加与减少、情绪高涨与低落,或者在坐标纸上绘制点图的时候,他们也会把空间作为这些抽象连续体的模型。至于隐喻的普遍性的发现到底是一场心智革命还是语言史上的平庸琐事,或者介于这两者之间的问题,我们将留到后面的章节中讨论。本章我想为你阐释的是,空间心理学是如何对整体效应和一般意义上的概念心理进行解释的问题。

当心智对一个位置上或者移动中的实体进行概念化的时候,它往往会忽略该物体内部的几何体,而只把它作为一个极其小的点,或者一个难以名状的团。语言学家莱恩·托尔密(Len Talmy)注意到,一个典型的介词,或者其他空间术语为一个图形和一个由某个参照物界定的地点指定了一种关系。一般来说,比起图形,参照物会更大、更突出些,而图形则相对于它进行移动和定位。再好的规则也难免有例外,当碧翠丝·莉莉(Beatrice Lillie)第一次看到这条规则时,她借用玛丽皇后打趣说:“从玛丽皇后到伦敦需要多长时间?”通常情况下,这个参照物会被指定更多的几何细节。它被概念化为有一定数量的延伸维度:一维,比如,一根棍子或绳子;二维,比如,一张纸或胶合板;三维,比如,一张沙发或一个西瓜。此外,它还会被概念化为一个具有与相应维度相连接的轴、组件、腔体以及边界等。

也就是说,被放置的那个图形与被界定的那个位置在语言中得到了不同的处理:前者被当成了一颗内部几何体被忽略不计的微粒,而后者则被图解化了。以英语短语为例:on your hand(在你手上)、under your hand(在你手下)、in your hand(在你手里)。不难看出,每个短语都挑选了手的一个几何面,即上面、下面以及手心里。介词的选择取决于几何体:如果捧起手,弹球就可以在手心里(in your hand),而且它是在手掌的方向上;如果把手掌伸平,或把弹球放在手背上,我们就可以说,弹球在手上(on your hand)。弹球不能在一个人的前臂、胫骨或躯干上,因为这些部位被概念化为一维空间的物质。下面我们来把这种图式的图形处理方法与传统的程式化的处理方法做一下对比。在上面的例子中,我把弹球作为图形,实际上,图形的形状构式可以是任意的:它可以是大理石、火柴棍、纸板火柴或是一只蛾子,它还可以是垂直的、倾斜的或者倒置的,它可以在你的手里、手上或者手下。当然,并不是所有的介词都把图形看成一个团或一个点:举例来说,along(沿着)和across(穿过)等介词就需要图形被延长或拉伸。尽管如此,绝大多数常见介词对被定位的那个图形还是看不大清楚的。

有了上面这些事实的启发,我们对整体效应现象有了更加深刻的理解。在位置格的替换构式中,当容器——比如,load hay into the wagon(把干草装上马车)中的the wagon被提升为直接宾语时,它同时也被重新概念化为一个在状态空间上被移动的实体(从“空”槽移到了“满”槽)。根据这种再识解,它被压缩成一个内部几何体被闭塞的点。我们并不是像在壁龛和隐蔽的洞式空间里一一整理物品那样来装满马车、灌溉花圃、填满火鸡肚子的,相反,在做这些事情的时候,我们是把它们当作随时可以运出、盛开或烹饪的整个实体来处理的。事实上,整体效应这个术语有些用词不当。我们实际探讨的是一种“状态-改变效应”,通常情况下,一个受力物体发生状态改变的最自然的方式就是它的全部腔体或用于接受外力的全部表面被填充物给填满了。但是,假如一个只有部分被填充了的物体也被视为状态发生了变化的话,那么容器格构式也同样可以派上用场。因此,我们可以说一个涂鸦艺术家sprayed a statue with paint(把颜料涂抹在雕像上了),即使他只涂抹了雕像的一小部分,因为一个小斑点就足以让人们觉得那座雕像受损了。

言归正传,现在我来为你解释这个理论是如何解决我最初提到的那个悖论的。那么位置格构式的格式塔转换到底是如何解释一些动词欢迎转换,而另一些看上去并无两样的动词却抵制转换的原因的呢?这个问题的答案就是化学反应,即位置格构式的含义与动词的词义之间所发生的化学反应。举一个简单的例子来说,我们可以throw a cat into the room(把猫扔进房间),但却不能throw the room with a cat(用猫把房间扔满),因为通常情况下,我们不会仅仅因为房间里被扔进些什么东西就认为房间的状态发生了变化。这种化学反应还适用于比这更微妙的情况。一些句法模糊程度不同的动词,例如,pour(倒入)、fill(装满)和load(装载),由于它们描绘的都是“移动某物至某处”的行为,所以往往会让人们觉得它们是一丘之貉。但当我们对每个动作进行仔细观察的时候,我们就会发现,它们之间存在着截然不同的含义模糊性——它们所关注的事件运动侧面不同。

以动词pour(倒入)为例,想一想我们什么时候使用它,to pour或多或少意味着让液体连续不断地向下流淌。它所指定的因果关系是“允许”(letting),而不是“迫使”(forcing),而且它同时还指定了一种运动方式;这些都是使其区别于其他流动液体的含义单位的地方,比如,spray(喷射)、splash(飞溅)以及spew(呕吐)等。由于pour所描述的是运动,因此它可以被用在有关运动的构式中,所以,我们可以说pour water into the glass(把水倒入杯子)。但pour并不关心液体怎样,或者在哪儿停止流动。你可以把水倒入一个玻璃杯、倒在地板上,或从飞机窗口倒出去,让它消散于雾中。没人知道它们的归宿,所以这个动词不符合一个指定了容器状态变化方式的构式的含义要求,因而我们不能说She poured the glass with water(她用水倒进玻璃杯)。

现在我们来看看动词fill(装满)。To fill的意思是致使某物变满(看来fill和full发音相仿并非巧合),它就是关于容器的状态的:未满、未填满。换言之,fill对容器改变状态的方式毫不感兴趣。你可以把水倒进玻璃杯填满它,当然,你也可以用浴缸里排出来的水填满它,另外,下暴雨时把杯子举到窗外也一样能把它填满,或者用晚上水龙头滴漏下来的水滴填满它。这就是为什么说fill是pour的镜像句法的原因:通过指定一个容器的状态变化,它就可以和一个关于状态改变的构式和平相处了,因此我们可以说fill the glass with water(用水装满玻璃杯)。不过,由于它对内容运动的原因或方式漠不关心,因此它无法与一个关于运动的构式相匹配,这就是为什么我们不能说fill water into the glass(把水装满杯子)的原因。

最后,我们再来看动词load(装载)。是什么共同的主线将你和你对干草和马车、子弹和枪、胶卷和相机、行李箱和汽车、软件和计算机等所做的事情联系在一起的呢?这不只是一个东西被安置到某个地点的问题。这个东西必须有合适的大小、形状和内容才能使这个地方能够履行它应该履行的任务——射击、拍照、旅行等诸如此类事情。装相机(load a camera)并不是把干草或子弹放进相机里;把爸爸的手提箱扔进了车厢却把妈妈的箱子扔在了道边,这也不叫装车(loaded the car)。事实上,如果你把胶卷塞进了胶卷盒以外的任何地方,比如,相机镜头盖的后面,或其他什么盒子里面,这就等于你根本没装相机。动词load因此需要同时指定两件事情:一件事情是,一个内容是怎样移动的;另一件是,一个容器是怎样变化的。正因如此,它不知不觉地混进了两种构式:要么内容格构式(装胶卷),要么容器格构式(装相机)。

THE STUFF OF THOUGHT 语言与思想实验室

我们该怎样来验证这个理论呢?一个最直接的方法是设计一个wug测试,首先教会孩子或成人不同种类的、自创的位置格动词,然后再去观察他们是如何使用这些动词的。当受试动词属于一种运动方式时,受试者应该自然地将其用在内容格构式中;当受试动词属于一种状态变化时,受试者应该把它用在容器格构式中。我和格鲁彭做了这个wug测试(确切地说,是moop测试)。在一些实验变体中,mooping指用显而易见的方式移动某物,比如,让一块湿海绵朝着一块湿紫布的方向锯齿形移动。在另外一些实验中,这个动词还指朝着一块布移动这块海绵,但这次涉及的运动方式是难以名状的,而且当海绵接触到那块布的时候,布就变成了绿色或粉色。当那个动词描述锯齿形移动时,儿童和成年人倾向于把事件描述为一个内容格构式,即mooping the spong(移动海绵)。当它描述一个导致颜色变化的运动时,他们更倾向于将其描述为容器格mooping the cloth(移动布)。实验的结果跟我们对这种情况的预测是一致的(即人们根据一个动词所选择事件的侧面来决定它可已插入到哪个构式中)。

总之,在破解儿童是如何推理母语句法这个难题的过程中,我们对孩子们必须学习的那些内容重新进行了概念化:从剪贴短语的操作到情景识解方式的格式塔转换。这一做法揭示出许多人类思想加工过程的基本特征,特征之一:即使面对一个最单调乏味的日常琐事,心智也会调用一组能以多种方式来识解一个事件的竞争框架;特征之二:真实空间中位置变化的框架还可以被隐喻性地应用于概念化状态空间的位置变化;特征之三:当心智想象一个处于某地或去往某地的实体时,它往往会把它融进一个难以名状的团里。

不过,上述这些结论也带来了一些新问题。我们的心智是否已经灵活到足以用任何方式概念化任何事件了呢?如果真是这样的话,那么我们怎么才能做到想入非非、畅所欲言呢?我们对运动和改变的基本认识是否能比仅仅把它们看成是一个处于某地、去往某地或者以某种方式变化的团更复杂些呢?

动词与思想1:内容移动,还是容器状态改变

应该说人类心智的灵活性——它所具有的框架翻转能力、格式塔转换能力,或者事件重新识解能力,是一种令人惊叹不已的天资。不过,也正是因为这一天资才使得我们几乎无法对人们对一个指定情景的思考和谈论的方式作出准确的判断。比如,当我用手杖敲击墙壁的时候,我到底是在墙壁上撞击手杖呢,还是用手杖击打墙壁呢?当哈罗德喜欢上希尔迪,到底是哈罗德自己对希尔迪产生了好感呢,还是希尔迪令他对她刮目相看呢?假如比尔模仿约翰·特拉沃尔塔(John Travolta)在《周末夜狂热》(Saturday Night Fever)中的表演逗得黛比捧腹大笑,那么,黛比到底是被比尔逗笑的呢(像气球被戳破一样),还是自己主动发笑的呢(她有足够的自由意识)?当贝姬在吵闹的房间里和利兹高声谈笑时,贝姬在做什么:影响利兹、创建信息、制造噪声、穿过房间发送消息,还是仅仅以某种方式运动自己的机体呢?即使是最明显的认知区别——谁做了什么,谁让某人对自己做了什么,都会引起人们心理上的跌宕起伏,这种例子举不胜举,比如,曲棍球员高喊“吻我的手肘”;再比如,在《呆头鹅》(Play it Again)中,伍迪·艾伦遭到几个骑摩托车家伙的殴打,事后他对他的朋友说:“我用下巴把那家伙的拳头打得啪啪作响,又用鼻子把另外一个家伙的膝盖一顿猛磕。”

在很多方面,应该说,认知的灵活性是上帝对人类的赐福。但遗憾的是,在探索人类语言工作原理的道路上,它却成了一句可怕的诅咒。语言本应该赋予人们一种谈论“谁对谁做了些什么”的交流方式,但如果面对着同一起事件,两个不同的人却可能会将完全不同的角色分配给了“谁”、“什么”和“对谁”,那我们的语言怎样才能赋予人们这种交际方式呢?这并不是杞人忧天,认知灵活性削弱了格式塔转换理论对儿童动词习得的解释力。为了复原它的威力,我们必须对那个运动和变化的心理学进行更加深入的探索。

问题就在这里。如果人的思想敏捷得足以从多方面解释事件,那么还有什么能阻止一个儿童将to nail解释为“通过在墙表钉东西来遮掩墙体”,或者将to coil解释为“致使一根长物体被一根细线缠绕”吗?假如这个问题的答案是“没有”,那么也就没有什么能够阻止孩子们说Tex nailed the house with shingles(特克斯用木瓦钉房子),或者Serena coiled a pole with a rope(塞丽娜用绳子缠木杆),这样的话,我们又回到了原点。具备了足够的认知灵活性,我们的心智可以将任意一个指定内容移动的动词重新识解为一个指定容器状态变化的动词。在这种万事皆有可能情况下,人们会以任何方式使用任何动词。

当然,我们有理由相信英语母语者对事件的识解方式是相仿的,因为他们对动词使用方式的判断基本上是相同的。但问题是,人们是如何达成这种共识的呢?一定是存在着某些独立的准则,它们告诉孩子们,什么时候可以将一种运动识解为显著的状态变化,什么时候这种状态变化会过于乏味虚假,并必须将它们排除掉。

这就需要我们深入到动词内部去发现更深层面的含义了,这个深层含义也就是人类心智用于判定哪一种认知角色(比如,施事者、运动的物体、变化的事物)应该被用于这类事件的识解那一层含义。

要想揭开这层含义,我们最好从微小的含义单位入手。首先设法归类出那些语义相近并能够同时参与两种位置格构式的动词微类和不能同时参与这两种构式的动词微类,然后设法找出它们藕断丝连的地方。下面是一些可以同时出现在这两种构式中的动词——也就是说,它们不仅允许你说smear grease on the axle(在车轴上涂润滑油),而且还允许你说smear the axle with grease(用润滑油涂车轴)。

brush(刷)、dab(轻拍)、daub(涂抹)、plaster(涂以灰泥)、rub(摩擦)、slather(厚厚地涂)、smear(涂上)、smudge(涂污)、spread(散布)、streak(加条纹于)、swab(擦拭)

下面这些动词是不能同时出现在两种位置格构式的,即它们只允许你说pour water into the glass(把水倒入杯子),但却不允许你说pour the glass with water(用水倒进杯子)。

dribble(流口水)、drip(滴下)、drop(使降低)、dump(倾倒)、funnel(灌进漏斗)、ladle(舀取)、pour(倒)、shake(摇)、siphon(抽取)、slop(溢出)、slosh(搅动)、spill(流出)、spoon(用勺舀)

它们的区别在哪里呢?这两组动词似乎都是把黏性物质弄进或弄在一个容器里面或表面,现在让我们想想隐藏在它们背后的物理学。在第一组动词中,施事者以一种力推动另一种力的方式,将动力同时作用于相应的物质及其表面上(内容)。在第二组动词中,施事者把这份体力劳动留给了地球引力。这就是“致使”(causing)与“允许”(letting)的差别,即直接作用与间接作用的差别,是人们做事情时希望立见成效,还是循序渐进的差别。当然,仅凭“运动”和“变化”,我们的心智还无法对一起事件进行独特的识解。要想做到这一点,它还需要对一些更加细微的概念差别加以关注,例如“迫使”(forcing)与“使能”(enabling)、“致使”(causing)与“允许”(letting)以及“相继”(before-and-after)与“同时”(at-the-same-time)等。

让我们再来看看处于这个语言分水岭对面的另一组动词微类。这类动词(均可以出现在两种替换构式中)究竟有什么共同之处呢?

inject(注射)、shower(抛洒)、spatter(溅)、splash(泼)、splatter(飞溅)、spray(喷射)、sprinkle(洒)、spritz(喷)、squirt(喷湿)

这次我们还是要考虑它们背后的物理学。上述所有动词均把作用力施加给相应的物质(内容),使其迅速进入或停留在相应的表面(容器)。这是另一种因果关系的形式,它们既有别于brush(刷)那组表示挤压(pressing)的动词,又不同于pour(倒)那组授权于地心引力的动词。而且它们与下列这些拒绝进入容器格构式的动词也不同,即你不能说spit the floor with tobacco juice(用烟色唾液吐地)。

emit(排放)、excrete(排泄)、expectorate(咳出)、expel(排出)、exude(渗出)、secrete(分泌)、spew(喷出)、spit(吐出)、vomit(呕吐)

这组令人反胃的动词均表示物质从一个体积中被排出,尽管它们的体积种类、排泄口、排泄物以及排泄方式各不相同。独特的内、外几何既使这些动词有别于其他微类的动词,又将它们紧密地团结起来。

下面还有一组动词。它们是一些表示四处发送微粒的动词,它们可以同时出现在两种位置格构式中。

bestrew(散落)、scatter(散射)、seed(播种)、sow(散布)、spread(传播)、strew(散播)

但是下面这类表示用扣件把某物附着到另一种东西上的动词却不能同时出现在两种替换构式中。

attach(系上)、fasten(扣紧)、glue(粘合)、hook(钩住)、nail(钉)、paste(粘贴)、pin(别住)、staple(钉上)、stick(黏住)、strap(捆住)、tape(捆扎)

下面这组动词表示无视容器的容量限制,强行将一个物质放进容器中,它们可以同时出现在两种构式中。

cram(填满)、crowd(挤满)、jam(挤进)、pack(群集)、stuff(塞满)、wad(填塞)

但表示将一个韧性一维物体绕在一个坚硬物体上的动词微类则不能同时出现在两种构式中。

coil(卷)、spin(旋转)、twirl(转动)、twist(捻)、whirl(回旋)、wind(缠绕)

假如我们对那些可以出现在容器格,但却不能出现在内容格的动词进行仔细观察,比如动词fill,它允许fill the glass with water(用水装满杯子)这种容器格构式,但却不容许fill water into the glass(把水装满进杯子里)这种内容格构式,我们就能发现,它们无一例外地属于一个由几何体、物理现象以及人类意志共同界定的动词微类。下面是我给各位词语爱好者们提供的一个动词微类清单,目的是让大家对这些动词微类有个大致的印象。

致使表层覆盖表面。液体层:deluge(泛滥)、douse(浸泡)、flood(淹没)、inunda(淹没);固体层:bandage(包扎)、blanket(用毯覆盖)、coat(覆盖)、cover(包括)、encrust(结壳)、face(抹盖)、inlay(嵌入)、pad(填补)、pave(铺设)、plate(电镀)、shroud(覆盖)、smother(窒息)、tile(铺以瓦片)。

在某物上添加某物,令其审美上感觉更好或更差。adorn(修饰)、burden(负担)、clutter(凌乱)、deck(装甲板)、dirty(弄脏)、embellish(润色)、emblazon(颂扬)、endow(赋予)、enrich(充实)、festoon(以花彩装饰)、garnish(装饰)、imbue(渗透)、infect(感染)、litter(乱丢)、ornament(装饰)、pollute(污染)、replenish(补充)、season(调味)、soil(侮辱)、stain(玷污)、taint(腐蚀)、trim(修剪)。

使一团不成形的东西和固体或表层同延。液体:drench(湿透)、impregnate(灌输)、infuse(泡)、saturate(饱和)、soak(浸泡)、stain(玷污)、suffuse(弥漫);固体:interlace(交织)、interlard(混杂)、interleave(交错)、intersperse(点缀)、interweave(织进)、lard(润色)、ripple(泛涟漪)、vein(成脉络)。

添加一个阻碍某物运动的物体。液体:block(阻止)、choke(窒息)、clog(阻塞)、dam(筑坝)、plug(塞住)、stop up(堵塞);固体:bind(绑)、chain(束缚)、entangle(纠缠)、lash(扎捆)、lasso(套索)、rope(捆绑)。把一组物体分布在一个表面上。blot(涂污)、bombard(轰炸)、dapple(使有斑纹)、riddle(粗筛)、speckle(点缀)、splotch(使有斑点)、spot(满是斑点)、stud(散布)。

这到底是怎么了?难道过度的如厕训练把英语民族摧残成了一个吹毛求疵的民族了吗?什么样的文明仅仅为了决定一个动词的使用方式竟如此斤斤计较一个物体被弄脏、搅动、泼溅、喷出、塞满或者涂鸦的方式呢?这个问题的答案实际上与性心理发展阶段并无关系,它与人们识解物理事件的心理状态有关。

让我们回想一下,位置格构式的使用取决于它们被看作是哪类属性的动词:一个事物运动的方式、一个表面受影响的方式,或者二者兼顾。这些动词微类告诉我们,几何学和物理学的某个方面在英语使用者头脑中起着极其重要的作用,它们决定着人们对事件的识解方式。

就brush那组动词微类来说,施事者将力同时作用于物质和表面,所以这些动词很自然地被识解为对双方实体都施加了影响,这解释了它们为什么适合两种替换构式。Stuff那组动词体现了一种共同的感受力,其中内容与容器相互挤压,因此这一组动词也能同时出现在两种构式中。而pour那组,由于地心引力隔在了施事者与被弄湿的表面体之间,所以施事者不大可能被识解为对容器直接施加力,因此这些动词只能出现在内容格构式中。Attach那组动词也意味着一种媒介(胶水、钉子等)的存在,它将施事者的行为与它对表面体的影响区分开来,不出所料,这类动词也不适用于容器格构式。

另一类动词则正好相反。它们被用于准确地描述一个东西的表面或一个容器被它物所粘时发生变化的方式:变得更好或更差(adorn、pollute)、不能容忍运动(block、bind)、被渗透(drench、interlace)、被淹没(cover、inundate)。由于这些动词只关心表面体的变化方式,而不关心浸剂和沉积物抵达该表面的方式,因此它们只胜任容器格构式。你可以说drench the shirt with wine(葡萄酒浸透了衬衫),但却不能说drench wine into the shirt(把葡萄酒浸入衬衫)。

为了搞清楚动词参与位置格替换构式这个复杂的问题,我们已经对人类心智在识解一起事件时的独特表现的内因进行了深入探讨。正是在这一深度上,我们发现了人类心智用于组织世俗经验的一个全新的概念层:关于物质、空间、时间和力的概念。这些概念激励我们的心智将那些表面上听起来、闻起来、摸起来似乎毫不相干,但对心智来说却相当重要的事件联系了起来。不仅如此,它们在人类的社会生活中俯拾皆是,一些哲学家甚至把它们看作人类用于组织心智生活的“脚手架”。在第3章中,我将为你们展示这些概念是如何在我们的科学、幻想、道德、法律甚至是幽默中大显身手的。在设法搞清楚儿童语言习得过程中所出现的这个不起眼的现象的过程中,我们不仅意外地发现了这些了不起的认知范畴,而且还中了它的咒语。这个意外的发现坚定了我继续从此类难题入手去探讨人类心智的另外两个主题的信心。

动词与思想2:使其移动,还是使谁拥有它

也许你会觉得,上节中我们借助的框架翻转理论仅仅为了解释pour the glass with water(用水倒入杯中)这么个违背语法的小问题,竟然能扯出这么多思想工具来。不过请注意,这些思想工具并不是位置格构式的专属,它们还可以用来解释英语中的其他构式问题。不仅如此,在对其他构式进行解释的过程中,我们还将发现更多诸如此类的思想工具。

“与格”(dative)构式包含一对语法构式,其中一个与内容格构式相仿,而另一个则包含两个“裸宾语”(naked objects)。

Give a muffin to a moose.

用松饼喂麋鹿。

Give a moose a muffin.

喂麋鹿松饼。

第一种构式被称为“介词与格”(prepositional dative),因为它包含一个介词to;第二种构式被称为“双宾语与格”(ditransitive or double-object dative),因为动词后面跟着两个宾语,而不是一个。传统语法将这两个短语分别称为间接宾语和直接宾语;当代语言学家则通常将它们简单地称为第一宾语和第二宾语。

我们在位置格构式中看到的那4个不可学性悖论的要素,在与格构式中也全都存在。第一,这对构式含义相近。第二,这个替换构式所涉及的动词并不在少数。

Lafleur slid the puck to the goalie.

拉弗勒把冰球传给了守门员。

Lafleur slid the goalie the puck.

拉弗勒传给守门员一个冰球。

Danielle brought the cat to her mother.

丹尼尔把猫带给妈妈。

Danielle brought her mother the cat.

丹尼尔带给妈妈一只猫。

Adam told the story to the baby.

亚当讲故事给婴儿听。

Adam told the baby a story.

亚当给婴儿讲故事。

对于一个聪明的孩子来说,这种构式习得起来相对容易一些,其中的句型也比较容易归纳出来:如果一个动词能够出现在介词与格构式中,那么它也同样可以出现在双宾语与格构式中,反之亦然。

第三,儿童确实是通过习得掌握这种句型的。在儿童的日常用语中,你可以发现许多这种双宾语的话语。这些话不可能是孩子们从父母那里听来后记下来的。

Mommy,fix me my tiger.

妈妈,给修修我的老虎。

Button me the rest.

系上我剩下的扣子。

How come you’re putting me that kind of juice?

你怎么给我倒那种果汁呢?

Mummy, open Hadwen the door.

妈妈,给哈文开门。

我和格鲁彭所做的那个wug测试表明,那些受训学会说norp the pig to the giraffe(用敞篷车把猪送到那只长颈鹿那儿)的受试儿童会对这个结构进行归纳推理,并能说出norp him the horse(用敞篷车把他送到那匹马那儿)。成人也一样在归纳推理与格构式。在20世纪80年代,当to fax(发传真)进入日常会话时,没过多久,人们就开始说Can you fax me the menu(能传真给我那个菜单吗?)人们这种开放精神还表现在他们将e-mail动词化地使用在与格I’ll e-mail him the directions(我会用电子邮件把说明书发给他)上。

第四,悖论就出在这里——归纳在两种与格构式中都遭遇了反例。下面是一些只能用于介词与格的动词。

Goldie drove her minibus to the lake.

戈尔迪开面包车去湖边。

*Goldie drove the lake her minibus.

Arnie lifted the box to him.

阿尼给他举起箱子。

*Arnie lifted him the box.

Zach muttered the news to him.

扎克低声地给他讲那个新闻。

*Zach muttered him the news.

而下面是一些只能用于双宾语与格的动词。

The IRS fined me a thousand dollars.

美国国税局罚了我1000美元。

*The IRS fined a thousand dollars to me.

Friends, Romans, countrymen:Lend me your ears!

朋友们、罗马兄弟们、同胞们:借给我你们的耳朵!

*Friends, Romans, countrymen:Lend your ears to me!

第五,两种与格构式都能参与的动词和只能参与一种的动词所传达的意思似乎是同一种类型的。Slide the puck(滑冰球)和lift the box(举起箱子)是移动东西的方法;tell a story(讲故事)和mutter the news(咕哝新闻)是传播事情的方式。这里,这个悖论还是儿童到底是怎么做到既能归纳又能巧妙地知道什么时候该避开那些例外的,即使那些例外看上去似乎非常武断。

当我们面对位置格这个悖论的时候,我们的解决办法是将那个替换构式想象成一个在“致使运动”和“致使变化”间转换的格式塔。与格构式也不例外,它所涉及的也是一个格式塔转换的问题,只不过这个转换是在“致使运动”和“致使拥有”间进行的。Give a muffin to a moose(用松饼喂麋鹿)的意思是“致使一个松饼移动到一只麋鹿嘴里”,而give a moose a muffin(喂麋鹿松饼)的意思是“致使麋鹿拥有了松饼”。

这似乎又是一次无谓的纠缠,因为通常情况下,致使运动的后果就是致使拥有。有了一个可运动的东西,你就得致使它移动到某人那里,以便那个人能够获得它。当然,即使你拥有的那个东西不能运动,或者连形状都没有,它也可以被想象成隐喻意义上的运动。在这个隐喻中,“所有物”是“东西”、“拥有者”是“位置”、“给予”是“运动”。这样我们就可以说The condo went to Mar(公寓归了马弗),或者Marv kept the condo(马弗保管公寓),即使公寓不可能从空间上移动到任何地方去。

尽管如此,这两种识解在认知上是有差别的,因为并不是所有致使运动的行为都能致使拥有。请考虑一下下面这些同音异义词。

Annette sent a package to the boarder.

安妮特把包裹寄给寄宿生。

Annette sent a package to the border.

安妮特把包裹寄往边境。

就第一个句子来说,你可以使用与格规则说Annette sent the boarder a package(安妮特给寄宿生寄包裹)。但如果第二个句子使用与格规则Annette sent the border a package(安妮特给边境一个包裹),这句话就毫无意义了,因为边境是个没有生命的实体,所以它不可能认领一个包裹或其他什么东西。所属物的概念通常只适用于有生命的实体。这就是为什么一些动词拒绝进入双宾语构式的直接原因。举例来说,*Goldie drove the lake her minibus(戈尔迪驱车来到湖边)这个句子意味着那个湖现在拥有了面包车,但这是讲不通的。

不仅某种“致使运动”与“致使拥有”不兼容,而且有些“致使拥有”与“致使运动”也同样是不兼容的。当我们说Cherie gave Jim a headache(切丽令吉姆头疼),我们的意思是说,切丽致使吉姆拥有头疼,我们可以假定切丽是个令人讨厌的女人,因此,她滑稽可笑的行为使吉姆感到头疼,但没人会认为,头疼长了两条小腿从切丽的脑袋跑到了吉姆的脑袋里。毫无疑问,Cherie gave a headache to Jim(切丽把头疼给了吉姆)听起来会非常不自然,尽管并不是不可以这么说。

即使两个与格构式听起来一样自然,但我们仍然可以感受到它们之间的意思差别。在谈论一垒手时,如果说Pedro threw him the ball, but a bird got in the way(佩德罗把垒球抛给了他,但一只鸟挡住了球的去路),人们就会觉得有点儿怪异。但是如果这么说,Pedro threw the ball to him, but a bird got in the way(佩德罗把垒球抛向他,但被一只鸟挡住了去路)就没有问题了。这是因为,对于许多动词来说,双宾语构式意味着受事者实际拥有那个所属物,而不只是该物体朝着它的位置被送出。出于类似的原因,Senor Jones taught Spanish to the students(琼斯先生给那些学生们讲西班牙语)就等于说琼斯徒劳地教一些一个单词都不记的笨蛋。但如果说Senor Jones taught the students Spanish(琼斯先生教学生们西班牙语)则意味着学生们现在已经了解一些西班牙语了——他们隐喻性地拥有了它。

说到隐喻,许多表示交流的动词都适用于与格构式,比如,Ask me no questions(别问我问题)、I’ll tell you no lies(我不跟你说谎)、Sing me no song, read me no rhyme(不要为我唱歌,不要为我咏诗)。这就好像我们把“思想”看成“东西”、“知道”看成“拥有”、“交流”看成“发送”、“语言”看成“包裹”。这种隐喻有时被称为“导管隐喻”(conduit metaphor),我们可以从一些关于思想、言论和教学的表达式中看到它。举例来说,我们“收集”(gather)想法并“付诸”(put into)言语,如果我们的措辞不是“言之无物”(empty)或“空洞”(hollow)的,我们就可以把这些思想“传递”(get across)给我们的听众,而我们的听众则可以对我们的话语进行“解码”(unpack),并“领会”(extract)其中的“内涵”(content)。

这里,我们又遭遇了位置格构式的另一个难题,而且在解决这个难题的过程中,我们又开启了通往思想机制的另一扇窗户。

致使运动和致使拥有间的格式塔转换(即使能够隐喻性地拓展概念)并不足以区分哪些动词能够进入与格构式,哪些则不能。看来,这个问题也同样中了那个认知灵活性的诅咒:我们的心智有潜力把所有事件都识解成“拥有的改变”,但是我们需要对为什么它对某些动词如此青睐,而对另外一些却置之不理的原因作出解释。为什么一个英语使用者可以throw someone a box(通过把盒子扔给他使他拥有它),但却不能lift him the box(通过给他抬起盒子使他拥有它)?为什么你能tell him the news(告诉他这个消息)却不能mut ter him the news(嘀咕他这个消息)?

之所以出现这个困惑还是因为我们观察问题的立足点离那些真正发挥作用的认知细节太远了。一旦走近些,我们就能够发现一些较细的含义点,而正是它们授权我们的心智只将某些类型(而不是其他类型)的“发送”和“交流”识解为“使拥有”。

给予类动词可以完全符合逻辑地出现在两种与格构式中:

feed(供给)、give(给予)、hand(交给)、lend(借给)、loan(贷款)、pay(支付)、sell(销售)、serve(供应)、trade(交易)

表示迅速地把作用力分配给一个物体,将其沿着弹道发送给一个接受者的动词,就像Lafleur slapped him the puck(拉弗勒猛击他的冰球)中的slap那样,也能同时出现在两种与格构式中:

bash(猛击)、bat(用球棒击球)、bounce(弹跳)、bunt(顶撞)、chuck(轻拍)、flick(轻弹)、fling(猛动)、flip(轻击)、heave(投掷)、hit(打击)、hurl(猛掷)、kick(踢)、lob(抛高球)、pass(传递)、pitch(投)、punt(踢悬空球)、roll(滚动)、shoot(射击)、shove(猛推)、slam(摔)、slap(掌击)、slide(滑动)、sling(投掷)、throw(扔)、tip(翻倒)、toss(辗转)

就像位置格替换构式那样,这里起决定作用的也是物理学。表示对一个物体持续施力以使其保持运动的动词(而不是表示把物体猛弹出去的动词)均不喜欢双宾语构式(问卷调查证实这种差异)。这解释了为什么lifting him the crate(给他举起箱子)听起来有些别扭的原因,这类表示持续施力行为的动词还包括:

carry(搬运)、drag(拖拉)、haul(拖运)、hoist(吊起)、lift(举起)、lower(降下)、lug(拉)、pull(拖)、push(推)、schlep(携带)、tote(手提)、tow(牵引)、tug(用来拉)

即刻发生事件(例如,投掷)与延迟发生事件(例如,拖拉)间的差别在语言中起着十分重要的作用。语言学家把这一普通含义领域,即状态和事件在时间上的分布方式称为“体”(aspect),注意不要与另一个记时概念“时态”相混淆。在第4章探讨时间概念的时候,你会看到“体”的差别在语言和推理的许多领域中都发挥着举足轻重的作用,而不只在我们当前所谈论的与格构式中。

针对交流问题(前面提到的关于ask和mutter的问题),双宾语构式所采取的是两种不同的识解态度。它很乐于接纳那些明确指定信息种类或目的的动词,例如,ask(只适用于一个问题所涉及的信息)、read(只适用于写出来的东西):

ask(询问)、cite(引用)、pose(提出讨论)、preach(说教)、quote(引述)、read(读)、show(说明)、teach(教)、tell(告诉)、write(写)

但那些限定说话方式的动词却遭到双宾语构式的百般阻挠,这类动词包括:

babble(喋喋不休)、bark(厉声道)、bawl(大声宣布)、bellow(吼叫)、bleat(咩咩)、boom(发隆隆声)、bray(叫)、burble(发咕咕声)、cackle(咯咯叫)、call(呼叫)、carol(歌颂)、chant(唱)、chatter(唠叨)、chirp(尖声地说)、cluck(咯咯叫)、coo(唔唔地叫)、croak(用嘶哑的声音说)、croon(低吟)、crow(啼叫)、cry(叫喊)、drawl(慢吞吞地说)、drone(低沉地说)、gabble(七嘴八舌地说)、gibber(胡扯)、groan(呻吟)、growl(咆哮)、grumble(嘟囔)、grunt(咕囔着说)、hiss(发出嘘声)、holler(大喊大叫)、hoot(大声叫嚣)、howl(狂喊着说)、jabber(快而含糊地说)、lilt(用欢快的节奏唱)、lisp(口齿不清地说)、moan(呻吟着说)、mumble(含糊地说)、murmur(私下抱怨)、mutter(咕哝)、purr(满意地说)、rage(发怒)、rasp(粗声粗气地说)、roar(吼叫)、rumble(低沉地说)、scream(尖叫)、screech(尖着声音讲)、shout(喊叫)、shriek(尖声发出)、squeal(高密)、stammer(结巴着说)、stutter(口吃)、thunder(大声喊出)、trill(用颤声说)、trumpet(发出喇叭般的声音)、tsk(啧啧)、twitter(吱吱叫)、wail(哀号着说)、warble(用柔和的声音唱出),wheeze(喘息着说),whimper(呜咽),whine(哀诉)、whisper(耳语)、whistle(吹口哨)、whoop(高声说)、yammer(大声抱怨说)、yap(瞎讲)、yell(大叫)、yelp(叫喊)、yodel(用真假嗓子互换着唱)

这就好比人们对发音方式的专注打破了“交流即发送”的咒语,万般无奈的情况下,我们的心智只好借用物理术语将这些行为识解为“制造噪声”。

与格构式为我们展现的最后一个含义世界是“帮助”(helping)或者“伤害”(hurting)的概念世界。世界上的许多语言中都有一个用于标识“一个受益于一种行为的人”的专门标记,语言学家把这个标记叫作“受益格”(benefactive)。英语中,受益格通常由介词for引导,例如,Gentlemen still open doors for women(先生一直为女士开门),或者She bought a house for her fiancé(她为未婚夫买了一所房子)。一些受益格还能用于与格的交替构式中:你既可以说buy a house for your fiancé(为你未婚夫买房子)也可以说buy your fiancé a house,或者build a house for your fiancé,build your fiancé a house(为你未婚夫建房子)。但只有受益格还不够:Gentlemen open women doors(绅士为女士开门),或者He fixed me my car(他修好了我的车)这类说法就会让人感到不舒服。归根结底,这个问题的罪魁祸首还是双宾语构式的含义问题,即“致使拥有”问题。在这两个听起来怪怪的句子里,不是因为门被绅士打开了,那个妇女就过来占有了这个门,也不是因为汽车被修理了,那个客户才拥有了汽车的主权(汽车原本就是他的)。

通常情况下,一个受益格只有在受益者真正受益(收到某种东西)的情况下才能进入双宾语构式,即使这样的情况,也只有部分类型的动词才能进入。其中一类是表示“为了使某人拥有某物而做某事”的动词,例如,Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz(哦,天啊,你不能给我买一辆奔驰啊)。这类动词还包括earn(赚得)、find(发现)、get(获得)、grab(攫取)、or der(订购)、steal(偷窃)和win(赢得)。另一类动词表示“出于给予他人的目的而创造某事”,例如,Bake me a cake as fast as you can(尽快给我烤一块蛋糕)。这类词还包括:build(建造)、cook(烹饪)、knit(编织)、make(制造)和sew(缝合)。

那么与受益格对立的是什么呢?当然是受害格(malefactive)了——一个因为某种行为的影响而处于逆境的倒霉蛋。英语有时用介词on来引导受害格,例如,They played a trick on us(他们对我们耍阴谋)和My horse died on me(我的马弃我而去)。英语中也有一类能进入双宾语构式的受害格动词,这个动词微类所表达的意思是“致使或意欲使某人不能拥有某物”。

They fined her twenty-five cents.

他们罚了她25美分。

That remark just cost you your job.

那个言论让你搭上了工作。

And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.

原谅我们自己所犯的错,就像我们原谅了别人对我们所犯的错那样。

You bet your life!

你竟然用生命打赌!

They took all the trees and put them in a tree museum, and charged all the people a dollar and a half just to see’em.

他们砍掉所有的树,放在树木展览馆里,然后向每个人收取1.5美元的观赏费。

此外,这类动词还包括begrudge(嫉妒)、deny(否认)、envy(妒忌)、spare(饶恕)和save(挽救)。由于这些动词不含有“致使运动”的意思,因此,毫不奇怪,它们中的大多数都适合介词与格构式——你既不能说They fined twenty-five cents from her(他们从她那儿罚了25美分),也不能说on her(在她身上)或of her(从她那里)。

然而,双宾语构式并非不假思索地将所有纯粹的受益格和受害格都禁足于门外。在有些情况下,即使某人得到了帮助,或是受到了伤害,但他并没有什么改变,这时双宾语构式就又派上了用场。这种情况最典型的例子就是give和do所构成的习语。

Hymie, give me a hand!

海米,帮我个忙!

Give me a kiss, just one sweet kiss.

给我一个吻,就一个香吻。

Can you do me a favor?

你能帮我个忙吗?

Someone should give him a good swift kick.

真该有人猛踢他一脚。

另一类例子涉及的是一些象征性的奉献行为。

If you want my hand in marriage,first you’ll have to kill me a dragon.

想让我跟你结婚,你得先为我宰一条龙。

Cry me a river!

为我泪流成河吧!

God said to Abraham,"Kill me a son."

上帝对亚伯拉罕说:“为我杀了你的一个儿子吧。”

非标准美语中还有另一类常见的“自助式构式”(help-yourself construction)。

Why don't you take yourself a cab and go jump in the lake?

你为什么不打个车赶紧滚开?

Five more minutes, he’d have chewed himself a hole through the fence.

5分多钟过后,他终于绕过了我的卡车。

Have yourself a merry little Christmas.

你自己好好过个快乐的圣诞。

I stepped outside to smoke myself a J.

我走到外面去抽烟,让自己振作起来。

Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.

看在上帝的份上,看起来我们给自己弄了个大车队。

不过我最喜欢的还是那个造新词的祈使反驳,一种流行于英国文艺复兴时期的习语,意为“别以为你对我大包大揽或指手画脚的就是在帮我”。

What is this?

“Proud”—and“I thank you”—and“I thank you not”—And yet“not proud”?

Mistress minion you, Thank me no thankings, nor proud me no prouds.

—Shakespeare, Romeo and Juliet, act III, scene 5

这算什么?

是“自豪”——“感谢”——“不谢”——还是“惭愧”呢?

亲爱的夫人,谢我却没有一点谢意,为我自豪却没有丝毫的自豪感。

——莎士比亚,《罗密欧与朱丽叶》第三幕,第5场

“I heartily wish I could, but—”

“Nay, but me no buts—I have set my heart upon it.”

—Sir Walter Scott, The Antiquary

“我由衷地希望我能,但是——”

“不,但对我来说没有但是——我意已决。”

——沃尔特·斯科特爵士,《古董商人》

Advance and take thy prize, the diamond;but he answered, Diamond me no

diamonds!For God's love, a little air!Prize me no prizes, for my prize is death!—Tennyson, Lancelot and Elaine

快去啊,去领取你的奖赏,那块钻石;但他却回答说,给我钻石却不是钻石,看在上帝的份上,冷静点吧!奖赏我却不是奖赏,因为我的奖赏只有战死沙场!

——坦尼森,《蓝斯洛和爱莱霓》

尽管这些说法听起来有点儿装腔作势,但这类习语在报纸和互联网上始终可见。下面是我搜集的一些例子:UT me no UTs(出自一篇短文的标题,抗议用两个字母的缩写形式代替地区邮政地址,比如,把Utah缩写成UT)、Comment me no comments(评价我却没有评语)、Blog me no blogs(让我看博客却不是博客),甚至Jeff Malone me no Jeff Malones,这来源于一个篮球记者反对马龙是全明星材料的说法的报道。

为什么英语这种语言——事实上是很多语言,对“给予”和“收益”、“否认”和“伤害”使用相同的构式呢?这个问题可以由另一种语法隐喻来解释——“殷实就是拥有财产”“帮助就是给予”。占有者和受益者在双宾语构式中的模糊性所揭示的只是这类隐喻关于“帮助-即是-给予”那部分,事实上,它还有另外一个更加基础的部分,即“殷实-即是-拥有”,这部分隐喻在动词have所构成的习语中非常常见。举例来说,我们谈论having good fortune(有好运气)、having it made(有成功把握)、having a good time(玩得高兴)、having a hall(有一个大厅)、having it all(拥有一切)、having your teeth fixed(修牙)、having something for dinner(晚餐吃东西)、having someone for dinner(有人来吃晚饭)、having someone(拥有某人——在性方面)以及having someone where you want him(随叫随到)。与格构式向我们再次展示了人类大脑以落地有声的具体方式表征抽象概念的这一事实(至少在大脑与语言接口处是这样的):殷实被表征为拥有财产;了解某事被表征为掌握了它;拥有某种东西被表征为让它靠近你。

动词与思想3:及物动词,还是不及物动词

在对第3种构式进行剖析的过程中,我们将发现另一个重要的基本概念组件。正如你所了解的那样,英语中的许多动词都能以不及物和及物的双重身份出现在句法构式中,尽管它们要与主语的不同角色互相配合。

The egg boiled.

鸡蛋煮熟了。

Bobbie boiled the egg.

博比煮了鸡蛋。

The ball bounced.

球弹起来了。

Tiny bounced the ball.

泰尼拍球。

The soldiers marched across the field.

士兵穿过战场。

Washington marched the soldiers across the field.

华盛顿率领士兵穿过战场。

这种形式叫作“使役替换构式”(causative alternation),因为在及物形式中,主语致使宾语去做它原本在不及物构式中所做的事情,例如boil(煮沸)、bounce(弹跳)、march(行军)等。不仅如此,这种构式似乎与前面那两种构式一样不可学。

同样是一个极具诱惑力的句法模式。至少200个英语动词活跃于使役和不及物形式之间,其中包括bend(弯曲)、drop(下降)、dry(变干)、float(浮动)、melt(融化)和rip(裂开)等。

同样是归纳的依据。下面是一些儿童的语法错误,这些错误表明儿童不仅能够习得使役构式,而且能将其应用于新动词。

Go me to the bathroom before you go to bed.

上床睡觉之前带我去厕所。

And the doggie had a head.And somebody fell it off.

这个小狗本来有头,被人给弄掉了。

Be a hand up your nose.

把一只手举到鼻子。

Don't giggle me!

别把我弄得咯咯笑!

He's going to die you, David.The tiger will come and eat David and then he will be died and I won't have a little brother anymore.

他要咬死你,大卫,那只老虎要过来吃大卫,然后他就死了,我就再也没有小弟弟了。

我们在wug测试中还能观察到孩子们是如何进行归纳的。我和格鲁彭首先告诉受试儿童pilk的意思是“做倒立”,孩子们学会了之后,当他们看到一个玩具熊把一只小猪倒立起来时,他们就会说bear pilked him(小熊倒立他)。成人也同样进行归纳:苹果电脑操作系统告诉其用户Allow power button to sleep the computer(允许电源开关让电脑休眠),意思是允许电源开关进入“睡眠”模式;hover the mouse over the box(令鼠标悬停在框处),意思是令光标悬停。

同样有例外。一些不及物动词抵制因果施事者进入句型。

The baby is crying.

婴儿在哭。

*The thunder is crying the baby.

*雷声哭婴儿。

The frogs perished.

青蛙死了。

*Olga perished the frogs.

*奥尔加弄死了青蛙。

My son came home early.

我儿子回家得早。

*I came my son home early.

*我回我儿子家早。

还有一些及物动词抵制把因果施事者排除。

We’ve created a monster!

我们创造了一个怪兽!

*A monster has created!

*一个怪兽创造了!

She thumped the log.

她猛击那块木头。

*The log thumped.

*木头猛击。

He wrecked the car.

他毁坏了汽车。

*The car wrecked.

*汽车毁坏了。

同样具有明显的任意性。仅举两个例子来说明这点:你可以说march sol diers home(让士兵行军回家),但不能come them home(来他们家)。而当你煮龙虾时,你可以说the lobster boiled(龙虾煮熟了),但当你做煎蛋时,你却不能说the omelet made(炒蛋做了)。

同样框架翻转。使役构式背后的格式塔转换没有位置格构式和与格构式那么神秘,因为使役的两个构式显然不是相同的含义。The cookie crumbled(曲奇碎了),意味着发生了某事;She crumbled the cookie(她弄碎了曲奇),意味着某人致使某事发生。然而,使役构式中的概念转换远不只把一个因果施事者拼接到一部心智影片的片头那么简单。当你分别使用make或cause时,比如,She made the cookie crumble(她把曲奇弄碎了)或She caused the cookie to crumble(曲奇是她弄碎的),情况就是那样的。这么说吧,为了让一个使役构式得以应用,你要么得赤手空拳地制造一起因果关系事件,要么就让它像一只台球噼噼啪啪地撞在另一只球上那么直截了当地发生。你完全可以说She made the cookie crumble by leaving it outside in the cold(因为她把曲奇落在天寒地冻的屋外了,所以曲奇都碎了),但是如果你说She crumbled the cookie by leaving it outside in the cold(她把曲奇落在天寒地冻的屋外,她把曲奇弄碎了)就不太合适了。同样,你可以说Darren caused the window to break by startling the carpenter, who was installing it(因为达伦吓到了正在安装玻璃的木匠,所以玻璃打碎了),但在这种场景下,如果说Darren broke the window(达伦打碎了玻璃)就有悖常理了。你可以说Fred caused the glass to melt on Sunday by heating it on Saturday(因为弗雷德周六对这块玻璃进行加热,所以周日它就熔解了),但Fred melted the glass on Sunday by heating it on Saturday(弗雷德周六对这块玻璃进行加热,周日他把玻璃熔解了)听起来就有些怪异了。

使役构式倾向于事件的结果与施事者所希望的结果的一致性。假如我们那个弄碎曲奇的女士希望曲奇碎掉,但由于她的关节病太重,她没办法靠自己的力量弄碎它们,她知道如果把曲奇冷藏几分钟它们自己就能粉碎,这种情况下,我们就不能把她的行为描写成crumbling the cookies(把曲奇弄碎)了。如果事件的结果并不是一个行为的最终目标,使役构式则不能使用。尽管to butter的意思是“致使黄油涂到……上面去”,但当国王首先把黄油涂在高贵的黄油刀上,然后再把刀上的黄油涂在皇室的面包片上时,我们却不说The King buttered his knife(国王把黄油涂到餐刀上),这是因为把黄油涂在刀上并不是最终目标,而是达到这一目标的手段。

就其自身而言,这种直接效应会削弱我们谈论因果关系的能力。直接因果关系是一种幻觉上的东西,在倍数足够大的万能显微镜下面,它会从视线中消失。当我要削一个苹果时,我得首先作出决定,然后将这一神经冲动传输到我的胳膊和手上,进而使肌肉收缩,以此来支配手指运动。然后,手再支配刀,刀再接触苹果表面,使苹果表皮破裂。尽管这一系列行为有些迂回,但我们对整个这个事件链有着清晰的感知,比起让一个仆人来削苹果,这个过程要直接得多。在描述一个事件时,我们必须首先选择一个粒度,即一个内部子事件被忽略不计的事件单位。对于一起由人发起的物理事件来说,由于肌肉收缩以及每一起先于后果的物理事件都处于该粒度的内部,因此你可以用拳头或者一脚踢出球“打碎玻璃”。但当这个因果链涉及另外一个人类施事者时,比如一个不小心的玻璃安装工,这个链接就超出了那个粒度,因此那个主要的行为就不再被看成是使役动词所要求的直接方式后果了。

心理学家菲利普·沃尔夫通过一系列实验证实,当人们使用使役动词时,他们会把由直接后果引起的、有预谋的以及没有介入其他施事者的事件挑选出来。例如人们判定:一个女人,只有在调整变光器开关时,而不是在打开烤面包机时,她才能dimmed the lights(把灯调暗);一个男人,只有在摇动旗竿时,而不是在风天举旗时,他才能waved the flag(挥舞旗子);一个男孩,只有在戳气球时,而不是让气球碰到天棚上的热灯泡时,他才能popped a balloon(弄爆气球)。

心智世界观的粒度是可以调整的。从高处俯瞰,尽管福特的生产行为与一辆从装配线上下来的T型发动机小汽车之间的因果链上存在着许多介入链接,但我们仍然可以说“亨利·福特制造汽车”或“布什入侵伊拉克”。贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)的《来自一个读史书的劳动者的问题》(Questions from a Worker Who Reads)的灵感正是来自于概念语义的这一特性。

Who built Thebes of the seven gates?

是谁建造了7座城门的底比斯?

In the books you will find the names of kings.

在这本书里你将看到那些国王们的名字。

Did the kings haul up the lumps of rock?……

是那些国王把岩石瓦块搬上去的吗?

The young Alexander conquered India.

年轻的亚历山大征服了印度。

Was he alone?

就他一个人吗?

Caesar beat the Gauls.

恺撒打败了高卢人。

Did he not have even a cook with him?

他该不会连个烧饭的都没带吧?

不难看出,在上面的例子中,还是那个直接效应在起作用,不同的是,这里,它是在一个新的粒度中发挥着自己的作用。当我们透过那个只能观察到位高权重的领导人行为的历史广角镜头聚焦事件的时候,使役动词会将那个与后果直接相连的因果链切断。因此,我们不会说“新保守派的知识分子们入侵伊拉克”,尽管是在他们的影响下布什才作出的决定;我们也不会说“本·拉登入侵了伊拉克”,尽管如果没有“9·11”事件的借口,布什也不会理直气壮地吹响进攻的号角。当然,我们也不会说“不明蝴蝶选票真相的佛罗里达选民们入侵了伊拉克”。

说话者预期他的听众能够分享他头脑中的那个粒度,但如果他们不能,那么交流就失败了。举例来说,笛鸻是一种可爱的小水鸟,它们系着个小领结,整天在科德角海滩上飞来飞去,仿佛一群装着发条的小玩偶。笛鸻属于濒危物种(尽管它们似乎无处不在),为此,当地政府对它们的筑巢地采取了保护措施。尽管我对上述情况有所了解,但当我第一次看到《普罗温斯敦旗帜》(Provincetown Banner)上的那个标题PLOVERS CLOSE PARKING LOT(笛鸻关闭停车场)时,我半天没回过神来。当时我的脑海中一直闪现着这样一幅画,一群一字排开的小水鸟飞过停车场的入口,致使交通瘫痪。我当时心想,这应该是我所见过的最愚蠢的事情了,但当我在下一页看到了另一条新闻DOG FECES CLOSES BEACHES(狗粪关闭了海滨)时,才恍然大悟。

使役构式符合自由意志论。大多数表示人类行为的动词都不能参与使役构式,即使那些行为在某种意义上是受先前事件驱使的。你不能说,比尔凭着他对特拉沃尔塔的印象“弄笑了”(laughed)黛比;你也不能说,由于朱迪和强尼一起离开了聚会随后又带着他的戒指回来了,所以朱迪“弄哭了”(cried)莱斯利;你同样不能说,由于那个乐队指挥给唐·科莱昂提供了一个无法拒绝的机会,所以他和他“签了”(signed)那个合同。这与这些行动本身被看成是自愿的(例如,签署合同)还是非自愿的(例如,笑和哭)无关。由于人类行为被概念化为施事者内心所拥有的某种隐藏原因,因此,局外人是无法直接致使其发生的。

“人类行为源于内部品质或冲动”这个隐喻是通过物理事件动词表现出来的。有两种物理事件动词可以随时参与到使役构式替换中。一类是表示运动或体态方式的动词,即摇滚乐式的动词,这类动词包括:

bounce(反弹)、dangle(摇摆)、drift(漂移)、drop(下降)、float(浮)、fly(飞)、glide(滑移)、hang(垂下)、lean(倾斜)、move(移动)、perch(栖息)、rest(休息)、revolve(旋转)、rock(摇滚)、roll(滚动)、rotate(旋转)、sit(坐)、skid(打滑)、slide(滑)、spin(自旋)、stand(站立)、swing(摇摆)、turn(翻转)、twist(扭曲)、whirl(旋转)、wind(缠绕)

另一类是表示状态变化的动词,例如,弯曲与折断、生长与收缩,或者硬化与软化等,这类动词还包括:

age(变老)、bend(弯曲)、blur(模糊)、break(断裂)、burn(烧毁)、char(烧焦)、chill(冷藏)、chip(削)、collapse(崩溃)、condense(浓缩)、contract(收缩)、corrode(腐蚀)、crack(裂纹)、crash(崩溃)、crease(弄皱)、crinkle(起皱)、crumble(粉碎)、crush(压碎)、decrease(减少)、deflate(缩小)、defrost(解冻)、degrade(降低)、diminish(减少)、dissolve(溶解)、distend(膨胀)、divide(分裂)、double(加倍)、drain(耗尽)、enlarge(放大)、expand(扩大)、explode(爆炸)、fade(褪色)、fill(填满)、flood(淹没)、fold(褶皱)、fracture(断裂)、fray(磨损)、freeze(冻结)、fuse(融合)、grow(成长)、halt(停止)、heal(治愈)、heat(加热)、ignite(点燃)、improve(提高)、increase(增加)、inflate(膨胀)、light(点亮)、melt(融化)、multiply(繁殖)、pop(流行)、reproduce(再生)、rip(撕裂)、rumple(弄得乱七八糟)、rupture(破裂)、scorch(烧焦)、shatter(粉碎)、shrink(萎缩)、shrivel(萎缩)、singe(烧焦)、sink(下沉)、smash(粉碎)、snap(拉断)、soak(吸入)、splay(张开)、splinter(分裂)、split(劈开)、sprout(发芽)、steep(充满)、stretch(拉伸)、tear(撕掉)、thaw(溶解)、tilt(翘起)、topple(倒塌)、warp(扭曲)、wrinkle(起皱)

但这类动词中大多数描写一个物体发射出某种东西的词却抵制使役构式,例如,光束、声音或某种物质。因此,在使役句中,你不能说glow a light(洋溢一道光)、whine a saw(牢骚一句格言)、bubble a sauce(冒泡一种酱),或者其他意为发射的动词。

blaze(发光)、flame(泛红)、flare(闪耀)、glare(眩光)、gleam(闪烁)、glisten(闪亮)、glitter(闪光)、glow(发热)、shimmer(闪烁)、shine(闪耀)、sparkle(闪耀)、twinkle(闪烁)

blare(发出嘟嘟声)、boom(发隆隆声)、buzz(发嗡嗡声)、chatter(喋喋不休)、chime(发出和谐声)、creak(发咯吱咯吱响)、fizz(发嘶嘶声)、gurgle(咯咯声)、hiss(发出嘘声)、howl(狂喊着说)、hum(哼出)、peal(大声发出)、purr(发咕噜声)、splutter(气急败坏地说)、squawk(诉苦)、swoosh(嗖地发射)、thrum(弹)、vroom(发呜呜声)、whine(哀诉)、whump(拟声)、zing(发尖啸声)