重新定义团队 谷歌如何工作

Table of Contents

媒体与名人推荐

自 序

前 言

第一章 成为一名创始人

第二章 “文化可以把战略当早餐一样吃掉”

第三章 只聘用比你更优秀的人

第四章 搜寻最优人才

第五章 不要相信你的直觉

第六章 打造最幸福的公司

第七章 为什么每个人都讨厌绩效管理

第八章 管理团队的两端——最优员工和最差员工

第九章 打造学习型组织

第十章 不公平薪酬

第十一章 世上最好的东西是免费的

第十二章 助推

第十三章 谷歌的教训

第十四章 从明天起你可以做些什么

后 记

致 谢

注 释

图书在版编目(CIP) 数据

著 者:(美)博克

策划推广:中信出版社(China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

版本:电子书

版次:2015年12月第1版

字数:351千字

广告经营许可证号:京朝工商广字第8087号

中信出版社官网:http://www.publish.citic.com/

官方微博:http://weibo.com/citicpub

更多好书,尽在中信飞书 App:http://m.feishu8.com(中信电子书直销平台)

目录

重新定义团队:谷歌如何工作

(美)博克著

宋伟译

中信出版社

媒体与名人推荐

《重新定义团队》引人入胜地刻画了一家必将继续改变世界的创新公司的真实面貌。

——《科克斯评论》

作者风趣地将谷歌的发展史融入有关管理理论、心理学、行为经济学的探讨,写就了这本深入人心的好书。

——《出版人周刊》

不负众望,《重新定义团队》揭示了谷歌不走寻常路的工作法则,这是本为所有寻求最佳工作环境的职场人士所写的书。

——《福布斯》

《重新定义团队》观点不凡,令人实在惊喜,如果你在科技行业谋生,如果你是苦苦搜寻创新思考模式的创业者,那么你值得拥有这本书。

——X大奖创始人、奇点大学执行主席彼得·戴曼迪斯

作为一个时常打破常规的公司,谷歌在文化、人才和领导力上有如此高效而独特的工作法并不令人惊讶。《重新定义团队》直接拆穿传统人力资源管理手段的落后,证明今天的社会当有全新的人才管理方法。

——世界顶级创意公司IDeo首席执行官蒂姆·布朗

博克思路清晰,擅长用数据说话,他揭示了新式管理原则如何能够从根本上改变各行各业。

——百事可乐公司董事长兼首席执行官卢英德

《重新定义团队》是我阅读过的最好的讲组织文化的书,它手把手教你如何创造高效能文化,解放员工,赋权他们做最重要的事情。

——多媒体金融服务公司Motley Fool创始人兼首席执行官汤姆·加德纳

《重新定义团队》自有一套强有力的工作哲学,条理清晰,实操价值高,我们需要让它在商业世界里刮起一阵强劲的旋风。

——《权力》作者杰弗瑞·菲佛

拉斯洛·博克写了一本伟大的书,他揭秘了企业如何才能源源不断地培养人才。他展现给我们一家给予员工高自由度,同时梦想明确的公司的价值。他也推倒了你所在公司里所有有关聘用、培训、评价和补偿人才的所有旧做法。

——《驱动力》《全新销售》作者丹尼尔·平克

《重新定义团队》太棒了,几个星期以来我一直在读它,因为我想认真地做下读书笔记。我要与我的团队成员分享这本书的智慧,我相信其他公司创始人也会这么做的。

——《安静:内向性格的竞争力》作者苏珊·凯恩

《重新定义团队》提供了一套改变未来的工作法则,大胆、振奋人心又切实可行。不管是管理层还是普通员工,都应该读一读。

——《沃顿商学院最受欢迎的成功课》作者亚当·格兰特

拉斯洛·博克不仅揭开了谷歌创造高自由、高效能工作场所的秘密,还为如何在数字时代释放人才潜力构建了重要指南。智慧、幽默、实用,《重新定义团队》值得所有想要激发员工最大潜能,帮助员工成为职场上最好的自己的领导者一读。

——《成为乘法领导者》作者莉兹·怀斯曼

拉斯洛·博克的书把我们带到了地球上最聪明公司的工作后台,让我们看到鼓励创造力的企业文化的价值。领导者、创业者、高管、学生及所有想要理解如何建立充满凝聚力、高效、成功的工作场所的人都应该读这本书。

——《一万小时天才理论》作者丹尼尔·科伊尔

管理者应如何激发团队追求成功?《重新定义团队》就这一问题给出了真知灼见,它将会成为书架上管理类图书中的经典。

——《领导梯队》作者、企业首席执行官顾问拉姆·查兰

自 序

我在1987年夏天拿到了人生第一笔薪水,当时我14岁。升入9年级之前的那一年,我和最好的朋友詹森·科里受所在高中之邀参加了夏季学校辩论班。第二年,我们就成为辩论班的老师。那一次我们每人赚了420美元。

此后的28年里,我的个人经历乱七八糟,说成是咨询师的噩梦再恰当不过:我先后在熟食店、餐馆和图书馆工作过。在加利福尼亚辅导过高中学生,在日本教过小学生英语。我先是在大学的泳池里当救生员,后来又在电视节目里演同样的角色——《海滩游侠》(Baywatch)中一段闪回镜头里扮演20世纪60年代的一名救生员,作为这部老剧的备用镜头,当了一次群众演员。我帮助建立过一个帮助问题青年的非营利机构,还在一家制造施工机械的生产厂工作过。我无意中开始了一份负责高管薪酬福利的工作,竭尽了一个24岁年轻人全部的智慧,认定人力资源是一个没有未来的领域,于是毅然去读了一个MBA(工商管理硕士)学位。两年后,我加入了管理咨询公司麦肯锡,尽可能不去沾与人相关的问题。从互联网兴起到2000年初的这段时间里,我成为科技公司的顾问,为他们提供咨询建议,以提高公司销售额、增加客户群、改善组织架构。互联网泡沫破碎之后,我又在削减成本、提高运营效率和开拓新业务等方面为科技公司提供咨询服务。

但是时至2003年,我倍感沮丧。

我感到沮丧,因为即便最好的商业企划,如果没有人买账,也难逃被废弃的命运。我感到沮丧,因为领导者总是嘴上说着以人为本,但对待员工却弃之如敝屣。(我在第一个项目上的最糟糕经历:我向项目经理请教职业建议,他对我说:“你们都像是箭袋里的箭。每个人都一样。”)

我当过蓝领,也做过白领;拿过微薄的工资,也有过六位数的收入;与高中没有毕业的人和世界一流名校的博士生都有过共事的经历(也有被他们管理的经历)。我曾做过倾力改变世界的工作,也做过一心只为老板赚钱的工作。我只是想不通,不管我走到哪里,雇员都难以得到善待。人的一生用在工作上的时间是最多的。[1]工作的经历——甚至为最好的一些雇主工作——令人动力尽失、丢掉本性,这样是不对的。

我认定自己有两条路可以走。第一条路是对我的团队好一些,提升他们的产出,寄希望于随着时间推移,其他人会效仿我。另一条路是寻求方法影响所有公司的待人方式。我选择了后者,因为我认为这样做有机会影响到更多的人,因此决定找一份人力资源的工作。咨询行业里的同事都认为我会毁掉自己的职业生涯,但我是经过深思熟虑才做出这个决定的。当时,麦肯锡人才库里有5000多人,这些人几乎都是其他公司的咨询人员或是负责帮公司招贤纳才的人。我分析自己接受过的培训和工作经历可以在人力资源人才库中独树一帜,能够使我在用人方面有所创新。或许,只是或许,这样做可以使我走上职业提升的快车道,不必等上二三十年才爬上公司高层。或许我能够更快地走上一个可以影响更多人的岗位。

我希望能在学到更多人力资源知识的地方工作,而当时百事和通用电气是人力资源做得最好的两家公司。我给这两家公司的8位人力资源主管打了电话,但只有通用电气的安妮·阿巴雅给我回了电话。安妮来自夏威夷,能说流利的日语,总能挤出时间来帮助别人。她对我的工作经历非常感兴趣,于是把我介绍给通用电气的其他人。

6周之后,我被录用了。此时我成为通用电气金融部商业设备融资处分管薪酬福利的副总裁。尽管朋友看了我的名片,都认为我疯了,但我当时却兴奋不已。我的第一任上司迈克尔·埃文斯给了我充分的自由去探索公司的情况,还帮助我理解通用电气的人才战略。

1981~2001年任通用电气董事长、首席执行官的杰克·韦尔奇非常重视人的作用。韦尔奇有一半的时间都用在处理与人相关的问题上,[2]他与手下的人力资源主管比尔·康纳迪共同建立了广受赞誉的员工管理体系,严格按照绩效表现对员工进行排名,每12个月至18个月重新调配拔尖人才的工作岗位,同时还在纽约的克罗顿维尔建立了全球培训中心。我加入通用电气之前的两年,杰克就已经将公司的管理权移交给了杰夫·伊梅尔特,使我有机会见识了通用电气的既有体系,也见证了伊梅尔特将关注重点转移到其他领域之后公司的变迁。

韦尔奇和康纳迪采用了20-70-10的绩效排名体系,在这种体系下,他们将通用电气的员工分为三类:最优秀的20%,中间层的70%,末尾的10%。最优秀的员工得到赞扬,作为奖励可以选择工作任务,参加领导力培训项目和享有优先认股权。末尾的10%会遭到解雇。伊梅尔特任下,这种强制的员工分类方式被弱化,清晰明了的“前20%”“中间70%”和“末尾10%”被更加委婉的描述方式取代:“顶尖人才”“极具价值”和“需要改进”。有同事告诉我,这家有300000员工的巨无霸公司每年对人力资源工作进行评估的C会议(session C)经常被拿来吹嘘炫耀,但实际上却“已经丢掉了利牙”,“没有延续杰克的关注重点,早已今非昔比”。[3]

我未能有幸先后在两位首席执行官手下工作,但却体会到首席执行官的表面形象和关注点对塑造一家机构的影响有多深。多数首席执行官都很擅长许多事情,但他们之所以成为首席执行官是因为在某一两个方面非凡的能力,而这一两个方面的能力通常会与一家公司当时的需要相吻合。即便是首席执行官也要选定一个专长。韦尔奇最著名的是他的六西格玛(six sigma)——提升质量和效率的一系列工具——以及他对人的关注。伊梅尔特则强调销售和市场营销,其中最显著的就是在通用电气品牌性的“绿色创想”上下功夫,使公司生产的产品更加环保,并在人们心中留下环保产品生产商的印象。

在通用电气工作三年之后,2006年我受聘加入了谷歌,成为人力运营部(People operations)的负责人。我还记得招募我的玛莎·约瑟夫森尝试说服我不要穿西装参加面试。“没人穿西装,”她向我保证说,“如果你穿着西装去,他们都会认为你不理解他们的企业文化。”我接受了她的建议,但还是满心疑虑,在夹克口袋里塞了一条领带,以备不时之需。几年之后,我面试了一位身穿精致细条纹西服的应聘者,显然这套衣服是专门为面试准备的,但他实在是太优秀了,我认为公司还是要聘用他。面试最后我对他说:“布莱恩,我有一个好消息和一个坏消息。好消息是你或许还要参加更多的面试,但我可以告诉你已经拿到了一份工作;坏消息是你再也用不上那套西装了。”

我加入谷歌的时候,距离其首次公开募股过去了两年:营业收入年增长73%;Gmail携前所未闻的吉字节免费容量(是此前网络邮箱服务容量的500多倍——此举太过疯狂,很多人都以为Gmail是一个愚人节玩笑)[4]刚刚上线;谷歌有6000多名雇员,而且公司希望每年增加一倍的员工;他们胸怀雄心勃勃的使命,想要集成世界的信息——全部的信息!——使所有人都能获取和使用这些信息!

对我而言,这项使命是迄今为止最令人兴奋的一段人生经历。1972年,我出生于罗马尼亚,当时是一个由尼古拉·齐奥塞斯库独裁统治的国家。上层人物能够从西方得到好的衣服、日用品、蔬菜和水果,而我的父母第一次吃上香蕉时都已经30多岁了。孩子受到鼓励监视父母。报纸和广播真话很少,但谎话连篇,赞扬政府的伟大,批判美国的邪恶和压迫。我们一家人逃离罗马尼亚,寻求自由——想去哪里就去哪里,想说什么或想什么就可以去说、去想,想要与谁交往就与谁交往的自由。

想到可以加入一家以使信息对所有人开放为成立目标的公司就令人兴奋不已,因为自由的状态是以自由表达为基础的,而自由表达又依靠对信息和真实情况的了解。我在各种各样的环境中都生活工作过,见过很多不可行的例子。我想如果这里真是如此,那将会是全世界最好的一份工作。

从我加入之后,谷歌的员工数从6000增长到近5万,在全球40多个国家设立了70多个办公机构。《财富》杂志史无前例地5次将谷歌评为美国“最佳雇主”,而在差异巨大的许多国家诸如阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、印度、爱尔兰、意大利、日本、韩国、荷兰、波兰、俄罗斯、瑞士和英国,谷歌也都获得过无数次“最佳雇主”的称号。根据领英(LinkedIn)[5]的统计,谷歌是全球最令人心向往之的工作地,每年我们会收到大约两百万份工作申请,申请人遍布世界各地,身份背景千差万别。在所有的申请人中,谷歌每年只聘用几千人[6],录取率是哈佛[7]、耶鲁[8]和普林斯顿[9]等大学的1/25。

来到谷歌工作根本就不是毁掉了我的职业,而是扬帆起航,踏上了实验和创造的激浪。在这里有时会精疲力竭,有时会倍感沮丧,但永远奋发进取,创造有目的性的、自由的和充满创造力的环境。本书讲述了我们对员工的认识,我们过去15年里的经验以及如何才能做到以人为本、改变生活和领导方式。

前 言

为什么谷歌的原则也对你适用

这是个令人惊奇的地方,有令人惊奇的成功,这里的工作正是我们想做的

10亿小时之前,现代智人出现。

10亿分钟之前,基督教诞生。

10亿秒之前,IBM个人电脑发布。

10亿次谷歌搜索之前……是今天早上。

——谷歌首席经济师哈尔·范里安

2013年12月20日 2014年,谷歌16岁了,但许久之前就已经成为我们生活的一部分。我们在网上不是搜索信息,而是“谷歌一下”。每分钟有超过100小时的视频上传到YouTube(世界上最大的视频网站)上。多数手机和平板电脑要依靠谷歌开源[1]操作系统安卓才能正常运行,而安卓系统2007年才投放市场。谷歌应用市场(Google Play 商店)上的应用下载量已累计超过500亿次。谷歌浏览器(Chrome)作为一种更安全、更迅速的开源浏览器于2008年推出,已有7.5亿活跃用户,并发展成谷歌笔记本“Chromebook”的操作系统。[10]

而且谷歌在新探索的道路上才刚刚起步,产品有自动驾驶汽车,也有利用气球为全球最偏远的地区提供网络服务的潜鸟计划(Project Loon)。有穿戴式电脑设备谷歌眼镜(Google Glass)利用右眼上佩戴的一小片透镜将网络与现实连接起来(我们正在研究左眼上佩戴的产品),也有虹膜项目(Project Iris)——一种可兼做糖尿病患者血糖监测仪的隐形眼镜。

每年有成千上万的访客拜访我们在全球各处的园区。访客中有社会和商业企业家、高中和大学学生、公司首席执行官和社会名流、国家元首以及国王和王后。当然,访客中还有我们的朋友和家人,他们很乐意顺便享用一顿免费午餐。访客都会问及我们如何经营,问及谷歌的工作方式。企业文化是什么?有这么多分心的事情,你们怎么可能切实地完成工作?创新从何而来?员工真有20%的时间自由支配吗?

甚至我们自称为“谷歌人”的员工有时也会奇怪,为什么我们要遵循某种方式来做事。为什么我们要花那么多的时间来招聘员工?为什么我们会为员工提供这些福利而不是别的?

在这本书中,我将尝试回答这些问题。

谷歌内部并没有太多的规范手册和管理指南,因此本书介绍的并非公司的底线,而是从我认为真实的——以及关于行为经济学和行为心理学的最新研究显示的——人性角度,阐释谷歌的运转方式及其能够奏效的原因。作为谷歌人力运营部的高级副总裁,我很荣幸也很欣喜能够与数千名谷歌人携手塑造谷歌人的生活和未来。

谷歌第一次获得全美“最佳雇主”殊荣是在我加入公司后的第一年(并不是因为我的功劳,只不过我加入公司的时机比较好)。奖项的发起方《财富》杂志和卓越职场研究所(Great Place to Work Institute)邀请我与韦格曼斯(Wegmans)连锁店运营高级副总裁杰克·德皮特斯一起坐到台上;韦格曼斯是美国东北地区的一家杂货连锁店,有84家分店,连续11年进入《财富》杂志“最佳雇主”名单,2005年拔得头筹,此后每年都处于前五名。[11]

同时请我们两人上台是为了展现两种完全不同的管理理念,以说明好雇主并非全是一个路数。韦格曼斯是一家私人的地区性零售商,其所在行业的平均利润率仅有1%,职工多为当地人,多数只有高中学历。韦格曼斯成立于1916年前后,一直保持着家庭式经营。谷歌是一家仅有9年历史的全球化科技上市公司,利润率大约30%;员工来自世界各地,很多都是博士生。两家公司有着霄壤之别。

我很惊讶地发现,我们两家公司的相似之处比不同之处反而更多。

杰克解释称韦格曼斯秉承的理念与谷歌如出一辙:“我们的首席执行官丹尼·韦格曼斯说‘用心才能成就成功的企业’。我们的员工都心怀这种愿景,尽心竭力,不让顾客离开时不开心。我们也依此做决定,善待员工,不计成本。”

韦格曼斯给员工充分的自由,决定如何服务顾客,2013年拨款510万美元作为员工奖金[12],甚至鼓励员工建起自己的店内面包房,仅仅因为这名员工自制的饼干非常好吃。

经过一段时间,我发现并不是只有韦格曼斯和谷歌采用这种管理方式。布兰迪克斯集团(Brandix Group)是斯里兰卡一家服装生产商,在斯里兰卡有40多家工厂,在印度和孟加拉国也有大量业务。伊尚·丹塔纳拉亚纳是这家集团的人力部门官员,他告诉我说,他们的目标是告诉员工“保持本色,发挥全部潜能”,以此“激励大批女性员工”。除了使员工方便地接触到公司首席执行官和董事会之外,他们还为怀孕的员工提供额外的食物和药品;开展学位教育项目,使员工能够在工作的同时继续学习,甚至还会培养员工成为企业家,帮助员工开创自己的生意;在所有的工厂都设立工会,使每一名员工都能对企业产生影响;为员工的孩子提供奖学金;以及其他更多类似政策。此外他们还会回馈社区,比如通过“水与女性项目”(Water & Women program),在员工所在的村子里打水井。“此举提升了我们的员工在社区里的名望,同时也使村民获得了宝贵的清洁水源。”

所有这些努力使布兰迪克斯集团成为斯里兰卡第二大的出口商,他们也因为良好的雇用条件、社区参与度以及环保实践赢得了无数的奖项。伊尚分析这一切产生的过程:“当员工信任领导层的时候,他们就会成为品牌的代言人,从而为其家庭、所处的群体和环境带来积极的改变。员工生产效率变高,企业发展增速,顾客购买热情高涨,商业投资回报也就自然而然地实现了。”

而2013年4月24日,孟加拉国拉纳广场(rana Plaza)大厦的坍塌事件中几家企业的表现则与布兰迪克斯集团的经营方式形成了鲜明对比。这座八层大楼中有五家服装生产企业、一家银行和几家商店。此前的一天,拉纳广场中的人员因大楼墙体破裂而疏散。第二天,银行和商店安排员工不必上班,但是几家服装生产企业则命令员工复工。1100人在意外中丧命,其中包括一些在大楼公司托儿所的儿童。[13]

再讲一个离美国更近的例子,1999年的电影《办公空间》(Office Space)不带任何感情色彩地表现出一家虚构的科技公司毫无意义的习俗和官僚作风。这部电影上映之后大热,因为其中表现的情境很容易引起观众的共鸣。在电影中,程序员皮特·吉本斯是这样向一位催眠治疗师描述自己的工作的:

皮特:今天我坐在办公室的小隔间里,意识到自从我开始工作以来,每一天都比前一天过得更糟。也就是说你每一天看到我的时候,都是我一生中最糟糕的一天。

斯旺森医生:那么今天呢?今天是你一生中最糟糕的一天吗?

皮特:是的。

斯旺森医生:噢,那可真是糟透了。[14]

当一位CNN国际频道的记者为了一篇未来工作的文章给我打电话做采访的时候,我想到了这些迥然相异的例子。她认为,以谷歌为代表的管理方式——我将其称作“高度自由”的方式,员工享有极大的自由——将是未来的方向。管理严密、等级森严、指挥控制的管理模式——“低度自由”环境——很快将逐步绝迹。

或许在某一天会绝迹,但应该不会太久吧?我也不太确定。命令导向型、低自由度的管理方式非常普遍,因为这种管理方式下容易产生效益,需要耗费的精力较少,而且绝大多数经理都畏惧其他的管理方式。管理一个按指令办事的团队很容易。但是要向他们解释做某件事的原因呢?然后讨论做这件事是否正确?如果他们不同意我的观点呢?如果我的团队不想做我安排他们做的事情呢?如果我错了,会不会看起来很蠢?安排团队成员工作,确保他们完成任务,这样工作更迅速,更高效。对吧?

错。地球上最有才华的一批人,其流动性越来越大,科学技术的发展使他们之间的互相联系也越发紧密,而且更为重要的是,雇主也更容易发现他们。这些全球精英希望在高度自由的企业中工作,而优秀人才都会流向此类企业。能够打造适宜的工作环境的领导者就像磁石一样,吸引着全球最优秀的人才。

但是要打造这样一个工作场所非常难,因为从管理的核心角度来讲,权力的动态方向恰与自由背道而驰。员工要依靠管理者,希望取悦他们。然而,注重取悦管理者意味着与其进行开诚布公的探讨是有风险的。如果你不取悦他,内心就可能惶恐不安或焦躁愤恨。同时他还要保证你实现某些工作成果。身陷这种戈尔迪之结[2]般纷杂的杂事和情绪中,没有人能够表现出最好的工作状态。

谷歌应对此类问题的方法是割开这个结。我们刻意剥夺了管理者对员工的控制权。下面一些例子是谷歌的管理者不能单方面做出的一些决定:

•雇用谁

•解雇谁

•如何评估一个人的表现

•给某个人加薪多少,给多少分红或分配多少股权

•选谁来拿最佳管理奖

•给谁升职

•代码何时才算合格,可以纳入到公司的软件代码库中

•一种产品的最终设计以及何时投放市场

上述决定都是由一组同事、一个委员会或一个特别任命的独立团队做出。很多新入职的管理者非常讨厌这种方式!而当他们弄清了聘用员工的流程之后,升职的问题又摆到了眼前,这时他们又会惊愕地发现自己没有权力独自决定给他们认为团队里最优秀的员工升职。问题在于,你和我对“最优秀的员工”的认识有所不同。也有可能你的团队中最差的成员比我的团队最优秀的员工还要好,这种情况下,你的整个团队都应该升职,而我的团队成员都不应该升职。如果你想要在整个组织中实现公平最大化,使员工对公司产生更大的信任,使奖励更有意义,那么管理者就必须放弃这种权力,要通过群体核定工作成果。

如果不负责软硬兼施执行这些大棒加胡萝卜的手段,一名管理者到底该做些什么呢?只有一件事情可以做。按照我们的执行总裁埃里克·施密特的话说就是“管理者服务于团队”。和其他企业一样,我们当然也遭遇过意外和失败,但是在谷歌这种不干预的领导方式下,管理者的关注重点不是惩罚或奖励,而是清除路障,鼓励团队。我们有一位律师是这样描述他的经理特莉·陈的:“你还记得电影《尽善尽美》(As Good As It Gets)中杰克·尼克尔森对海伦·亨特说的那句经典台词‘你使我想要成为一个更好的人’吗?特莉当经理给我的就是这种感觉。她使我想要——并帮助我努力——成为一名更好的谷歌人,更好的知识产权律师和更好的人!”讽刺的是,要领悟卓越管理的精髓,最好的办法就是摒弃管理最倚仗的所有工具。

好消息是任何团队的组建都可以遵循谷歌所采用的原则。麻省理工大学的理查德·洛克发现,这种方式即便是在制衣业中也适用。[15]他对比了墨西哥的两家耐克T恤衫工厂的情况。A工厂给工人更多的自由,请他们帮忙设定生产目标,自行组成小组,决定如何分解工作,授权他们在发现问题时可以停止生产。B工厂对生产车间进行严格控制,要求工人恪守分派的任务,设定了严格的规则明确工作的时间和方式。洛克发现A工厂工人的生产效率差不多是B工厂工人的两倍(每天150件T恤衫对每天80件),工资收入更高,每件T恤衫的生产成本要低40%(0.11美元/件对0.18美元/件)。

英国谢菲尔德大学的卡玛尔·博迪博士与其他6名研究员对308家公司的22年生产效率情况进行了研究,也得出了类似的结论。这些公司都采用传统的运营方式,比如“综合质量管理”和“即时库存控制”。博迪发现这些运营方式时而会在某一两家公司中实现生产效率的提高,但是从总体上看,“我们没有发现对业绩的全面影响”。换句话说,没有任何证据证明这些运营方式能够对业绩的提升带来持续可靠的影响。

那么什么是有效的呢?只有公司采用了给员工充分授权的经营方式(比如,剥夺管理者的决定权,并将该权力分配给一些个体或团队),为员工提供工作之外的学习机会,提高团队信任度(给团队足够的自主权,允许员工自行组队),或是组合利用上述方法,这样业绩才能得到提升。这些因素“在我们的研究中对每名员工的附加价值带来了9%的提升”。简而言之,只有当企业着手给员工更多的自由时,业绩才能提升。[16]

这并不是说谷歌的方法是完美无缺的,也不是说我们不犯错误。我们在前进的道路上也是跌跌撞撞,这些将在第十三章中讲述。我期望所举的例子和观点能够得到某些方面有益的质疑。我只能说这确实是我们在谷歌的做事方式,这确实是我们采用这种方式管理公司的原因。而类似的方法在布兰迪克斯、韦格曼斯和其他很多大大小小的组织、团队中也都行之有效。

我曾在芝加哥为当地的一些首席人力资源官做演讲,介绍谷歌的公司文化。演讲展示之后,有一位首席人力资源官站起来讥讽道:“在谷歌这样做当然没问题。你们的利润率那么高,能给员工很好的待遇。不是所有企业都能这么做的。”

我正准备解释,我们所做的绝大多数事情的费用都极低。即便是只拿死工资的时候,也能把工作做得更好,使员工更有幸福感。其实,越是在经济状况不好的时候,善待员工越是重要。

没等我回应,另外一位首席人力资源官就反驳道:“你这么说是什么意思?自由是免费的。我们都应该做到。”

他是对的。

我们只需要坚信员工都是好的,再就是要有足够的勇气,把员工看成是企业的主人翁,而不是把他们当成机器。机器会完成工作;主人翁会竭尽所能帮助企业和团队获得成功。人的一生大部分时间都在工作,但是对多数人而言,工作是一件痛苦的事情,只是一种谋生的手段。可以不必如此的。

我们无法给出所有问题的答案,但是却有一些值得深入体味的发现:如何更好地探寻和发展自由、富有创造力和宽松的环境,使员工在这种环境下工作。

谷歌人力资源管理的成功秘诀是个人和首席执行官们可以在大大小小的组织中复制的。不是所有的公司都能提供免费午餐一类的福利,但是所有人都能复制使谷歌成为了不起企业的秘诀。

[1]

“open source”,即开放源码,系指能够免费获取并进行修改的软件。比如亚马逊的电子阅读器kindle就是在安卓操作系统的修改版本上运行的。

[2]

Gordian knot,希腊神话中的一个难题;弗里吉亚的戈尔迪国王系的复杂的结,后被伟大的亚历山大以剑割开。——译者注

第一章 成为一名创始人

恰如拉里和谢尔盖奠定了谷歌对待员工方式的基础,你也可以引领所在团队的工作和生活方式

Work ruLes!

Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead

每一段传奇都有一个起源故事。

罗慕路斯与勒莫斯还是婴儿的时候被遗弃在台伯河(Tiber river)河畔,吃母狼的奶和啄木鸟喂的食,后来由好心的牧羊人养育成人。罗慕路斯长成一名年轻人之后,建立了罗马城。

婴儿卡尔–艾尔(kal-el)从爆炸的母星氪星(krypton)乘火箭来到地球,落在堪萨斯州斯莫威尔,由善良的玛莎·肯特和乔纳森·肯特夫妇养育成人。后来他来到大都会,穿上了超人斗篷。

托马斯·阿尔瓦·爱迪生于1876年,他在新泽西门洛帕克开了一间实验室。他带领一名美国数学家、一名英国机械师、一名德国吹玻璃工和一名瑞士钟表匠,一起研制出一种白炽灯灯泡,可以连续照明超过13个小时,[17]为爱迪生通用电气公司的成立奠定了基础。

奥普拉·温弗瑞出生时母亲才十几岁,生活贫苦不堪,她孩童时期饱受虐待,颠沛流离,后来则成长为一名优等生,成为位于纳什维尔西洛杉矶学院电视台最年轻的,也是第一位黑人女主播,最终成为世界上最成功的访谈主播和最励志的商人。[18]

传奇故事有千万种,但却如此相似。神话学者约瑟夫·坎贝尔认为,全世界绝大多数神话故事都可以归结到很少的几个原型故事上。我们受到召唤去冒险,经历了各种试炼,变得更明智,最后云淡风轻、心平气和。我们人类生活在过往的叙事中,透过自述的故事来看历史。难怪我们在彼此绚烂的生活中能够发现那么多的共同点。

谷歌也有一个起源故事。多数人都认为这个故事起源于谷歌创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林在斯坦福大学一次新学生校园参观时的相遇。其实这个故事的起源更早。

拉里的视野由其家庭历史塑造。“我的祖父是一名汽车工人,我手里有一件他制作的武器,他上班的时候会随身带到公司防身用。那件武器是一根大铁棍,棍子头上是一大块铅块。”[19]他解释说,“工人在静坐罢工的时候用于保护自己。”[20]

谢尔盖一家人在1979年逃离苏联,寻求自由,躲避共产主义政权的反犹主义政策。谢尔盖解释说:“我觉得我之所以叛逆是因为出生在莫斯科,这种性格一直伴随着我到成年。”

拉里和谢尔盖对于工作的认识也同样受到早年学校教育经历的影响。谢尔盖曾谈过:“我真心认为蒙台梭利教育法使我受益良多,这种教育方式给学生更多的自由,让他们按照自己的节奏做事情。”[21]时任谷歌产品管理高级副总裁、现雅虎首席执行官的玛丽莎·梅耶尔在史蒂芬·列维的《走进谷歌》(In the Plex)一书中对他说:“除非你了解拉里和谢尔盖都是蒙台梭利教育法教育出的孩子……否则你无法理解谷歌。”[22]这种教育方法针对孩子的学习需求和个性因材施教,鼓励孩子质疑一切,按照自己的意愿行动,发挥创造力。

1995年3月,22岁的拉里·佩奇来到位于加利福尼亚帕洛阿尔托的斯坦福大学参观。他即将完成在密歇根大学的研究生学习,正考虑加入斯坦福大学的计算机科学博士项目。谢尔盖当时21岁,提前两年从马里兰大学毕业[1]已经入学参加了该博士项目。谢尔盖志愿为潜在的同学做参观向导。当然,拉里被安排在谢尔盖做向导的一组里。[23]他们很快就成了朋友,开始了善意的戏谑玩笑;几个月之后,拉里来到斯坦福,成为这里的一名新生。拉里沉迷于万维网,对网页之间关联方式的兴趣尤为浓厚。1996年时的万维网还是一片混乱。简单说来,搜索引擎想要展示相关性最强、最有用的网页,但是展示的网页排名主要根据网页上的文字与输入的搜索词之间的相似度决定。这样就出现了一个漏洞。网页的拥有者可以耍一些把戏来提高网页在搜索引擎中的排名,比如在网页上隐蔽地加入一些流行的搜索词条。如果你想要人们访问你的宠物食品网站,就可以用蓝色字体在蓝色的网页背景上写一百次“宠物食品”,这样一来你的网页搜索排名就会提升。另外还有一种把戏就是在生成网页的源代码中不断重复一些人类读者看不到的词。但是编写一个程序,能够识别万维网上所有的链接,同时用表格列出所有网站之间的关联度,则是人类难以企及的复杂问题。所幸的是,谢尔盖发现这个问题的魅力恰如其难度一样令人着迷。他们开发出了Backrub,一种反向链接索引,从你所浏览的网站返回刚刚浏览过的网页。1998年8月,太阳微系统公司(sun Microsystems)的联合创始人安迪·贝托尔斯海姆在“谷歌股份有限公司”成立之前就签了那张非常著名的10万美元支票。相对不那么广为人知的是,不久之后,他们又收到一张斯坦福教授戴维·切瑞顿签的10万美元支票,恰是在这位教授的门廊里,他们遇到了安迪。[24]拉里和谢尔盖不愿离开斯坦福大学去创立公司,于是尝试卖掉谷歌,但没有人接手。他们打算以100万美元的价格卖给远景公司(AltaVista),没有成功。他们又在凯鹏华盈风险投资公司(kleiner Perkins Caufield & Byers)的合伙人维诺德·柯斯拉的力劝之下找到了excite,降价到75万美元。excite没有接受。[2]这些事情都发生在很早之前,在2000年谷歌第一款关键词竞价广告系统AdWords推出之前,在谷歌网上论坛(Google Groups,2001年推出)、谷歌图片(Images,2001年推出)、谷歌图书(Books,2003年推出)、Gmail(2004年推出)、Apps(商用电子表格和文档等,2006年推出)、街景(street View,2007年推出)以及其他数十种我们每天使用的产品推出之前。那时谷歌搜索还没有150种搜索语言,那时我们还没有在东京设立第一家国际办公室(2001年建立)。那时还远没有安卓手机预先震动提醒你航班延误,你也不能对着眼镜框上的谷歌眼镜说“好啦,眼镜,照一张相,发送给克里斯”,然后就知道克里斯会看到你眼中所见到的景象。

拉里和谢尔盖的雄心远不止开发出一种伟大的搜索引擎。他们开启事业的时候就清晰地了解他们希望人们得到怎样的对待。尽管听起来有些不切实际,但他们都希望创造出这样一家公司:工作有意义,员工可以尽情发挥自己的激情,他们和他们的家人都得到关怀。“等你研究生毕业时,”拉里发现,“你就可以做任何想做的事情。真正的好项目会有很多人想要去做。我们把这种认识带到了谷歌,它给我们带来非常、非常大的帮助。如果你正在改变世界,那你所做的就是重要的事情。你早上会兴冲冲地起床。你想要做有意义、有影响力的项目,而世上这样的事情真的很少。我认为我们在谷歌还有这样的事情可做。”如今谷歌很多最有意义、令人钟爱的、有效的实践方法都是由拉里和谢尔盖亲手播下的种子萌芽而来。最初我们每周的全体员工例会开始的时候,“全体”员工手指头都数得过来,尽管现在谷歌已经有了一座城市的规模,但例会的传统还是一直延续了下来。拉里和谢尔盖一直坚持要求雇用员工的决定由群体做出而不是由经理一人拍板。员工召集会议单纯地分享他们正在做的工作,后来演变成我们每月都要举行的数百次技术演讲。创始人最初的慷慨,带来了前所未有的公司所有权共享的状况:谷歌是同等规模的企业中极少几家全员持股的公司之一。我们吸引更多女性开展计算机科学研究的努力,早在员工不到30人时就在谢尔盖的直接要求下开始了。我们欢迎带狗上班的政策在公司只有10人规模的时候就已经开始了。(至于我们对猫的态度,体现在我们的行为准则中:“我们喜欢猫,但是我们是一家爱狗的公司,因此一般说来,带猫上班会使我们感觉不太自在。”[25])当然还有我们提供免费餐的传统是从最早的免费麦片和超大碗的M&M’s巧克力豆开始的。

2004年8月19日,谷歌上市的时候,谢尔盖在投资者招股说明书中讲述了公司创始人对他们手下1907名员工的印象。黑体字是他本人的话:

我们的员工自称谷歌人,是我们公司的根本。谷歌是围绕着吸引和发挥出众的技术专家和商务人士的能力而打造的。我们有幸招募了很多具有创造性、有操守和不辞劳苦的工作明星。我们希望未来能招募更多这样的人。我们会奖励他们,对他们好。

我们为员工提供很多不同寻常的福利,包括免费餐、医生和洗衣机。我们很细致地考虑这些福利对公司的长远益处。随着时间推移,我们不会削减这些福利,而会有所增加。我们认为在可以节省员工大量时间、改善他们健康状况、提高他们生产效率的福利方面不能贪小失大。

谷歌非比寻常的员工所有制成就了今天的我们。因为员工的才能,谷歌在几乎每个计算机科学领域都做着振奋人心的工作。我们所处的行业竞争激烈,而我们的产品是行业中最过硬的。有才能的人被吸引到谷歌,因为我们为他们提供了改变世界的动能;谷歌有大量的计算资源,足够个人一展身手。我们最大的优势在于有很多重要项目可做,员工可以在这里做出贡献,得到成长。我们致力于打造这样一种工作环境:有才能、努力工作的人会因为他们对谷歌的贡献以及为世界成为更好地方所做的努力而得到奖励。

谷歌很幸运,我们的创始人对期望打造的公司类型有着坚定的信念。

不过拉里和谢尔盖并非开先河之人。

亨利·福特最广为人知的是他对组装生产线的广泛使用。人们不太了解的是他对表彰和奖励优秀工作的哲学在当时也是非常先进的:

在工作中竭尽所能的工人是最难得的。如果得不到应有的认可,就不能寄希望于他们毫无保留地奉献……如果一个人感觉日间的工作不仅保证了他的基本需求,而且为他提供了些许慰藉,使他们能够为儿女创造一些机会,为妻子的生活增添一份愉悦,那么他就会认为这是一份体面的工作,就会放下所有包袱,尽力工作。无法从日间工作中得到一定满足感的人,就失去了薪酬中最好的一部分。[26]

亨利·福特是在90多年前的1922年写下的这段话,但他的这些观点与谷歌的理念如出一辙。而且他亲身实践,在1914年给工厂工人的工资加倍,提高到每天5美元。

更早之前,在1903年,米尔顿·s·好时不仅是好时公司的奠基人,同时也为宾夕法尼亚好时镇的建立打下了基础。19世纪至20世纪初期,全美有超过2500个公司镇,顶峰时期人口占全国人口的3%。[27]但与多数公司镇不同的是,好时“避免建成一座只有成排房子、毫无特点的公司镇。他想要建成一座‘真正的家乡’,有成排的树,有独栋或两家合住的砖房,还有修剪整齐的草坪”。

米尔顿·好时的成功带来了强烈的道德责任感和仁慈心。他的雄心远不止制造巧克力那么简单。好时构想出一个围绕工厂建立的全新社区。他为员工建起一座模范镇,镇上有舒适的家,公共交通也不贵,公立教育系统质量很高,还有大量的游乐和文化场所。[28]

我并不是说福特和好时的所有观点都是合宜的。有一些就很令人憎恶。福特因发表反犹太作品而广受责难,后来还因此道歉。[29]好时也纵容种族主义评论在他领导下的好时镇报纸上发表。[30]但是同样明显的是——至少对一部分人而言——上述两位创始人认识到关心员工要比生产投入的意义更为重大。

再近一些时候,有一位道德评价争议较小的典型人物梅文·J·凯利,他于1925年加入贝尔实验室,1951~1959年任实验室总裁。[31]在他任期内,贝尔实验室发明了激光和太阳能电池,铺设了第一条跨大西洋电话电缆,开发出微型芯片的核心技术,使微型芯片的崛起成为可能;另外他们在此期间对二进制码体系的研究为信息理论奠定了基础。这些都建立在贝尔实验室早期的工作基础之上,其中包括1947年发明的晶体管。

成为总裁之后,凯利采用了一种很另类的管理方式。首先,他改变了位于新泽西默里·希尔的实验室大楼设计。凯利摒弃了传统的办公场所布局,不是按照员工的研究领域对办公楼的每一层分区,而是坚持能够迫使部门之间进行交流的楼面设计:一条很长的走廊贯穿整个楼层,办公室分布在走廊两侧,这样走过大厅时同事之间就会碰到,不可避免地牵涉到彼此的工作中。其次,凯利建立了弗兰肯团队,每个团队中包含“思考者和行动者”以及来自各种互不相干领域的专家。作家乔·格特尼在他所著的贝尔实验室历史书《创意工厂》(The Idea Factory)[32]中描述过这样一个团队:“晶体管项目上刻意混杂了物理学家、冶金学家和电气工程师;并肩工作的有理论专家、实验专家和制造专家。”

最后,凯利给人自由。格特尼继续写道:

凯利先生认为自由是至关重要的,对于科研工作而言作用尤为明显。他的一些科学家享有高度的自主权,经常是授权某人做一项工作之后接连几年都不对工作进展做任何干涉。比如他组建研究晶体管的研究团队时,两年多才有了研究成果。此后,当他组建另外一个团队来负责晶体管的批量生产时,他将任务要求扔在一位工程师的腿上,指示他制订一份行动计划。他告诉这名工程师,他在这段时间要去欧洲出差。

凯利的例子非常有趣,因为他并非贝尔实验室的创始人,甚至都不算是冉冉升起的新星。相反,他因为感觉自己的项目没有得到足够的资金支持,两次提出辞职申请(两次都因为将会得到更多资金支持的许诺而被吸引回到岗位上)。他很善变,而且有些臭脾气。早先的一位经理H·D·阿诺德“很长时间里只给他安排很少的行政管理工作,因为不相信他的判断力”。[33]因为这段经历,他的职业生涯提升很慢。他做了12年的物理学家才成为电子管研发主任,又过了6年才成为研发部主任。他加入贝尔实验室26年之后才成为实验室总裁。

我之所以喜欢这个故事是因为凯利的作为就像一位创始人和主人翁。他不仅关心贝尔实验室的产出,他还关心贝尔实验室成为怎样一个工作场所。他希望有才华的人能够免受管理层的监视,不必受天才的行政管理人员掣肘。办公大楼设计和通道布置本非他应关心的事情,但这样做使他成为这家名列史上最具创新性的组织的精神创始人。[3]回到谷歌的故事上来,拉里和谢尔盖刻意留出空间,使其他人也能像创始人一样行事。有识之士有机会创造自己的谷歌。多年来,由苏珊·沃西基、萨拉尔·卡曼加和玛丽莎·梅耶尔组成的“三驾马车”被称作“迷你创始人”,作为早期谷歌人,他们的作用举足轻重。他们将会同斯里德哈·拉马斯瓦米、埃里克·维奇、艾米特·辛格尔和尤迪·曼伯等才华横溢的计算机科学家继续构建并领导着我们的广告、YouTube和搜索业务。快进10年,谷歌人的表现仍然像主人翁一般:克雷格·科尼利厄斯和里希·科海坦决定为谷歌制作一个切罗基语的界面,为保存濒危语言尽上绵薄之力。[34]乌佳依·辛格和阿卜杜勒卡里姆·马蒂尼与来自推特(Twitter)的工程师合作,关注了埃及政府在2011年初的封闭网络事件,推出了speak2Tweet的产品,接收语音信箱信息,将信息转化成推特消息向全球广播。[35]这种产品可以利用拨号转入语音信箱,倾听彼此,为埃及人提供了一种与全球同步交流的方式。

你就是创始人

建立杰出的团队或机构的起点是有一位创始人。但是成为一名创始人并不意味着要建立一家新的公司。任何人都有能力成为一名创始人,也可以成为所在团队的文化创造者,不管你是一家公司的第一名雇员还是一家数十年历史的公司中的一员。

在谷歌,我们不认为自己碰巧发现了员工成功的唯一模式。我们当然也不能解答所有问题。我们搞砸的时候也远比希望的要多,但我们却证明了拉里和谢尔盖最初的很多本能想法是正确的,揭穿了一些管理学理论的不实之处,一路上有很多令人震惊的发现。我们期望通过分享自己的经验教训给不同工作岗位的人们一些启发。俄国小说家列夫·托尔斯泰写过“幸福的家庭都是相似的”。[4]所有成功的组织也都是相似的。他们不仅对生产何种产品有同感,而且对他们是怎样的组织和想要成为怎样的组织也有共识。在他们的愿景中(或许有些狂妄自大),他们不仅思考自身的起源,还会思考他们的命运。

我写作本书的愿望之一就是,希望阅读本书的人都能站在创始人的角度看待自己。或许不是一家公司的创始人,但是也可以成为一个团队、一个家庭或一种文化的创始人。谷歌的经历带来的最根本的一点经验就是你必须先决定自己想要成为一名创始人还是一名雇员。这个问题关乎的不是实际的所有权而是做事的态度。

用拉里的话讲:“我想到我们的企业相比旧时有了多大的进步,那时的工人还要保护自己免受企业迫害。我作为领导者要确保公司里的每个人都有良好的机遇,要让他们感觉到自己产生了有益的影响,为社会的向善贡献了力量。放眼全球,我们在这方面做得越来越好。我的目标是要谷歌引领潮流,而不是追随他人。”[36]

这是创始人应该有的思维。

不管是学生还是高管,想要所处的环境使你和周围的人能够蓬勃进取,首先就要为这个环境负起责任。不管在你的工作描述中有没有这样一项责任,甚至不管你是否获许这样做,这个事实都不会改变。

而最伟大的创始人会创造出空间,供其他创始人与自己携手同行。

等到有一天,你的团队也会有一个起源故事,一个创业的神话,恰如罗马或奥普拉或谷歌一样。思考一下你想要怎样一个故事,思考一下你想要向世人展现出何种模样。想一下人们会怎样讲述你的故事、你的工作和你的团队。今天你有机会成为这个故事的建筑师。选择你想要成为一名创始人还是雇员。

我知道我会选择哪一种。

谷歌工作法则:成为一名创始人

□ 把自己看成是一名创始人

□ 像创始人一样行动

[1]

谢尔盖高中提前一年毕业,又在三年的时间里完成了大学学业。

[2]

谷歌的历史给我们最深刻的一点教育就是使我们认识到,想要成功,不仅需要真知灼见、恰当的时机、非凡的团队……还需要运气。尽管当时并不觉得自己幸运,但是没有卖掉公司真是一件万幸之事,恰如拉里和谢尔盖在校园参观中碰面以及其他数十个事件一样。对外宣称我们的成功源自聪明才智和辛勤工作其实很简单,但这并非事实。聪明才智和辛勤工作是成功的必要条件,但并非充要条件。我们确实有几分运气。这也给了我们网站主页上的“手气不错”按钮一个全新的解释。

[3]

不仅只有男性致力于创造丰富多样的工作场所。在巴黎,时装设计师、企业家玛德琳·薇欧奈11岁开始工作,成为一名裁缝学徒。1912年,在她36岁的时候创立了以本人命名的时装商店。此后的10年里她引入了斜裁法,用修身、紧身材料替代了束身内衣。根据西北大学教授德博拉·科恩的说法,即便是在大萧条期间,她的员工也能得到“免费医疗、牙医保健、产假、婴儿照看服务以及带薪假期等”。[资料来源:http://www. vionnet .com/madeleine-vionnet; http://www.theatlantic.com/magazine/archive/ 2014/05/theway we look-now/359803/]

[4]

选自列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》。他忧郁地总结道:“不幸的家庭各有各的不幸。”

第二章 “文化可以把战略当早餐一样吃掉”

如果你给员工以自由,他们将还你以惊喜

Work ruLes!

Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead

我在工作中会收到很多的稀奇古怪的东西,通常是由那些想要来谷歌工作的人寄来的。我收到过用丝线绣上简历的T恤衫,收到过谜题,甚至还收到过运动鞋(由某个想要“一只脚已经踏进门”的人送来……你懂吧?)。我把其中一些多彩有趣的贴到墙上,其中就有一封信,信里有这样一句话“文化可以把战略当早餐一样吃掉”。我之前从未听过这句话,但是心想这句话透着傻气,可以作为管理学那些胡说八道理论的样例。

如果你在谷歌图片中搜索“谷歌文化”,就会看到与下面屏幕截图相类似的图片。

这些图片浓缩了首次来到谷歌的参观者对谷歌文化的看法。色彩鲜艳的地板墙面和豆袋坐垫,免费的美食,疯狂的办公室(你没看错,确实有人在办公室里骑自行车),还有开心的人们携手工作,享受快乐时光,这些都说明在这里工作是寓于玩乐之中。这样说确有几分真实,但是谷歌的文化植根于更深之处。从麻省理工斯隆管理学院退休的艾德·斯凯恩在授课中讲过,一个群体的文化可以通过三种方式了解:查看他们的“人造物品”,比如实体空间和行为;研究群体成员所信奉的信仰和价值观;深究这些价值观背后反映出的潜在意义。[37]来到谷歌,很自然地会将注意力放在实体空间上:不管是小憩用的午休小室,还是色彩鲜艳的地板。宾夕法尼亚大学沃顿商学院史上最年轻的终身教授亚当·格兰特这样对我说过:“因为陈设是最显眼的,所以人们往往会根据人造物品陈设来阐释盛行的文化,但是价值观及其深层意义反而比陈设更加重要。”

搜索“谷歌文化”所出现的典型图片。版权归谷歌所有

亚当是对的。

事实上“快乐”是谷歌人最常用于描述谷歌文化的词。[38](通常员工说自己多爱公司会令我起疑,但是这些调研都是匿名进行的,即便结果与真实不符,也应该是说些更难听的话!)谷歌早期的时候,我们决定“认真不在着装”,并将这种想法放进了“我们所知道的10件真实的事情”,这10件事正是指引我们经营公司的10大信条。[1]

我们甚至还拿自己的品牌——很多公司将品牌看得非常神圣——来开一些玩笑,时常用谷歌涂鸦(Google Doodles)来替换网站上的惯常使用的公司图标。我们第一次尝试是在1998年8月30日,当时发布了一条拉里和谢尔盖请假不在公司的玩笑通知:他们去参加火人节了——一年一度在内华达沙漠举办的关于艺术、社区和自给自足的节日。中间的小人代表的就是“火人”。

火人谷歌涂鸦。版权归谷歌所有

2011年6月9日,为了纪念电吉他先驱之一莱斯·保罗,我们引入了一种互动式的涂鸦。如果你用鼠标或手指弹拨吉他琴弦,就能制作自己的音乐。你甚至可以按下红色按钮,录下并分享自己的作品。据统计,那一天我们网站访客用在制作音乐上的时间超过530万小时。[39]

我们每年都庆祝愚人节。2013年4月1日,我们宣布YouTube实际上是一次长达8年的评选,旨在选出史上最好的视频,而那一天我们准备宣布获胜者。我个人最喜欢的一个恶作剧作品是谷歌动物翻译(Google Translate for Animals)——英国一款安卓应用,可以将动物的声音转化成英文(安卓是我们开发的手机操作系统)。这不同于谷歌翻译真正可以翻译转换成的语言,比如《大青蛙布偶秀》(Muppet Show)中“瑞典厨师”(swedish Chef)用的语言“Bork, Bork, Bork!” [2]或海盗语言(比如“Arrr!”)。2012年4月1日,在谷歌电子市场上搜索音乐的人都会看到安卓程序生成的坎耶·韦斯特跳出来说:“您是要搜索碧昂斯吧。”

莱斯·保罗谷歌涂鸦。版权归谷歌所有

我们还会拿正在运行的产品寻欢乐。每年我们都会推出“追踪圣诞老人”,方便孩子跟踪圣诞老人全球环游的足迹。还有,下次登录Google.com或使用谷歌浏览器的时候,输入“do a barrel roll”(翻滚),看看会有什么惊喜。

这些欢乐看起来都很浮浅,不值得认真对待,但是在谷歌,欢乐是非常重要的一部分,使人不必谨小慎微,可以发挥开发和探索的能力。然而,欢乐并非我们的根本特征,只是我们自身特征的外在表现。欢乐并不能解释谷歌的运转方式,也无法解释我们为何选择当前的经营方式。要理解这一点,你需要探索我们公司文化的三个根本元素:使命、透明和发声的权利。

一项有意义的使命

谷歌的使命是我们公司文化的第一块基石。我们的使命是“整合全球信息,使人人都能访问并从中受益”,[40]我们的使命与其他公司的有什么区别呢?下面是其他一些公司在2013年的公司使命内容摘录(重点做了标记):

IBM:“我们致力于引领行业最先进的电脑系统、软件、存储系统和微电子等信息科技的发明、发展和制造。我们以自身的专业级解决方案和服务,将上述先进科技转化为客户价值,为全球提供商业咨询服务。”[41]

麦当劳:“麦当劳的品牌使命是要成为顾客最喜爱的用餐场所和方式。我们在全球的运作都围绕着制胜计划——人员、产品、场所、价格、促销——的全球战略开展,以非凡的客户体验为核心。我们致力于持续提高运作水平,提升客户体验。”[42]

宝洁:“我们将提供超高品质和价值的品牌产品与服务,提升当前和未来数代人的生活品质。因此,消费者将会回报我们行业领先的销售额、利润和价值创造,使我们的员工、我们的股东以及我们所生活和工作的社区能够繁荣发展。”[43]

这些都是非常合理、有责任感的公司使命。

但是阅读这些公司使命会立即发现两件非常明显的事情。第一,我很抱歉要让你费力读完这些公司使命的陈述,或许这是人类最糟糕的一种文学形式。第二,谷歌的使命与众不同,既在于其简洁明了,也在于其未曾言及的方面。没有言及利润或市场。没有言及顾客、股东或用户。没有言及为何选此作为公司使命,也未曾言及如何实现这些目标。相反,谷歌的使命整合全球信息,使人人都能访问并从中受益是一件不言自明的好事。

这样的使命使个人的工作有了意义,因为它不是一种商业目标而是一种道德目标。史上最有影响力的运动都要有道德动机,或是追求独立,或是追求平等权利。我并不想在这个概念上做过多展开,但是公正地讲,革命更多的时候关乎理念而非利益或市场份额是有其原因的。

归根结底,我们永远也无法达成我们的使命,因为总有更多的信息需要集成,总有更多的方式可以使人们从中受益。这样就给我们创造了动机,促使我们不断创新,探索新的领域。要成为“市场领导者”这种公司使命,一旦实现,就难以再带来更多的激励。谷歌范围宽泛的使命使我们能够循着指南针而不是追着速度计前进。尽管分歧在所难免——我们将在第十三章浅述其中几例——但是这个使命背后的共有信念团结了大多数谷歌人。这项使命是一种试金石,使我们公司从几十个人成长为数万人之后仍然保持着强盛的公司文化。

2007年推出谷歌街景就是使命促使我们探索未知领域的一例。[44]推出街景的目的简单但却令人难以想象,就是要从街道的层次记录下整个世界的模样,创造一份历史记录。街景是建立在谷歌地图成功的基础之上的,而谷歌地图得以实现则是靠约翰·汉克和布莱恩·麦克莱登打下的基础:他们在2001年建立了一家名为钥匙孔(keyhole)的公司,三年后被谷歌收购(他们两人现在仍是谷歌的副总裁)。

看过几年的俯视图之后,拉里问为什么我们不从人们切身的视角来捕捉图片——从地面上看。这也是信息,可以帮助我们见证社区随时间推移的成长和变迁。或许从中能得到一些有趣的发现。

确实出现了有趣的发现。

凯旋门!

凯旋门始建于1806年,历时30年建成,用于纪念为法国战斗和献身的人们。地球上多数人一辈子也没有机会去巴黎,不能在凯旋门广场漫步,不能现场观看凯旋门基座上的永恒之火。

但是20多亿有网络可用的人立刻就能看到。他们还可以参观珠峰大本营[45]或与加拉帕格斯群岛间的海狮一起畅游。[46]

在谷歌地图上看到的法国巴黎凯旋门俯视图。版权归谷歌所有

从谷歌街景街道级别图上看到的凯旋门。版权归谷歌所有

珠峰昆琼南营地。版权归谷歌所有

加拉帕格斯群岛,与加拉帕格斯海狮一起在海下畅游。版权归谷歌所有

我们在践行公司使命时,也带来了令人惊喜的实用价值。在我们公司之外,麻省理工媒体实验室的菲利普·萨拉希斯、卡特雅·斯科彻特和塞萨尔·伊达尔戈将波士顿、纽约的影像与奥地利林兹、萨尔斯堡的影像做了对比,以探寻某个社区的哪些特征——比如街道的脏乱程度、街灯的数量等——会给人留下贫或富的感觉,以及这些经济和阶层的指示信号与安全情况有何联系。[47]他们的研究可用于帮助城市决定如何分配稀有资源是最合理的:如果种更多的树或修葺道路,社区居民能否更有安全感,生活是否会更安全?

谷歌的地图产品搭建了一个平台,有超过百万个网站和应用开发者利用这个平台构建自己的业务,从空中食宿(Airbnb)到优步(uber),从社交地图位智(Waze)到Yelp(美国最大点评网站)[48],谷歌地图每周要为超过10亿名用户提供服务。平心而论,确实也有谷歌人和用户担忧捕捉街道级别的影像会带来隐私问题。我们尽力避免此类问题。比如,我们采用的方法是模糊人脸和车牌号码,以此确保不泄露信息,从下面泰姬陵的照片中就能看到。与此同时,我们所采用的程序算法会有些过于严密,也隐去了我们那些动物朋友的面貌特征。[49]

印度阿格拉,泰姬陵。版权归谷歌所有

纽约中央公园,一名男子与他的狗。谷歌街景为保护隐私将面部做了模糊处理。图片由珍·林提供。版权归谷歌所有

如果是在为顾客创造价值或提高利润等相对传统的公司使命指引下,我们不可能推出街景。这与计算反向链接的数量从而确定网站排名的工作相差太远。但是,我们更加宽泛的公司使命给了谷歌人空间,去创造美妙的事情。这些创造和成就的涌现直接源自谷歌需要不断追寻的使命,恰恰超越了我们想象的疆域。

地球上最有才华的人才需要能够激励人心的抱负。领导者所面临的挑战就是要创造出这样一个目标。即便是在谷歌,我们也发现并非所有人都感觉自己的工作与公司的使命有紧密联系。比如,我们在2013年对谷歌人进行的一次调研中显示,我们销售团队中有86%的人非常赞同“我看到我的工作与谷歌的目标之间清晰的关联性”,相比之下,谷歌其他部门的员工选择该项的比例为91%。同样的使命,同样的公司,不同层次的关联度和动机。你怎么看这种现象?

亚当·格兰特有他的见解。他在著作《给予和索取》(Give and Take)一书中写到目标的力量;他说目标不仅可以提升幸福感,还能提高生产效率。[50]他的见解一如很多其他非凡的洞见,一经指出便令人感觉浅显明晰,而真正令人大为惊异的是其影响之巨大。

亚当调查了某大学筹资电话中心的带薪员工状况。他们的工作就是给潜在的捐赠者打电话,募集资金。他将这些员工分成三组:A组是实验对照组,只做自己的工作;B组阅读其他员工的故事,了解到他们从这份工作中获得的益处是知识和金钱;C组阅读奖学金获得者的故事,了解到奖学金对获得者生活的改变。A组和B组员工的表现并没有任何区别。相反,C组员工每周争取到的捐赠次数提高了155%(由每周9次提高到每周23次),每周筹集的资金提高了143%(由1288美元提高到3130美元)。

亚当想到:如果单纯读过某个人的故事就能带来如此大的变化,那么与某个人见面会不会产生更大的影响?一组筹资员工得到机会与奖学金获得者面对面交流,有5分钟的时间问他们问题。结果是:之后的一个月,每周筹集的资金增加了400%。

他发现此类影响在其他类别的工作中也有所体现。阅读过拯救溺水者故事的救生员在照管游泳者的时候活跃度提高了21%。负责编辑同学来信的学生,如果之前见过来信的作者,就会花上额外20%的时间处理来信。[51]

那么亚当到底得到了什么启示呢?让员工与他们正在帮助的人见面是最有效的激励因素,即使会面只有几分钟。此举可为一个人的工作带来非凡的意义,胜过他们对职业生涯和金钱的渴求。

在内心深处,每个人都想要找到工作的意义。我们举一个比较极端的例子。一名切鱼工的工作是否有意义?查普特·夏尔巴·皮纳沙认为是有意义的。他在曼哈顿一家做熏鱼、百吉饼和特色食品的食品供应商多特斯餐厅(russ & Daughters)工作。这位40岁的男人从10多年前开始在多特斯餐厅工作,但是他出生在喜马拉雅山东麓的一个小村里,从小生活在小木屋中,是一家4个孩子中最小的一个。15岁时,他开始了工作,扛着90磅重的补给袋攀上珠峰大本营,供登山者使用,还会陪同外国徒步旅行者翻山越岭。他现在的工作相比帮助人们登顶世界最高峰的工作是否不那么重要?“这两份工作没有特别不同,”他对《纽约时报》的记者科里·科尔甘农说,“两种工作中都要帮助他人。”[52]皮纳沙领会了工作的深层使命,而很多人则“只是”把这项工作看成是切鱼。

我们都希望自己的工作有意义。没有什么比知道自己正在改变世界能带来更强有力的激励作用。耶鲁大学的艾米·瑞斯尼斯基告诉我说,人们可能会把自己的工作看成简单一份工作(“一种必需品,在他们的生活中并非重大的积极方面”),一项事业(需要“赢取”或“提升”的事情),或是一种命运的召唤(“你所做的是有益于社会的事情,是喜悦和满足感的一种来源”)。

你可能会认为某些职位相比之下更容易被视作是一种使命,但是研究发现却出人意料——一项工作能否成为一种使命完全取决于一个人的想法。艾米调研过医生和护士、教师和图书管理员、工程师和分析师、经理和秘书。每一类职业的人里面都大约有三分之一将自己的工作看作一种使命。这样做的人不仅更快乐,而且也更健康。[53]

这样一解释,好似一切都不证自明了。但是,到底有多少人花时间探寻自己工作中的深层意义?又有多少公司会经常给所有员工,特别是那些远离工作一线的员工,与顾客接触的机会,使员工能够亲眼见证他们的工作对人类带来的影响?这样做会很难吗?

在谷歌,我们已经开始试验采用此类互相接触的方式,将每一名员工与我们公司的使命联系到一起。我最近与一组300多名销售人员做了一次交谈,他们全天都在网上帮助小微企业宣传他们的产品。对于谷歌人而言,这项工作有些死板无聊。但是,我告诉他们,这些小微企业主来寻求帮助是因为在你们看来很简单的问题,对他们而言则很难。你们组织过数百次广告宣传活动,但是这对他们来说却是第一次。当亚利桑那州诺加莱斯生产定制牛仔靴子的保罗·邦德皮靴公司(Paul Bond Boot Company)想要拓展口口相传的销售模式时,他们在谷歌投放的第一批广告就带来20%的销售额提升。保罗的公司突然与一个更大的世界联系到了一起。我们第一次与谷歌人分享他们的故事视频时,谷歌人都异常兴奋、深受鼓舞。时任谷歌全球业务高级副总裁的尼科什·阿罗拉将其称为“魔力时刻”。观察他们,分享他们的故事使谷歌人与公司的使命联系在一起。如果这种联系所带来的益处能达到亚当所发现的一半,那么在这上面的投入就能算上极好的。

如果你相信员工,就不必害怕与他们分享信息

透明是我们公司文化的第二块基石。“默认开放”(Default to open)是在开源社区中时常会听到的一个短语。谷歌开源总监克里斯·迪博纳是这样定义这个短语的:“应该假设所有的信息都可以与团队分享,而不能假设任何信息都不能分享。限制信息传播皆为有意而为,最好有充足的理由再这样做。在开源领域,隐藏信息是有悖于主流文化的。”这个概念并非谷歌创造出来的,但是我敢说谷歌就是这样做的。

举个例子,想象一下谷歌的代码库,存储了保证我们所有产品运转的全部源代码(或称作电脑程序)。其中包含了我们几乎所有产品的代码,包括谷歌搜索、YouTube、AdWords(面向广告主的产品)和Adsense(你在网上看到的那些小字号的蓝色文字广告)。我们的代码库中包含了谷歌的算法和产品的秘密。在一般的软件公司中,新入职的工程师只能看到自己负责产品的代码库。而在谷歌,新聘用的软件工程师在上班第一天就可以使用几乎所有的代码。我们的企业内网中有产品路线图、产品上市计划、员工每周状况报告,以及员工、团队的季度目标(简称okrs,即“目标和主要成果”……我将在第七章中做详述),这样一来,每一名员工都能看到其他同事正在做的事情。每个季度开始几周之后,我们的执行总裁埃里克·施密特会带领全公司回顾几天前在董事会做过的演说展示。我们分享一切,信任谷歌人能保守秘密。

在我们每周的TGIF(感谢上帝,今天星期五啦)全员会议中,拉里和谢尔盖主持会议,向全公司的员工(数千人在现场或通过视频参加会议,另有数万人在网上看重播)通报过去一周的最新情况,做产品展示,欢迎新员工。而会上最重要的是30分钟现场问答时间,公司里的任何员工都可以提问题,问题类型也不设限。

问答环节是最为重要的。

不管是琐事(“拉里,你现在已经是首席执行官了,会开始穿西装吗?”答案肯定是不会),商业相关的问题(“谷歌电视棒的制作成本多高?”),还是技术类(“《卫报》和《纽约时报》今天披露了一份美国国家安全局的内部文件,宣称他们正在秘密改变密码产品,以便插入漏洞。我作为一名工程师,如何帮助我们的用户数据安全加密?”)和道德相关问题(“对我来说,隐私也包括能够在网上表达观点,但不需要暴露自己的真实姓名——比如在YouTube上公开评论一段匿名戒酒互助会视频不会暴露我自己也是酗酒者的真相。谷歌现在还支持此类隐私吗?”——在此类问题及用户的建议之下,我们在2014年决定允许用户在社交网站Google+上使用昵称替代真名)。任何问题都可以提出来,进行辩论。任何问题都可以质疑,任何问题也都会有一个答案。

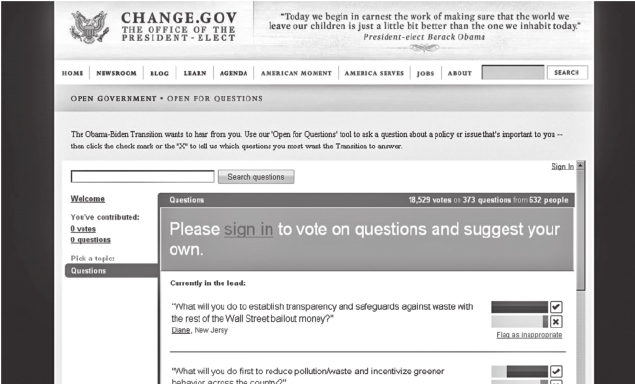

就连选择问题的过程也秉承了透明的原则。我们采用了谷歌环聊(Hangouts)上的一种称作“问答”(Questions)的工具。用户不仅可以提交问题,还可以就问题进行讨论和投票。这种众包过程能够选出最能反映观众兴趣的优先问题。

2008年,当选总统奥巴马的过渡团队在“答各方问”的活动中就采用了这种工具,他们在全美范围内的多处市政厅中邀请全国人民提交问题,由总统回答。参与者共提交了1万多条问题,投票次数超过100万次,决定出哪些问题最重要。(参见下面的屏幕截图。)

开放性如此之高的好处在于公司中的所有人都了解公司的状况。这些听起来可能很琐碎,但其实不然。大型组织内经常会产生不同团队因不知情而重复劳动的情况,浪费了资源。信息分享能使每一个人都了解不同团队的目标差异,避免内部竞争。此举有别于一些宣扬内部竞争且各团队间信息沟通不畅的公司做法。很著名的是阿尔弗雷德·斯隆就任通用汽车首席执行官期间打造的公司文化,这种公司文化在通用汽车最风行的时候,公司中有五个主要的品牌,每个品牌的车辆销售都在不同程度上存在竞争。比如说,丰田的中等价位品牌轿车只有凯美瑞一款。而在同档轿车中,通用汽车旗下别克有诱惑(Allure)和Lucerne两款,有凯迪拉克CTs,雪佛兰有羚羊(Impala)和迈锐宝两款,有庞蒂克G8,还有土星光环(saturn Aura)[54]。即便通用汽车的某个品牌销售很好,其他四个品牌也将失去市场。

2008年奥巴马–拜登过渡团队使用的“谷歌汇问”界面

我们在谷歌有时也会推出类似的产品,但是我们会让谷歌人了解到竞争的存在,并向他们解释允许竞争存在的原因,以此使不健康的竞争最小化。此时“后期绑定”将得到充分利用;后期绑定是一种编程术语,我们刻意误用是为了指出等待之后再做决定的意义所在。比如说,我们推出了两款操作系统:Chrome(基本用于笔记本电脑和网络浏览器)和安卓(基本用于智能手机和平板电脑)。从某个层面来讲,没有道理让消费者从笔记本电脑使用的Chrome和手机使用的安卓系统中做出选择。二者都是谷歌的产品:难道不应该是一样的吗?但是,这两个团队各自优势不同,对技术的侧重方向有所区别。Chrome启动更快,无线网功能更强;而安卓开发出更多的应用群,可以在电子市场上下载。迄今为止,同时拥有两种系统所带来的创新和知识,其意义要超过二者同时运行的费用。

我们还采用了科技公司中很常见但名字有些不雅的方法,叫作“吃狗粮”,在这种方法下,谷歌人要成为第一批尝试新产品的人,并提供反馈意见。 [3]“吃狗粮的人”最先试驾了我们的自动驾驶汽车,在车辆的日常使用方面提出了很有价值的反馈意见。通过这种方式,谷歌人了解到公司中发生的事情,团队也能尽早得到真实用户的有价值的反馈意见。

“透明”所带来的意外好处中有一点在于,通过分享数据,员工表现会得到提升。马里兰州巴尔的摩市约翰·霍普金斯医院的外科医生马蒂·马卡瑞提到纽约州最初要求医院通报冠状动脉旁路手术时的情况。之后的四年里,心脏手术的死亡率降低了41%。[55]只需要简单地要求手术过程透明就足以改变很多病人的命运。

有一些公司在透明度方面做得比我们还要深入。世界上最大的对冲基金、拥有1450亿美元资产[56]的桥水联合基金(Bridgewater Associates)采用了这样的方式:每一次会议都录下来,供所有员工参考。桥水基金的创始人雷·达里欧解释称:“我所信奉的最重要的一条准则就是,理解真相……是渐入佳境的关键。我们坚持彻底的透明化,抛开自我意识的阻碍,以此获取真相,探寻自身错误和个人的弱点,从而取得进步。”[57]

会议记录不仅可以作为沟通媒介,还可以成为学习工具。管理者可以定期收到编辑好的会议记录,这些会议记录为他们提供了重要的公司时讯,阐释了做出决定的过程,分享了即便最高层的管理人员也在不断学习和成长。会议记录还被用于鼓励严谨的思维和沟通。如果能够回顾真正发生过的事情,就不再会出现“我从没说过这些话”或“我说的不是那个意思”之类的情况了。此举还有一个相对隐含的目的就是减少耍手腕的机会。如果能够回听会议的讨论内容,就很难在背后说他人坏话了。

透明的价值在桥水联合基金被看作是重中之重,是公司员工人生观和实践的根基。而且保持透明度在这里确实行之有效。他们良好的诚信记录、浓厚的公司文化和数十年来超乎市场的表现让人很难辩驳。

此外,桥水联合基金的透明度要比谷歌更高。这在一定程度上是由于我们强烈地感觉到隐私是个人应有的权利。比如说,用户信息在谷歌就得到了严密的保护。即使是因为法律原因在有执法机关法令要求提供用户信息的时候——我们还会力争法令到底正当与否——我们也会发布透明度报告(www.google.com/transparencyreoprt)将我们可以公开的此类事件都公之于众。而当我们犯了错误的时候——正如2010年时,某一辆街景车在行进中无意间从某未加密无线网络中搜集到一些工资情况数据——我们会立刻采取措施修正这些错误,并避免同类错误在未来继续出现。

我们确实也摸索出一些途径来解决桥水联合基金积极处理的一些问题。比如我们解决“背后中伤”问题的方法是,如果你写了一封说别人坏话的电子邮件,当邮件转发给对方时也不要惊奇。我记得我第一次在电子邮件中抱怨某个人的时候,我的经理立刻将邮件转发给那个人,迫使我迅速解决了与那个人之间的问题。这个过程给我上了深刻的一课,使我认识到与同事直接交流的重要性!

这样说来,透明度和默认开放都有不同的程度区分。多数组织在这些方面远没有任何风险,因此他们并不会损失什么,反而会获得很多。总而言之,如果你们的组织说“员工是我们最重要的资本”(多数组织都会这么说),而且真心这样认为,那么你就必须默认开放。否则你就是在欺骗员工,欺骗自己。你嘴里说着员工很重要,但却没有善待他们。公开信息可以向员工证明你相信他们是可信的,相信他们的判断力。更多地把当前发生事情(以及情况如何和发生的原因)的来龙去脉讲给他们听,这样可以使他们更高效地完成工作,做出在自上而下管理模式下难以想象的贡献。

我们所有人都想要掌控自身的命运

发声的权利是谷歌文化的第三块基石。发声的权利意味着给员工真正的话语权,决定公司如何运营。你需要决定是否相信员工,欢迎他们发表意见。对于很多组织而言,这样很令人恐惧,但是只有这样才能秉持公司的价值观。

我们很多人力资源政策都是由员工发起的。比如说,在美国的税法制度下,同性伴侣必须要为同性恋伙伴获得的健康福利缴纳所得税,而异性已婚伴侣则不需要支付这种税。有一位谷歌人给我们的福利副总裁伊冯·阿格耶写了一封电子邮件,解释这种做法是不公平的。伊冯回信说:“你说的对。”[58]她立刻采取了一项政策,给同性恋伴侣额外支付一笔钱,补贴额外的所得税;谷歌是第一家采取这种政策的大型公司,也是第一家在全球采取这种政策的公司。

除了能够彰显公司的价值观,给员工发声的权利还有很多其他益处。地处奥斯汀的得克萨斯大学的伊森·贝尔雷斯发现,“长久以来,给员工表达观点的机会一直都是做出高水平决策和组织高效性的关键推动因素。关于发声权利的研究显示,员工毫无保留地表达观点对于决策的水平、团队的表现和组织的表现都有积极的影响”。[59]

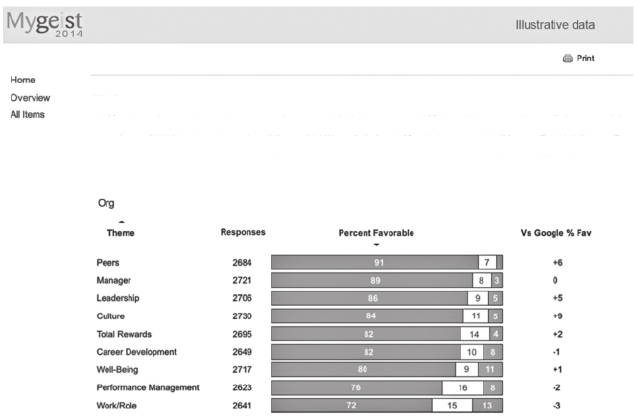

2009年,在我们的一次年度调查中,谷歌人说现在做成事情越来越难了。他们说的没错。我们的规模翻了一番,员工数量从2006年底的10674人上升到2008年底的20222人,营业收入从106亿美元提高到218亿美元。我们的首席财务官帕特里克·皮切特没有要求采用自上而下的公司机制,而是将权力放到谷歌人手里。他推出了“官僚主义克星”(Bureaucracy Busters)的活动,现在已经发展成为一个年度项目,谷歌人在活动中可以说出最令自己沮丧的方面,并协助改变现状。第一次开展这项活动时,谷歌人提交了570个想法,投票次数超过55000次。多数令谷歌人沮丧的事情都是一些能够立刻解决的小问题:日程表无法添加分组,因此大型会议的组织非常繁杂;预算批准限额很低,非常恼人,转账很小的金额都需要经理签字;节约时间的工具很难找到(真讽刺)。我们把谷歌人提出的改变意见落到了实处,他们更开心了,而实际上我们的工作也更容易开展了。

与此相反,我回忆起过去与全美前十的一家公司人力资源主管的一次探讨。“我们的首席执行官希望公司能够更有创新性,”她说,“他让我给你打个电话,因为谷歌的创新文化广为人知。他有一个想法是建起一间‘创造房间’,屋子里布置桌上足球机、豆袋坐垫、熔岩灯,还要放很多零食,这样员工就能有很多疯狂的点子。你觉得这样做怎么样?你们在谷歌是怎么做的?”

我给她简要讲了讲谷歌文化是如何运作的,还提议或许她的首席执行官可以尝试录下管理层会议,与员工分享,这样他们就能了解公司的运营情况,明白哪些是领导者看重的事情。这只不过是我脑中浮出的一个疯狂想法,但是我真的认为这样或许是与员工分享决策过程的一种有效方式。我当时还不知道桥水联合基金在这条路上已经走得更远了,他们录下了所有的会议。“不,”她回应道,“我们不会这么做的。”那么让一位低级别的员工参加领导层会议,做会议记录员,之后他可以将会上了解到的信息传递给整个公司,这样做怎么样?(我们以前的产品高级副总裁乔纳森·罗森博格是这种做法的先驱。)“不,我们不能与低级别的员工分享这些信息。”

嗯……好吧。要不这样,当你们的首席执行官给员工开会的时候,鼓励听众问一些员工害怕去问的尖锐的、难处理的问题,如何?“噢,不行,他肯定不会答应的。想象一下这样他会收到多少疯子一样的电子邮件。”如果要换一种方式可以用意见箱——她觉得或许可行——而后每个季度让员工自行选举出来的一组员工决定施行哪些建议。或许还可以给他们一些预算来完成这些事情?“噢,不行,这样做不可行。谁知道他们会做些什么呢?”

这家在其他方面都可圈可点的公司不敢给员工哪怕一点点直抒胸臆或与首席执行官面对面对话的机会。那么,我只能祝她好运,希望那些豆袋坐垫和熔岩灯能管用了。

经受考验的时候,文化最为重要

这三种公司文化基石——使命、透明和发声的权利——是我们讨论谷歌在中国运营时优先考虑的。由于中国的法律和政策要求比较复杂,2006年我们推出了www.google.cn,希望做一些新的尝试。鉴于我们的网站是在中国开放,我们就要遵从当地法律。必须过滤掉一些信息的时候,其他搜索引擎只是简单地删除这部分结果,而我们会在屏幕下方另加一行字“根据当地法律法规和政策,部分结果未予显示”。有时信息的缺失本身也是一种信息。

我们希望自己的举动可以鼓励其他公司提供类似的通告。但事实是在我们提示用户搜索结果是否经过过滤的同时,我们注意到有时网速会变慢。

尽管如此,我们还是继续在中国发展。

但随着服务器遭受的限制越来越多,我们内部就如何做才是正确的展开了激烈的争论。埃里克每周都组织管理层召开会议,会议时长大约两个小时,而在这些会议中,我们经常至少花上30分钟的时间讨论中国的业务。

公司内部上下都在进行着辩论。这些辩论在产品评审会上进行,在TGIF全体员工会议上进行,同时通过数千人参与的长邮件辩论展开,在我们的大厅和餐厅里也都随处可见。

一方面,如果我们认为公司的使命需要严肃对待,如果我们坚信透明的意义,如果我们的公司在文化和准则上有所妥协,我们可不可以坚持我们的原则,放弃中国市场?

另一方面,中国的社会的变化需要时间;我们是不是应该考虑不以年计,而是以10年为基数来谋划改变?如果我们不去解决这个问题,谁又会去呢?尽管作用有限,知道一点总比什么都不知道要好。

2010年,经过数千个小时的讨论,听取了全球员工的意见,我们决定停止在中国设立的网站www.google.cn的搜索功能。

但是我们不想放弃中国的用户。访问我们Google.cn页面的用户会看到一条消息,推荐他们访问我们在中国香港设立的主页www.google.hk。这让我们既忠实于我们的公司文化,又不放弃中国市场。中国内地用户在使用设在香港的主页时也经常登录缓慢,但这样至少可以为用户保留一个当地的中文谷歌网站。自此以后,谷歌在中国的搜索份额萎缩了,但这样做是不错的选择。

如果你给人以自由,他们将还你以惊喜

令我出乎意料的是“文化可以把战略当早餐一样吃掉”这句话竟然是非常恰当的。我真正意识到这一点是在来到谷歌工作三年之后,当时《思考季刊》(Think Quarterly)请我就谷歌文化写一篇文章。[60]我回想起我们领导层团队进行过的各种辩论,发现我们就像对待中国业务问题时一样,所做的决定都不是基于经济考虑,而是基于如何才能践行公司价值观。我们屡次依靠谷歌文化的三大基石——使命、透明和发声的权利——稳住态势,解决困难和分歧,我们围绕着三大基石进行争论,并最终归结出清晰的战略:我们的文化塑造了我们的战略,而不是战略塑造了文化。

我又花了几年的时间搜寻这句话的来源。我了解到有人杜撰称这句话出自极具影响力的管理学理论家彼得·德鲁克。[61]这句话在2006年由福特公司总裁马克·菲尔兹悬挂在福特汽车公司指挥室的墙上,用以提醒浓厚的文化对成功的重要意义。

如果你沿着此路前行,将会遇到诸多坎坷。文化不是一成不变的。比如说谷歌人就曾说过:“谷歌的文化一直在变化,现在已经不是我刚加入公司时的样子了。”“我还记得公司只有数百人的时候——和现在比完全就是不同的公司。现在的我们就好像其他大型企业一样。”“我们这里已经不再是欢乐的地方了。”

上面引用的几句话都是谷歌人在慨叹公司迷失了方向。

引用的第一句话是2000年(不过几百名员工)说的,第二句是2006年(6000名员工)说的,最后一句是2012年(5万名员工——具有讽刺意味的是,那一年谷歌人最常用来描述谷歌文化的词就是“欢乐”!)。事实上,谷歌历史上的每一个时刻,都会有人感觉公司的文化在衰退。几乎所有谷歌人都向往着在谷歌青春年少时的青葱岁月……他们通常将其定义为最初进入谷歌的几个月。这既反映了在谷歌工作的头几个月是多么地激励人心,同时也反映出谷歌持续发展的速度之快。

我们近乎偏执地担忧丢掉公司文化,而且对当前的公司文化一直有一种如鲠在喉的不满。这是一种好的迹象!如履薄冰,担忧公司文化会丧失能促使人们警惕威胁公司文化的事情。如果员工不再担忧,反而更会引起我的关注。

要摆脱这种担忧有一种方法是开诚布公地探讨,疏导沮丧之情,引导他们努力巩固公司文化。在谷歌,我们有一个秘密武器:史黛西·莎莉文。史黛西1999年开始受雇于谷歌,成为第一任人力资源主管。史黛西是一名一流的网球手,毕业于伯克利大学,曾在多家科技公司供职,是个中老手;她聪明,有创造力,直截了当很能鼓舞士气,极具魅力。简而言之,她就是谷歌喜欢雇用的一类人,因此由她来协助打造谷歌的招聘目标也就合情合理的了。现在史黛西任谷歌的首席文化官,是第一位享有这个头衔的人,其职责在于确保谷歌的文化能保持本真。她解释说:“就连公司成立的第一天,我们也在担忧公司文化的事情。感觉公司的文化一直在变化,所以我们要持续斗争,保持核心文化繁荣。”

史黛西建立起一个“文化俱乐部”(Culture Clubs)网站,在我们全球70多处分支办公室中,每一个都有当地志愿者团队负责保持谷歌的文化。他们的预算很有限(通常每年只有1000或2000美元),而他们的职责是推动当地办公室的文化建设,保持与谷歌的联系,鼓励愉快而真诚的讨论。文化俱乐部中并不任命领导者。你只要表现得像个领导者,就算是领导者:负责当地办公室的活动,多表达自己的意见,而且更重要的是,在他人想要询问怎样才算“很谷歌式”的时候会问询你的意见。

最后,史黛西就会找到你,请你来承担这份角色。[62]

我在前文中提过,要建立成功的企业有很多方法,在低自由度和高自由度模型下的公司都有成功的案例。谷歌明显属于后一阵营。一旦你选择要像一位创始人一样思考和行动,你的下一个决定就应该是想要打造哪种类型的文化。你对员工怀着怎样的信念,你有没有勇气如你心中所怀信念一般对待员工?以我个人的经历和专业经验,如果你能给员工以自由,他们就会为你创造惊喜。他们有时也会令你失望,但是我们也都知道人无完人。这并非宣扬自由的檄文,只不过是权衡利弊后的选择。

找出一个能够激发兴趣的使命,做到透明,给员工话语权,这些做法在某种意义上来说是很符合实用主义的。全球有才能的、具有流动性的、目标明确的专业人士和企业家需要这种环境。未来的数十年里,地球上最具天赋、工作最努力的一些人都会涌向允许他们做有意义工作、帮助塑造组织命运的地方。同时这又是一个道德问题,恰如那句至简的格言:己所欲,施于人。

谷歌工作法则:打造了不起的文化

□ 将工作看作是一种命运的召唤,而且工作要有富于意义的使命。

□ 给人以稍多于你的舒适区的信任、自由和自主权。如果你没有感到紧张,那是因为你给的还不够。

[1]

这10件事包括:以用户为中心,其他一切自然水到渠成。专心将一件事做到极致。越快越好。网络上也讲民主。信息随时随地可得。赚钱不必作恶。信息无极限。信息需求无国界。认真不在着装。追求无止境。

[2]

这里指一种模仿大青蛙布偶秀中布偶角色瑞典厨师发音而成的语言。瑞典厨师在布偶秀中经常说“Bork, Bork, Bork!”,其发音重音通常落在元音上,“W”发“V”的音,“o”发“u”的音。该语言类似于瑞典人说英语的发音。

[3]

“吃狗粮”的说法流行起来是源自1988年微软的保罗·马瑞兹在一封公司内部电子邮件中督促使用微软自己的服务器产品。而卡尔坎宠物食品公司的母公司玛氏集团高管早就开始吃自己产的狗粮了。《独立报》的记者乔尔·布莱纳在1992年7月26日的一篇报道——《在玛氏的生活》——中写道:“我们站在加利福尼亚州弗农市的玛氏宠物食品部的‘剪辑室’。销售副总裁约翰·墨菲没有一丝犹豫,把干净的手伸进狗粮里,从浓稠的肉汤中拣出一块湿乎乎的紫色东西,一下扔进了嘴里。‘这对动物是不可抵挡的美味和诱惑。’他评价道,‘真的,味道就像冷的炖肉。’”20世纪90年代中期,我参观了同一个房间,也见证了同样的事情。

第三章 只聘用比你更优秀的人

为什么说人才招聘是任何组织唯一最重要的人力活动

Work ruLes!

Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead

想象一下你中了美国历史上最大金额的彩票头奖:6.56亿美元。你可以做任何事情。你出人意料地选择组建一支冠军棒球队。你有几种选择,可以用大把的现金,雇全球最好的球员为你的球队比赛;也可以采用《少棒闯天下》(Bad News Bears)的方式:组织一批互相合不来的乌合之众,靠着教练、努力的训练以及对动机和人性的深刻洞见,将这些人打造成胜利的队伍。[1]

哪一种方式更容易让你的球队夺冠?幸运的是,两种方式都经过了实践检验。

世界职业棒球大赛开始于1903年,至今已经进行了108次总决赛。纽约洋基队(The New York Yankees)参加过其中40次,赢得27次总冠军。洋基队所得的冠军次数几乎是夺冠次数第二位的圣路易斯红雀队(st. Louis Cardinals)的4倍。

洋基队保持夺冠记录的一个主要因素在于他们明确的战略,即付顶薪请最好的球员,2013年球队的工资总额达到2.29亿美元。 [2]从1999年起,他们的工资总额一直是联盟最高的,此前的一年是全联盟第二。事实上,自1998年起,38%的世界职业棒球大赛冠军都由工资额最高的两支队伍获得——或是洋基队,或是波士顿红袜队——53%的时候,工资总额最高的两支队伍会出现在季末总决赛中。[63]

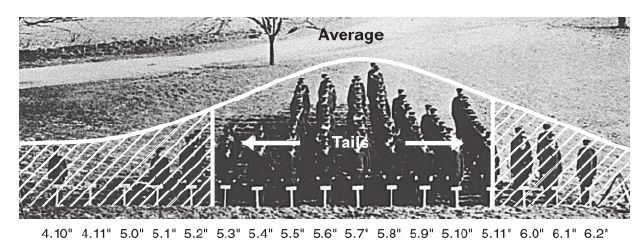

这个结果是非同寻常的。如果获胜的概率是随机的,职业棒球大联盟的队伍每年获得季末总冠军的概率为3%。那么为什么工资总额高的球队赢得更多,但却不能总赢呢?

要知道哪些棒球球员更优秀有相对直接的判定方法。球员的表现是可以观察到的,因为每一场比赛都是公开且有录像的,规则和场上位置也都得到了充分的理解,业内已经形成了一套具有延续性的评估标准,而且每一名球员的工资也都众所周知。尽管迈克·刘易斯写作《点球成金》(Moneyball)——记录奥克兰运动家队(oakland Athletics)巧妙地利用数据分析的方法来评估运动员的表现——的时代早已过去,但是至今也还是很难判定到底哪一名球员是最棒的,也很难预测谁会打出伟大的赛季。不过,要判定最顶尖的5%或10%的球员则并非难事。

如果钱不成问题的话,一支球队就可以聘用前一个赛季表现极好的所有球员,这样组建一支棒球大联盟冠军球队的机会也就相当大了。然而,请来联盟上一个赛季最好的球员并不能保证他们在下一个赛季还是表现最好的。实际情况也确实很少能如愿。但是你可以相当自信这支队伍的整体表现至少能在联盟上游或是所有球队的前1/3。

当然,采用这种方式有个不利的方面就是成本问题:这段时间里洋基队的工资总额涨到2.29亿美元,上涨两倍多,比1998年增加了1.63亿美元。当今,选高薪球员的方式,其有效性遭到普遍质疑,即使在洋基队也出现了质疑的声音。乔治·史坦布瑞纳是购买最好棒球手战略的缔造者。他的职位已由其子哈尔继任,而哈尔计划将洋基队2014年的工资总额降低到1.89亿美元以下,避免缴纳棒球大联盟的奢侈税。[64]

首席执行官也喜欢采用这种战略。玛丽莎·梅耶尔曾是谷歌的第20号员工,对我们的品牌塑造和搜索方法定位都起到很大的作用,她在2012年7月16日成为雅虎的首席执行官。之后的一年里,雅虎至少并购了19家公司,[65]包括Jybe(活动和媒体推荐)、rondee(免费会议电话)、snip.it(新闻简报)、summly(新闻摘要)、Tumblr(图片博客)、Xobni(收件箱和联系人管理)以及Ztelic(社交网络分析)。所有的收购中只有5笔的价格公之于众,总额达12.3亿美元。上述列出的几笔收购中,除了Tumblr的产品仍在使用,其他品牌的部分或全部产品在被收购之后都停止使用,几家公司的员工被整合到雅虎的现有团队中。

并购公司,而后关闭其产品是近期在硅谷常见的一种现象,人们给这种现象起了一个奇怪的名字“并购雇用”。此举的直接目的在于聘用被并购公司的部分员工,这些人通过其制造的产品展现出了足够的能力,若非并购也不会主动加入你的公司。

并购雇用到底是不是一种构建成功组织的好方式暂时还不明晰。首先,这种做法非常昂贵:雅虎并购summly花费了3000万美元,关闭了这家公司,解雇了几乎所有人,只留下了17岁的创始人尼克·达洛伊西奥和其他两人[66]。折算下来每人1000万美元。即使“便宜”的并购雇用,成本依然很高:31名Xobni雇员每人花掉130万美元。[67]除此之外,还要像对现有员工一样,为并购雇用的人支付薪水、奖金和股权。

并购雇用的员工还要眼看着自己的产品被关闭。这是一段痛苦的经历。尽管原本认为金钱可以弥补这种创伤,但是我听说在硅谷中很多并购雇用的工程师只不过在熬时间,等待彻底平静下来之后再做打算辞职单干。另外,并购雇用的员工所创造的成果是否要优于正常雇用的员工也难见分晓。有些时候效果确实好一些,但是我并没有发现切实的证据作为佐证。

鉴于被并购后的某家公司产品和业务得到保留时,其中2/3无法创造价值,[68]那么一定是并购雇用的员工有特别之处才会使这种战略行之有效。我们并不是说并购雇用是个糟糕的主意。只不过这种做法并非显而易见的好主意。

要组建一支棒球队,买最好的球员似乎行得通,但要建立一家公司则要棘手得多。雇员劳动力市场没有棒球运动员的市场透明。判定某个人表现的唯一证据就是他们的简历和他们(有时是他们的推荐人)告诉你的经历,而不是他们工作时的真实录像。棒球场上任何一个位置的打法在各家球队中都大体相似;只不过在一垒的战术上有很多变化。但是在工作中,比如市场营销工作,则有很多不同做法。提供更高的工资只意味着你能吸引到更多的申请者,而不能说明你能找到更好的申请者或从普通的求职者中筛选出最优秀的。

由于上述诸多原因,尽管不愿意承认,但是多数组织都会采用《少棒闯天下》的战略。高管会告诉你,他们招募的是最好的员工,然后培养、训练、辅导他们成为一流员工。我们有三个理由对这些说法保持怀疑。

第一,如果他们真是这样做的,那么不应该有更多的组织有冠军级的表现吗?洋基队参加总决赛的概率为37%,参加总决赛的时候,67%的概率都是他们赢。很少有哪个组织能有这种水平的表现,能持续保持上百年的则更是凤毛麟角了。

第二,如果他们的招聘工作真的做得比其他公司好,那么他们的招聘难道不应该有些特别之处吗?然而大多数组织的招聘方式都大同小异:公布职位,筛选简历,面试,选出要聘用的人。没有什么复杂的。如果所有的招聘都是同样的方式,为什么有一些组织招聘的结果能够不同于竞争者呢?从道理上讲,这就意味着所有的公司招募的人才水平都相对平均。当然每一家公司都会招到一些明星员工和一些糟糕的员工,大家都一样。但总体说来,他们新聘用的职员水平大体相当。

第三,多数人根本不擅长面试。我们认为自己招聘的员工是最棒的,是因为我们自认为能很好地判断一个人的品性。我们开始面试的时候,是不是会立刻评判被面试人,感觉自己很好地把握了他们的性格和能力?如果我们不回顾过去,将我们的面试笔记(如果我们受累做了一些笔记的话)与受聘人在几个月和几年后的实际表现做对比,结果会怎样呢?我们会打心底认为自己招聘的是最优秀的员工。

但其实我们错了。

人们在进行招聘的过程中所采用的方法恰似盖瑞森·凯勒描绘的虚构小镇乌比冈湖一样,在那里“所有的孩子都在平均水平之上”。我们认为自己很擅长招聘,但却从不反思过去,因此永远也得不到进步。有大量数据显示,对被面试人的评估多半都在面试的头三到五分钟形成(甚至更快),[69]余下的时间都是在证明这种先入为主的印象;面试官潜意识中会倾向于比较像自己的被面试人;多数的面试技巧都是没有任何意义的。还记得乔治·布什与弗拉基米尔·普京会面之后称“我看着这个男人的眼睛……我感觉能够触碰到他的灵魂”。[70]

我们除了自认为是出众的面试官之外,还总是暗自相信所选的候选人也都在平均水平以上。毕竟,若非如此,我们也不会给他们工作机会。但是,一次非常成功的面试之后虚无的乐观与面试一年之后评估受聘人表现时平淡的现实之间形成了强烈的反差。少数几名明星员工给我们留下深刻的印象。而我们已经忘记自己曾信誓旦旦地保证聘用的每一个人都将成为业界的明星。

这样说来,招聘的员工基本都是平均水平。

我们能否通过培训加以弥补,使员工变得优秀?不是有很多公司因其领导力学院、全球培训中心和远程教育而闻名吗?这些举措难道不能发掘出新员工的伟大之处吗?

不太能。设计有效的培训是一件困难的事情,非常难。有些专家甚至称90%的培训都无法在员工表现和行为改变方面带来持续的改善,因为培训设计或培训的过程欠佳。[71]招聘一名平均水平的员工,想要通过培训将其培养成明星员工,这几乎是一项不可能完成的任务。有些人或许会争辩称这并非不可能;此话确实非虚(我们将在第九章介绍我们的方法)。也有一些平凡的人变得伟大,尽管多数此类成功的案例都是因为环境和工作类型的变化,而不是得益于培训。

譬如阿尔伯特·爱因斯坦,他最初应聘老师未能成功,后来在瑞士专利局工作也未能得到晋升。他没有参加课程将自己打造成瑞士史上最优秀的专利审查员,也没有读一个教育学位赢取各种教学奖项。他的成功是因为日间工作耗费不了太多聪明才智,[72]因为能够自由地探索一个完全不相干的领域。

这样说来,我们只有两种方法可以吸纳非凡的人才。你可以聘用最优秀的人,或是聘用平均水平的员工,然后将他们培养成最优秀的。坦白讲,你更希望身处下面两种情况中的哪一种?

A. 我们聘用水平超过90%应聘者的员工,一上手就能做好工作。

B. 我们聘用平均水平的员工,通过我们的培训项目训练,希望他们最终能够超过90%应聘者的表现。

如果这样讲的话就不难做出选择了,特别是当你意识到有足够的预算招募最优秀的人才——现在这些钱只不过用到了错误的地方。根据企业执行委员会(Corporate executive Board)的调查显示,各家公司在培训上的投入仍远远高于在招聘上的投入。[73]

而后,这些公司会将缺点说成好处,吹嘘公司在培训上的巨大花费。但是从什么时候起支出变成了过硬的成果?人们会自夸,“我的身材很好——我这个月花了500美元办了一张健身房会员卡”吗?巨额的培训预算并不能证明你对公司员工的投入,只能证明你从一开始就没能招聘到合适的员工。在第九章,我会介绍一些降低培训预算的方式,之后你可以据此重新设定招聘的目的。

在谷歌,我们将人力资金投入前置。这就意味着我们在人力上投入的大部分时间和金钱都用于吸引、评估和培养新聘用的员工了。我们在招聘上投入的资金占人力预算的比例是所有公司平均水平的两倍。如果我们前期选人的时候能做到更好,也就意味着聘用他们之后在这些人身上投入的精力就会减少。聘用水平超过90%应聘者的员工,最糟的情况他们也能有平均水平的表现。这些员工几乎不可能成为公司里表现最差的。但是如果招聘平均水平的员工,不仅会耗费大量的培训资源,而且很可能他们的表现会低于平均水平而不是高于平均水平。

我们为什么要采用这种非常规的招聘方式,将人力资金投入前置呢?

我们别无选择。

谷歌是由两个人在一间宿舍里创办的,公司身处竞争激烈的行业,用户只需动动手指点一下鼠标就可以抛弃我们,投奔我们的竞争者。公司刚起步时,我们就知道唯一的竞争之道就是打造全世界最精准、最快速的搜索产品,但是同时又知道我们永远也不可能请到足够的工程师来打造我们需要的一切:识别网络上一切信息并进行分类的网络爬虫,筛选有意义信息的算法,翻译80多种语言的工具,确保所有产品正常运行的测试,储存和提供所有这些数据的数据中心,还有其他数百种需要开发和支持的产品。阻碍我们发展的瓶颈一直都是寻找伟大人才的能力。

多年来,我们一直不具备洋基队所拥有的巨大优势:钱。和其他很多组织一样,在谷歌成立初期,任性地买来最优秀的人才并非可行的选项。1998年,谷歌还没有任何营业收入,薪酬连续数年都是行业最低水平。直到2010年,多数加入谷歌的人仍然要接受大幅降薪,部分员工降薪比例高达50%,甚至更高。说服他人降低薪水,加入这样一家刚起步的疯狂小公司并非易事。和其他很多人一样,我加入谷歌时也接受了降薪。至今我还记得当时通用电气的部门首席执行官在我工作的最后一天说过的话:“拉斯洛,这个谷歌听起来像是一家可爱的小公司。祝你好运,但是如果在那里工作不顺,就给我打电话,我会给你安排一份工作。”

谷歌在搜索业务上起步也比较晚,雅虎、excite(一种搜索引擎)、搜信(Infoseek)、莱科思(Lycos)、远景公司(AltaVista)、美国在线(AoL)和微软都已经做得很大了。我们必须给应聘者留下深刻的印象,激励他们,让他们相信谷歌能带来一些特别的东西。但是,在我们能够说服应聘者加入谷歌之前,我们不得不想出一种新的聘用方式,确保我们的招聘结果优于其他公司。

想要筛选出非凡的员工,我们就应该彻底改变传统的招聘思维方式,接下来的两章中我会详细介绍我们在谷歌的做法。好消息是,这个过程不需要花太多钱,但是在如何看待招聘的问题上,你需要做出两个巨大的改变。

第一个改变就是要慢工招人才。

应聘者中只有10%(最多!)会成为顶尖的人才,因此你需要筛查很多应聘者,进行很多次面试。我说最多,是因为各个行业绝大多数的顶尖人才并没有在找工作,他们在现有的岗位上享受着成功。因此你在投简历的应聘者中招聘到顶尖人才的概率非常低。

但等待是值得的,恰如我们的研发高级副总裁艾伦·尤斯塔斯经常说的:“拔尖工程师的价值相当于普通工程师的300倍……我宁愿错过整整一批工程师毕业生,也不愿放掉一位出众的技术专家。”[74]

杰夫·迪恩就是这样一位了不起的技术专家,他是谷歌建立初期的成员,是搜索算法背后的核心人物,他研究的算法实现了全球最快速、最精准的搜索。杰夫与几位同事携手,多次彻底颠覆了我们的搜索方式。比如很早之前,杰夫、桑杰·格玛沃尔特和本·戈麦斯研究出将索引存入内存中而不是从磁盘中读取的方法。此举将效率提升为原来的三倍。

杰夫的人缘也非常好,在同事中备受崇敬。我们有一个内部网站,谷歌人会在上面提交关于杰夫的“事实”,类似于墨西哥多瑟瑰啤酒归功于“世界上最有趣的人”(该啤酒品牌推出的一种营销活动)的成就:

•杰夫·迪恩的键盘没有Ctrl键,因为杰夫·迪恩总是控制一切。

•亚历山大·格雷厄姆·贝尔发明电话的时候,他看到有一个来自杰夫·迪恩的未接来电。

•有一次索引服务器坏掉了,杰夫·迪恩在两个小时的时间里手动回答用户的查询问题。eval(评价)数据显示查询质量提升5%。

•1998年,科学家在12月31日增加了一闰秒,给杰夫·迪恩时间解决所有人类所知的系统中的千年虫问题。? 有一次杰夫·迪恩向一位看热闹的人解释芝诺悖论。这位看热闹的人再也没有动过。

•对于杰夫·迪恩来说,“NP”意味着“No Problem”(没有问题)。[3]

•如果全球核战争一触即发,他们不会让超级计算机WoPr(战争行动计划响应)之间互相对抗,而会让WoPr与杰夫对抗。

•牛顿曾说过:“如果说我比别人看得更远一些,那是因为杰夫·迪恩将站在我的肩膀上。”

像杰夫这样对我们非常重要的人并不止一个。萨拉尔·卡曼加有远见卓识,创造出搜索条目的拍卖形式。他与工程师埃里克·维奇默契合作,建立起谷歌的第一套广告系统。比如在出版领域,杂志会列出每一百万读者阅读的收费标价。萨拉尔没有进行预先收费,而是梦想着依据用户搜索的每一个单词或短语进行拍卖。谷歌不会独断专权决定广告的展示顺序。相反,由希望登出广告的公司竞标,决定他们希望在广告列表中的排位,价格从每个单词不足1美分到超过10美元不等。这些有洞察力的想法为我们的股东创造了数十亿美元的价值,为登广告的公司带来了数千亿美元的新商机,而且用户也更加高兴,因为现在他们能够从整个网络中准确地找到需要的信息。

其他一些非凡的谷歌人中还包括黛安·唐——为数不多几个获得谷歌研究员(Google Fellow)荣誉的工程师之一,该荣誉仅颁给那些有巨大技术贡献的人——多年来,她带领团队努力拼搏,确保了广告质量持续提升,最近又接手了Google X的一个保密项目。哈尔·范里安真正写过微观经济学的书,领导着我们的经济学团队。我们金融团队的伦敦分部成员夏洛特·莫尼克,一位奥运划船手,是六位谷歌奥林匹克运动员之一。温特·瑟夫是我们的互联网传道者,因其对互联网的开创性贡献,被世人认作“互联网之父之一”。光学鼠标的发明者(迪克·里昂),excite的创始人和联合创始人(乔·克劳斯和格雷厄姆·斯宾塞),ushahidi(一种众包工具,公民记者和目击者可以报道发生在非洲的暴力事件,该软件由奥瑞·奥科罗发明),谷歌浏览器(桑达尔·皮查伊和莱纳斯·厄普森)和掘客(Digg,凯文·罗斯),这些人与数万名其他非凡的员工携手努力,并肩工作。

你如何能够判断自己到底有没有找到一名非凡的人才?我所遵循的首要原则——也是你在招聘时需要做出的第二个改变——是:“只聘用比你更优秀的人。”

我所聘用的人都在某些特定的方面比我更优秀的。比如说,人才分析和薪资副总裁普拉萨德·塞迪在问题分析方面就更富有洞察力。我们的人员发展副总裁凯瑞·梅思维更加缜密周全,或许是因为他的情商要比我高很多的原因。领导公司多样化和青年教育项目的南希·李勇敢无畏、目标清晰,令我艳羡不已。我们的员工安置和服务副总裁苏尼尔·钱德拉的行动纪律性和洞察力更强,似乎总能为用户找到更快、更经济、更好的问题解决方案。明天这些人都可能接手我的工作。我每周都从他们身上有所学。为了聘用他们,我也等待了很长时间。凯瑞连续四年都拒绝了我的邀请,最后才同意加入谷歌。想要找到这些非凡的人才需要更长的时间,但是这样的等待是值得的。

除了愿意等待更长时间,等待某个比你更优秀的人出现,你还需要说服经理放弃招聘的权力。我应该预先说明,谷歌新聘用的经理非常讨厌这种做法!经理希望挑选自己的团队成员。但是即便心怀最大诚意的经理在旷日持久的搜寻过程中也会在选人标准上做出妥协。比如,多数公司在招人的第一天里,在行政助理岗位的能力要求上都会设立非常高的标准,但是90天过去之后,只要受聘者愿意接听电话,不管人怎么样经理都会接受。更糟糕的是,经理个人可能会存在偏见:他们希望聘用一位朋友,或是招聘一名实习生,卖个人情给某位高管或大客户。最后,让经理决定聘用事宜,会使他们在团队人员组成方面掌握过大的权力。(我将在后续章节中讨论谷歌要最小化经理权力的原因。)

6个月左右之后,我们的新经理会发现聘用的人员水平比以往在任何地方工作时都要好,他们周围全都是卓越的人才,也经过同样严酷的选拔才进入团队。我不能说他们喜欢不做聘用决定,但是他们赞赏这种放弃招聘权力的做法。

但这种严酷的招聘选拔过程让我们意识到一个问题,即最优秀的人才并不总像我们预料的一般都来自最好的学校。谷歌规模尚小,每年只招聘几百人的时候,严格把控出身背景进行招聘还相对简单高效:我们只聘用斯坦福、哈佛、麻省理工及类似学校的毕业生,只在最受推崇的企业工作过的员工中选人。随着公司规模的壮大,每年需要数千名新员工,我们发现很多最优秀的人才并不在这些学校里读书。或许你并不会感到惊奇,但是坦白地讲,在谷歌成立初期,我们在招聘时更推崇精英主义。直到今天我们仍本着最好的本能去处理人力资源问题——我们的本能或许也如所有人一样都有缺陷——而不会靠数据去分析。

因此我们开始寻找一些表现出韧性和克服困难能力强的应聘者。现在我们更愿意聘用一位聪明、努力、在某州立大学毕业的尖子生,也不愿意聘用常春藤盟校的中等甚至中等偏上的毕业生。我们对大学教育背景的重视远不及对你取得成就的重视。有些职位,你没有上过大学都没关系。重要的是你为公司带来了什么以及你如何展现出卓越的能力。从某种意义上讲,我们的招聘工作本应如此,因为我们公司的创始人中就有一位没有完成大学学业。尽管我们在全美300多家学校和全球很多学校中招聘电脑科学家,但是我们有一些最优秀的员工从来都未曾涉足大学校园。

不过,在此如果不提醒一句,就难免有些疏忽过失了。2001年安然公司倒闭后,马尔科姆·格拉德威尔为《纽约客》写了一篇题为“人才的谬见:聪明人是否被高估了?”的文章,批判安然和麦肯锡对“聪明人”的痴迷:“麦肯锡的全面衰败及其追随者安然的崩塌在于,他们认为组织的智慧仅仅是员工智力的一种简单体现。他们相信明星员工,因为他们不相信体系。”[75]

这些话与我在麦肯锡的经历有些出入,他们有完善的内部人员发展体系,也建议客户建立同样的体系。我也赞同盲目地聘用头脑聪明的人,给他们无限的自由做事难免会造成公司突然的和灾难性的败落。我们当然都希望聘用最优秀的人才,但“最优秀”不是只靠智力或专业能力等单一方面的属性定义的。

恰如我将在第八章中介绍的内容一样,在某一环境下的明星员工换到新环境中就不一定能成为明星。因此确保某人在你们的环境中能够大展身手变得至关重要。在第五章,我将介绍我们在谷歌是如何通过广泛分析应聘者多方面的属性——最重要的是谦逊和责任心——实现上述目标的。其他一些属性在我们的招聘过程中是如此重要,促使本·戈麦斯和克利什纳·伯哈拉特——他们参与和发明了谷歌在搜索方面前三个专利中的两个——发现:“这真是一个值得关注的现象:面试比你更优秀的人,然后拒绝他们。”

从《人才的谬见》一文中得到的教训不是“不要聘用聪明人”。而是“不要只聘用聪明人”。至理名言。出色的招聘工作不仅在于聘请到名头很大的人、顶尖的销售人员或最聪明的工程师,而且在于搜寻到在你所处组织的环境下能够成功的最优人才,在于找到能使周围每个人都更加成功的人才。

招聘是一家公司最重要的人力资源活动,而我们绝大多数人并非如自己所想的一般擅长这份工作。调整你们公司的人力资源工作重心,聚焦招聘工作,此举几乎比任何培训项目带来的回报都要高。

谷歌工作法则:关于招聘

□ 资源有限的情况下,将人力资源费用首先投入到招聘上。

□ 慢慢来,聘用最优秀的人才,只聘用在某些特定的方面比你更优秀的人,不要让经理独自做团队人员聘用决策。

[1]

年纪尚轻不记得《少棒闯天下》的读者可以想想《大联盟》(Major League)、《冰上特攻队》(The Mighty Ducks)、《大盗小巨人》(Little Giants)、《绝世天劫》(Armageddon)、《完美音调》(Pitch Perfect)……采用类似情节的电影有很多。

[2]

工资总额是主要因素,但并非唯一因素。比如,洋基队在20世纪上半段得益于其对美国棒球大联盟的影响——参见杰夫·卡兹2007年出版的《堪萨斯竞技队以及洋基队错误的半个世纪》(The Kansas City A’s and the Wrong Half of the Yankees)——以及后半个世纪锋芒毕露的市场管理。那些年旧金山巨人队的球迷经历了非常痛苦的观球史。付钱请顶级的运动员在其他体育运动中似乎也能带来成功。《经济学人》杂志分析了英国足球队在1996~2014年之间的表现,发现“任何一个赛季的积分变化中的55%可以通过工资费用情况来解释”。不过《经济学人》也表示这种相关性并非证明二者存在因果关系——《经济学人》2014年5月10日刊,57页,“全力而为”(“everything to Play for”)。

[3]

我曾向一位密友格斯·马特玛尔请教“NP”的含义,他有数学、物理和商业的学位,还是精英辅导和考试准备公司“硅谷优势测试”的主管。我想如果有什么人能够解释NP的意义的话,那肯定非他莫属了。格斯告诉我说:“NP课程包含所有的计算问题,比如相应决策问题可以在非确定性图灵机上利用多项式时间解决。”嗯……而后他帮我翻译了一下:“如果你不是一位计算机科学家,就只需要知道‘NP问题’代表‘非常非常难解决的问题’。”

第四章 搜寻最优人才

谷歌“自我复制人才机器”的进化

Work ruLes!

Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead

在一次谷歌的董事会顺利召开之际,英特尔首席执行官、谷歌董事会成员保罗·欧特里尼总结称:“最令人钦佩的是,你们的团队打造了世界上第一台自我复制的人才机器。你们建立的体系不仅能够招聘到非凡的人才,而且这些人才能够与公司同发展,使每一批员工都更加优秀。”当时我就好似一名马拉松运动员,在冲过终点线的一刻如释重负。当时是2013年4月,谷歌在之前的两年里招募了一万多名新员工。

事实上,我们几乎每年都要招募大约5000名员工。要实现招聘目标,我们要从每年100万到300万名应聘者开始着手,也就是说只有0.25%的应聘者能够得到职位。作为对比,哈佛大学2012年的入学比例为6.1%(34303人申请,录取2076人)。哈佛是一家很难进的大学,但是进谷歌公司的难度是它的25倍。

一切真的开始于创始人

拉里和谢尔盖,加上乌尔斯·霍尔泽(谷歌最早的10位员工之一,现任谷歌技术基础架构高级副总裁),共同建立了谷歌招聘体系的基础。他们最初的期望只是想要招募到最聪明的人。后来,我们又对招聘流程进行了优化,因为单纯的高智商并不能确保一个人有创造性或善于团队协作,不过以招聘高智商的人作为起点的确是个不错的选择。

乌尔斯这样解释道:“我有亲身体会,我曾创办过一家只有7个人的小型创业公司,后来被太阳微系统公司收购,团队迅速从7人增加到大约50人,但是我们的产出反而不如以前。因为新加入的40多人大多数都没能很好地融入团队。他们带来的价值尚不及我们耗费的时间,如果我们的团队只有15个人或许会更好,你懂的,每个人都非常优秀的那种。我多少有些担心,谷歌拥有50位工程师的时候反而不及只有10位工程师时产出高。”

公司创始人意识到招聘工作由一个委员会完成的重要性,他们经常围坐在一张乒乓球桌旁面试应聘者,而这张乒乓球桌同时也是谷歌当时唯一一张会议桌。他们本能地意识到任何个体的面试官不可能每次都做出正确的选择,他们的这种本能后来发展成我们在2007年进行的“群体智慧”研究,其中具体内容将在后文探讨。就连谷歌第一间办公车库的主人、与拉里和谢尔盖交好的苏珊·沃西基,当初应聘我们的第一任市场营销主管时也要参加面试。

重要的是他们还将这种意识确定为一种招募的客观标准,极为理想地由一位最终核心审核人对标准进行把控。现今我们将这项标准把控的责任分由两个高级领导者团队承担,一个团队由产品管理和工程师组成,另外一个团队由销售、融资和其他部门成员组成。而且对于每一位应聘者——是的,每一位——我们都有一位最终审核人:我们的首席执行官,拉里·佩奇。

成立这两个团队的目的仅仅是为了确保我们能够坚持公司创始人设立的高质量标准。如果你创立了一家公司或组织了一个团队,你会明确地知道自己希望聘用怎样一名新员工:像你一样充满动力、聪明、风趣、对这家新公司充满激情。你最初招聘的几名员工能够达到这样的标准。但是他们主持招聘时很难保持你的标准,这并不是因为他们人不好或能力不足,而是因为他们无法准确地理解你希望招募怎样的人。

因此招募的每一批新员工都要比前一批稍差。随着公司的壮大,就有更多外在诱惑出现,或是想要招聘一位朋友,或是为了帮客户的忙或加强与他们的关系,聘用他们的孩子。这些举动都会带来招聘质量的下降。结果就是你从一个只招聘明星员工的小公司或团队变成一家招募平均水平员工的大公司。

成立初期:龟速招募惊世人才

2006年之前,谷歌人用尽了一切方式去寻找应聘者。我们尝试了传统的方式,比如在Monster.com之类的网站上公开招聘。这些方法起到了一些作用,但并不尽如人意。我们每聘用一位员工,就要筛选掉数万名应聘者。[1]

和其他所有公司一样,我们也会做背景调查,但与此同时,我们还会建立起应聘者追踪系统,将应聘者的简历与现有谷歌人的简历做对比。如果二者有重叠——比如说与一位谷歌人是同一所学校的同年级校友,或同时在微软工作过——通常这位谷歌人就会收到一封自动邮件,询问他们是否认识这位应聘者,如何评价这位应聘者。此举是考虑到应聘者提供的应聘材料总是金光闪闪,而我们认为,这些“后门”参考资料会更加真实。这种方法能够筛选掉“溜须拍马和狐假虎威”的人。[2]

包括上述信息在内的一些信息将汇总成一份招聘信息包,每名应聘者有50页甚至更多的介绍,然后由招聘委员会审阅。我们会组建很多个招聘委员会,每一个委员会的成员都熟悉招聘的职位,但是与该职位没有直接利害关系。比如说,线上销售职位的招聘委员会将由销售人员组成,但是成员不会包括招聘经理和任何将与应聘者有直接工作关系的人。此举旨在确保客观性。

我们与一些外包招聘公司签过合同,但是他们很难理解我们寻找人才的目标,因为我们希望聘用“聪明的通才”而不是专家。这些公司很疑惑我们为什么会更喜欢聘用一些聪明且有好奇心的应聘者,而不是真正了解所做工作的人。而当我们坚持按照成功聘用的人数付钱而不是像大多数客户一样缴纳固定聘金时,他们的疑惑渐渐变为沮丧。而且不止于此,我们要求进行数十次面试,拒绝99%以上的应聘者,并且通常给应聘者的薪水也比他们当前的薪水要低。

我们尝试过一些疯狂的做法。2004年,我们在马萨诸塞州的坎布里奇和加利福尼亚101号高速公路边上各竖起一块广告牌,广告牌上登出一道神秘的谜题,希望有好奇心和雄心的计算机科学家能够解出这个问题。

解出谜题的正确答案(以防你好奇,答案是7427466391)之后就能找到下面的网页,网页上有第二道谜题。

神秘的广告牌[76]

(在自然常数e的连续数字中找到第一个10位质数)

第二个谜题。版权归谷歌所有

如果你能够解出第二道谜题,自然常数e中相加等于49的10位数字,f(5)的结果是6819025515,就能看到下面的奖励网页。

结果呢?我们一个人也没招到。2013年,我们复查了招聘记录,查看结果是否仍然如此。我们没有因为广告牌直接招聘到任何人,不过有25名现有的谷歌人说他们见过这些广告牌。他们都以为广告牌是一次有趣的营销活动,但是其中一人指出:“题目很棒,但是在高速公路边的广告牌上印上很长的神秘文字可能不是很好的广告宣传方式。”或者说会使高速公路不那么安全!广告牌带来了很大的宣传效果,但其实却是资源浪费:招聘团队需要处理大量的简历和问询。多数人无法同时解出两道题。在面试解出两道题的应聘者时,我们发现在个人竞争中表现好的人并不总能成为优秀的团队伙伴。赢得这些比赛的人或许很聪明,但通常只是在某一领域有所专长。或者是因为他们习惯于解决有明确终点和确定答案的问题,而不是掌控现实世界中的复杂状况。我们在谷歌就有这样的要求,我们寻找的人不仅能够解决今天的问题,而且能够解决未来可能出现的各种未知问题。

解出两道谜题的奖励。版权归谷歌所有

在招聘过程中,我们会针对每一位应聘者采纳多角度的观点,因为我们正在处理很多或许难以解决的计算机工程难题。如果能够成功,将会带来巨变。如果不能成功,尝试一下反正也很有趣。我们希望用你聪慧的头脑帮助我们发现。

我们认为任何单一方面的观点都可能是存在偏见的,但是我们所搜集的观点中有一些是不相关的。每一位应聘者都需要提供sAT(美国大学录取考试)考试成绩,研究生考试成绩(如果有的话)和大学成绩单。我参加面试的时候,根本不敢相信谷歌会要求我给大学去电话,要来13年前的大学成绩单。对于那些已经毕业二三十年的人来说,这种要求就更加古怪了。[3]

我们认为要求提供成绩和成绩单有助于从侧面帮助寻找聪明人。此举也确实淘汰了一些在成绩上作假的应聘者。但是在2010年,我们通过分析发现学业表现除了预测大学毕业后头两三年的工作表现外并没有更多的预测作用,因此我们只要求刚刚毕业的学生提供成绩单,对其他应聘者则不再做此要求。

21世纪第一个十年中期,面试官可以问应聘者任何问题,但是并没有一定的面试结构可循,因此面试官提供的反馈意见经常缺乏足够的洞察力。另外面试官之间缺乏必要的沟通协调,造成经常忘记问询某些特别的方面,因此需要应聘者做更多次面试。

这使很多应聘者的应聘经历非常痛苦。当时的媒体也都长篇累牍地报道谷歌招聘过程中的可怕故事:“他们把你当成一次性消耗品一样对待”;[77]“我不得不遗憾地说,关于这家公司傲慢、粗鲁的报道……并不夸张。”[78]

你或许能够想象,我们的招聘机器就像冰川运动一般缓慢。得到谷歌的聘用可能要用上6个月甚至更久,应聘者拿到工作机会之前可能要参加15~25次面试。一名谷歌人可能要从申请一份工作的成百上千人中选出十几人做面试,对其中每一位应聘者就要用上10~20小时进行面试和撰写反馈报告。再乘以每位成功的应聘者要经历的15~25次面试,每聘用一位应聘者就要投入150~500小时谷歌人的时间,这其中还不考虑招聘人员、招聘委员会、高管和创始人投入的时间。

但是回顾往事,彼时彼地采用这种方式也是权衡利弊之后的正确选择。这台招聘机器的设计本身非常保守。它全力避免误报——在面试过程中看起来不错,但在工作中表现不尽如人意的人——因为我们宁愿丢失两个了不起的员工也要避免聘用一名表现糟糕的员工。表现糟糕的员工和耍心机的人会给整个团队带来毒性反应,需要持续投入管理时间对其进行训导或劝退。谷歌发展非常迅猛,处于利害攸关的时期,无力承担此种风险。因此在我们找到完全合适的人选之前,会一直保持某个职位的空缺。恰如埃里克·施密特曾对我说过的:“现实情况中确实有些员工应该被淘汰掉,但是招聘的目标应该是根本不聘用这样的员工!”

我们期望,严苛的聘用标准结合对招聘工作不遗余力的重视,能够实现成功招聘优秀人才的目标。在谷歌最初的100位员工中,有一些会继续做首席执行官(雅虎和美国在线的)、风险投资人、慈善家,当然还有一些继续作为谷歌人,领导谷歌最重要的一些活动。比如苏珊·沃西基,先是领导我们的广告产品团队,后又主管YouTube团队。

事实上,16年过去了,谷歌最初的100位员工中有大约1/3仍然留在谷歌。[4]对年轻的创业公司来讲,早期员工能够坚持这么久是非常罕见的,更为罕见的是他们还会随着公司规模从数十人到数万人的增长,在个人品性和专业能力上持续进步。

事实上,我们如此重视公司的发展有一个重要原因就是能为我们的员工提供足够的大展身手的工作。拉里曾解释道:“我们从员工数量上讲是一家中等规模的公司。我们有数万名员工。市场上有些公司有数百万雇员。这差不多是百倍的差别。那么想象一下如果我们的员工数量是现在的一百倍,我们能做多少事情。”他经常对员工说,未来他们每个人都可以经营一家等同于今天谷歌规模的公司,但同时仍然属于公司的一部分。

这样的招聘体系是实用的,但是还远远算不上自我复制的人才机器。到2006年我加入谷歌的时候,感觉我在硅谷遇到的每一个人都有过一段在谷歌冗长缓慢的招聘体系下的苦痛遭遇:我遇见过一位软件工程师告诉我面试他的谷歌人非常傲慢;我的房产经纪人的兄弟曾被谷歌拒绝过,但一周之后又接到谷歌招聘的电话,请他面试同一个工作;当地一家餐馆的服务员有一位朋友曾参加过谷歌的面试——过去的8个月一直都在面试!就连谷歌人也在抱怨招聘流程的冗长和武断,尽管他们都认同这种做法能够保证很高的招聘质量。

很显然,我们存在一些问题。如果每招聘一名员工就需要花去谷歌人250小时的时间,即使每年只招聘1000人,我们也需要投入250000小时的时间。换言之,需要125个人全职工作才能招聘1000人。而且在2007年之前,我们甚至都没有招聘目标。我们接到的命令是聘用尽可能多的聪明人,因此我们不断成百成百地增加招聘人员,用去谷歌人越来越多的时间。我们的招聘流程耗费了巨大的资源,用去了太多的时间,对应聘者而言太过痛苦。

大海捞针:从70亿人中找到最好的应聘者

谷歌成立初期及之后的多年时间里,我们最优质的应聘者源自现有员工的推荐。曾经一度,我们聘用的人当中有超过半数都是其他员工推荐的。然而,从2009年开始,我们发现员工推荐应聘者的数量开始下降。因为员工推荐是我们公司成立最初10年里最重要的雇员来源,所以这种现象的出现非常令人担忧。

最简单也是最浅显的应对方法是提高成功推荐的奖励。其背后的逻辑在于,如果平均每个谷歌人推荐7个人能够成功一次,得到2000美元的推荐奖励,那么他们理当推荐更多的人,以期获得奖励。后来我们把推荐奖励提高到4000美元。

此举并没有为我们带来推荐率方面的任何提高。

结果谁也没有因为推荐奖励而激发出有益的动机。我问谷歌人为什么不推荐朋友和原同事来谷歌,他们的回应都掷地有声,令我有些茫然:

“你在开玩笑吗?这是最棒的地方!我非常希望朋友来这里工作。”

“这里的人都酷毙了。我认识一个人很适合在这里工作。”

“我在为一项伟大的事业奋斗。有多少人能有此等荣幸?”

我的第一反应是:“这些人到底喝了多少酒?”但是我又和更多的人聊过,看过我们的调研结果,发现这些人的想法并非特例。谷歌人确实很喜欢自己的工作,希望能与他人分享。只不过很少有人提及推荐奖励的事情。

推荐奖励是一种外在的激励因素。其他的外在激励因素还包括社会认同、加薪、晋升、奖杯或旅行奖励。内在激励因素与其相对,源自内心主动的想法。内在激励因素包括回馈家庭或社区的期望、满足好奇心以及完成一项复杂任务所带来的成就感或自豪感。

我们了解到,谷歌人做推荐完全是出自内在因素。我们或许可以将每一个推荐奖励提高到10000美元,但是结果也不会有太大区别。

但是有一点解释不通。如果员工是因为内在因素而做推荐的话,那么为什么推荐率会下降呢?是因为员工在谷歌不那么快乐吗?难道我们偏离了公司的使命?

不是。我们只不过是在管理被推荐人方面的工作做得不到位。尽管从被推荐人中成功聘用的受聘人比例要比通过网络或招聘公司应征的更高,但是其比例也只有5%。这令谷歌人非常沮丧。如果20个人中才有1个能够得到聘用,那么为什么还要继续推荐优秀的人来呢?更糟糕的是,应聘者要忍受太多的面试,而且推荐人对朋友的面试情况也不再跟进。

为了解决这些问题,我们大幅减少了每一位应聘者的面试次数。我们还为被推荐人提供了周到且质量上乘的服务,推荐来的应聘者将在48小时内接到我们的电话,而推荐应聘者来的谷歌人每周都会收到关于应聘者的情况通报。相比而言,谷歌人和应聘者对这个流程更满意,但是推荐人的数量还是没有变化。至此,我们还是没有弄清为什么推荐的应聘者越来越少。

我们的员工不可能认识世界上的每个人

我们对推荐聘用方式的过分依赖已经穷尽了谷歌人的交际圈。为了解决这个问题,我们引入了“辅助回忆”活动。辅助回忆是一种市场调研方法,向被试人展示广告或告诉被试人某种产品的名称,询问他们是否接触过。比如说,你可能被问及过去的一个月内是否记得看过某种洗衣粉的商业广告。之后你可能会被问及是否记得看过汰渍洗衣粉的广告。诸如此类的提示总能有助于人们回忆。

在做推荐的事情上,人们通常会最先想到几个人。但是他们很少会一个不差地想到自己认识的所有人(尽管有一位谷歌人推荐了自己的母亲——而且被聘用了!),他们也不可能完全了解所有空缺的职位。我们采用了类似市场调研的方式唤起谷歌人的记忆,使推荐人的数量增加了三分之一强。比如,我们会询问谷歌人在某一个特定职位上会推荐谁:“你共事过的同事中,谁是最优秀的财务人员?”“谁是最棒的ruby编程语言工程师?”我们还会汇聚二三十人成组的谷歌人做资源汇集。我们请谷歌人按照系统的方法仔细查看自己的Google+、Facebook(脸谱网)和领英联系人,招聘人员随时待命,一旦谷歌人推荐出很优秀的应聘者,就可以立即跟进。将一个宏大的问题(“你知道我们应该雇谁吗?”)分解成很多小的、易于控制的小问题(“你认识什么人可以在纽约做一个不错的销售人员吗?”)帮助我们找到了更多、更优秀的被推荐人。

但这些努力不足以满足巨大的招聘需求。即使将现在平均聘用率提高10倍,我们每年也需要超过300000名被推荐人才能满足期望的发展需求。最好的年份,我们也才收到100000个推荐而已。

在这个过程中,我们注意到一些令人吃惊的状况。最优秀的人并不在寻找工作。表现极为优秀的人在现在的工作岗位上很开心,满足感很强。他们不会进入人们的推荐人名单中,因为人们会想为什么要推荐一些在现在岗位上很开心的人呢?而且他们肯定也不会考虑新的工作。

于是我们重建了招聘团队。过去他们关注更多的是筛选涌入的信息:筛选简历和安排面试。现在他们已经发展成一个内部招聘公司,目标在于搜寻并培育出全球最优秀的人才。通过内部研发的产品gHire——我们建立起来的一个应聘者数据库,辅以多种强化工具对应聘者进行筛选和跟踪——经过一段时间,甚至数年,数百名杰出的招聘人员发现并培育出这些优秀的个体。

结果每年我们聘用的人中超过半数是由内部人才搜寻公司找到的,这种方式比利用外部招聘公司的成本要低很多,对市场的认识更深入,同时为应聘者提供了一种更温暖舒适的经历。

一年又一年过去,科技的发展使寻找人才的工作越来越简单。我们当然要感谢谷歌搜索以及其他类似领英一类的网站,搜索不同公司里的人可以相对直接得多。事实上,现在几乎可以找出某个公司或行业中的所有人,再通过这些资料决定招聘哪些人。我们将其称作“可知的宇宙”运动:系统地在每一种工作、每一个公司或应聘者类型中定位每一个人。

想要知道康奈尔大学的所有毕业生有哪些?2013年中期,我在领英中输入“康奈尔”,不用一秒钟就得到了一份216173人的名单。如果团队中的某个人恰好也在康奈尔读过书,他们就可以使用全部的校友数据库信息。不管你想要从某个学校或公司招人,还是想要根据职业或个人背景招聘,都可以简单直接地生成一份数百名或数千名潜在应聘者的名单。

甚至某人放在网上但后来删除的信息在某些时候也可以找到。互联网档案馆(Internet Archive)提供了一种时光机(The Wayback Machine)服务,会对2400多亿个网页做备份存档,可查询的记录可以追溯到1996年。我们只有在认为可以帮到应聘者的情况下才会使用时光机服务。比如,我们有一位应聘者在2008年建立过一个网站(很好!)后来被收购了(非常好!),但是现在这个网站上的内容有非常严重的妇女歧视倾向(啊哦),虽然我们在言论自由方面非常开放,但其中的内容还是超越了我们的底线。应聘者就要被拒了,但是因为我发现多数走到面试这一步的应聘者都是好人,因此我提议查看这个网站早期的模样。我们发现他最初建立的网站更像是一种大学报纸,报道体育、电影和名人消息,直到他的公司被收购。他离开这个网站之后,其中的内容才发生了变化。最后我们聘用了他。

我们利用这些方法对几家非常出色的公司进行了分析,汇总了一份名单,几乎包含他们的全部员工,评估了(不可否认确实有一定的不足)哪些人适合来谷歌工作。显然我们是针对其他大型科技公司的员工进行的此类调研。我们相信其他大型公司也对我们的员工整理了一份类似的名单(如果他们没有,我敢保证看到这里他们会立刻着手做起)。我们整理出一份名单之后,会与在该领域有专长或可能了解这些备选员工的谷歌人一同审阅部分资料。我们会在网上抽检一些资料,寻找可能帮助我们判断这些候选人能否在谷歌取得成功的信息。而后我们会去接触候选人的人际网络,建立关系——可能通过一封电子邮件或一个电话,甚至是在一次会议上见一面。通常,关系的建立由招聘人员完成,但有时最好的联络人是某一位工程师或主管。或许当时没有机会,但是总有可能备选应聘者在一年后遭遇不顺,忆起与谷歌招聘人员那一次愉快交谈。曾长期担任谷歌广告和应用程序工程高级副总裁的杰夫·胡贝尔——现隶属于Google X,为谷歌研发下一代具有重大意义的产品——亲自招聘过超过25名高级工程师,其中有一位他跟踪培育了10年,历经3家公司,最后才被说服加入了谷歌。

现在,我们自己的谷歌招贤纳士(Google Careers)网站是谷歌人才库最好的来源,尽管现在想要把这个网站做得更好有些困难。我们企业的招聘网站曾经比较糟糕。搜索困难,上面全是些概要性的工作简介,根本就弄不清到底是什么工作,你将成为哪个团队的一员,也没有任何反馈告知你是否适合某一项工作。我们从2012年开始着手解决这个问题。比如,应聘者现在不仅可以提交一份简历,而且还可以制作一份个人技能概览。利用Google+的“圈子”(你所选择的一个群,群里的人只能看到你希望分享的内容,不用再担心分享一些朋友疯狂单身派对的照片被老板看到了),他们可以选择与谷歌、其他员工或任何他们希望看到这些内容的一些人和组织分享。他们可以与现在的谷歌人联系,探索在谷歌工作的真实模样。经过申请人的允许,我们就可以与一些技能在当前我们不需要但未来可能用得上的人保持联系,在未来我们的需求发生变化时候与他们接触。

我们用的招聘公司并不多,不是因为这些公司不好(我最好的朋友中就有几位是高管猎头,真的),而是因为我们的招聘标准和流程太严苛且特别,再考虑到我们现有的招聘能力,很少有招聘公司能帮到我们。而在需要招聘公司帮助的时候,他们的价值不可估量。比如,有些国家我们去得很少,对当地的人才库并不了解。我们在韩国的办公室有100多人,相比韩国当地的门户搜索网站Naver,我们发展还相对滞后(但是正在不断壮大!)。在韩国,多数人都为全国性的大财阀或家族企业工作,谷歌只能算作刚刚兴起的公司。在聘用高级职位员工时,通过可靠的招聘伙伴推荐有着无法估量的价值。

有时寻找雇员的过程中会遇到保密或敏感的问题,此时招聘公司的专业性就会带来很大的帮助,他们可以帮忙接洽那些工作处于危急状态,甚至在和另外一家公司商谈的备选应聘者。过去的一些年里,有几家公司起到了尤为重要的帮助作用,但是我们发现比猎头公司更重要的是与我们合作的一些猎头的水平。换言之,在猎头公司内部的人员水平区别比猎头公司之间的区别要更大,因此选择合作的猎头顾问比选择猎头公司更为重要。

与大多数公司一样,我们最后一种备选应聘者来源是招聘网站。雇主可以交费在这些网站上发布招聘信息,之后会收到大批的申请。比较流行的此类招聘网站包括Monster、凯业必达(CareerBuilder)、Dice和Indeed等。依谷歌的经验,招聘网站可以带来很多很多的工作申请者,但最后真正能够招聘到的人寥寥无几。我们假定谷歌在今天已经广为人知,动机相对强烈的应聘者会按照要求表现出一点积极主动性来,登录谷歌招贤纳士网页直接申请职位;动机相对较弱的应聘者会通过招聘网站向很多家公司申请很多种工作。我们通过招聘网站成功聘用的员工比例太低,因此2012年我们决定彻底停止这种招聘方式。

不过有时我们听闻有异乎寻常的优秀人才就会不惜一切代价把他们请来,甚至有时会聘用整个团队并为他们设立新的办公室。在成为扬声器和智能手环制造商捷波朗的人力运营部副总裁之前,兰迪·纳福利克是谷歌人力资源部的核心领导者,负责整个欧洲、中东地区和非洲的技术人员招聘。[5]他负责我们在丹麦奥胡斯的团队招聘,那个团队将继续带来浏览器速度的革命。“我们了解到奥胡斯有一个杰出工程师组成的小团队,”兰迪告诉我说,“他们卖掉了此前的公司,正在探寻下一步将要做的工作。微软听闻他们的情况,正在全力争取。微软想要聘用他们整个团队,但是要求他们搬到美国微软总部雷德蒙德。那些工程师说‘不可能’。于是我们乘虚而入,采取了一些非常积极的招聘努力,对他们说,‘在奥胡斯工作,为谷歌建立一个新的办公室,创造伟大的产品’。我们聘用了整个团队,正是这个团队编写了谷歌浏览器的脚本语言(Javascript)引擎。”回顾过去多年,谷歌很幸运,从成立的第一天开始,公司创始人就坚持高品质的人才招聘。但是单纯地关注招聘品质还是不够的。我们还广撒网,展开多元化的人才战略。而且我们的招聘工作也比以前更快捷。

建立招聘机器的第一步就是将所有的员工都变成招聘人员,推荐应聘者。但是你需要找到某位持客观态度的人做聘用决定,以此避免我们对朋友自然而然的偏向。随着你们的组织发展壮大,第二步就是请人际网络最发达的员工花更多的时间搜寻优秀的员工。其中某些人可能会成为全职招聘人员。

最后,要愿意尝试。我们认识到招聘网站不可行,因为我们尝试过。我们在奥胡斯的经验教会我们,有时按照应聘者的要求而不是公司的要求聘请他们的整个团队更合情合理。

如果你已经明白该如何搜寻人才,那么你该如何确定到底聘用哪些人,拒绝哪些人呢?在下一章,我将说明为何要做出了不起的聘用决定那么难,另外会用一个故事,说明我们是如何依靠百年的科学研究和偶发的一些灵感建立起独特的招聘体系的。

谷歌工作法则:搜寻非凡的应聘者?

□ 要详细说明寻找人才的标准,依此找到最优秀的被推荐人

□ 使招聘成为每个人的工作

□ 不要害怕尝试疯狂的事情,以此引起最优秀人才的注意

[1]

2012年春天,我们采用了一种算法,可以更好地将应聘者与职位匹配。到2013年中期,聘用比例已经提高了28%——也就是说,每1000位应聘者中,我们聘用的人数比例比以前高28%。我们在筛选蜂拥而至的应聘者时花费了大量的时间。

[2]

“kiss up and kick down”,这个短语最早出自荷兰内梅亨大学教授鲁斯·凡科。1998年她在《个性与社会心理学杂志》上发表的一篇题目极好的论文《黏液效应:讨好上级的行为所带来的猜疑和厌恶》(“The slime effect: suspicion and Dislike of Likeable Behavior Toward superiors”, Journal of Personality and Social Psychology 74, no. 4 (1998):849-864)中,她借用了荷兰习语“对上溜须拍马,对下打压”(Licking upwardkicking downward)。她在论文中介绍了多项实验,第一项实验的目标在于证明有此种表现的人“(a)极度令人厌恶,(b)非常虚伪”。

[3]

尽管我们一直都要求提供成绩和成绩单,但总是能够注意其局限性,这一点我将在第五章中介绍。我们一直都尽力全面地了解应聘者。

[4]

其中包括萨拉尔·卡曼加、乌尔斯·霍尔泽、杰夫·迪恩和桑杰·格玛沃尔特(两人都是公司副总裁,同时也是谷歌高级研究员)、珍·菲茨帕特里克、本·史密斯和本·戈麦斯(两人都是谷歌工程副总裁)、史黛西·莎莉文(副总裁兼首席文化官)、马特·卡茨(垃圾网页团队的牵头人,与谷歌相关问题最坦率、最公开和清晰的思考者之一)、米兹·麦格拉斯(监督广告质量的主管)、克利什纳·伯哈拉特(谷歌新闻的创始人,谷歌班加罗尔分部的创始人),以及其他很多人。

[5]

兰迪的人力运营部副总裁头衔是参照我们而来的,我很高兴他能这么做。

第五章 不要相信你的直觉

为什么依靠本能无法成为优秀的面试官以及如何提升招聘效果

Work ruLes!

Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead

“你不会有第二次机会给人留下第一印象”是海飞丝洗发水在20世纪80年代的广告宣传语。不幸的是这句话也概括了绝大多数的面试状况。关于如何把握好面试“头五分钟”的指导文章不胜枚举,这些文章论述的是面试官是如何做出初步评估,而余下的面试时间都是在证明自己的评估。[79]如果他们喜欢你,就会寻找更加喜欢你的理由。如果他们不喜欢你的握手方式或拙劣的自我介绍,那么面试就已经基本宣告结束,因为面试官在余下的面试时间里会一直寻找拒绝你的理由。此类用于后续做出相对重大决定的细微瞬间被称作“薄片”。

托莱多大学的两名心理学学生特里西亚·普利克特和内哈·贾达姜与其导师弗兰克·伯尼瑞合作,在2000年发表了一项研究成果,认为一次面试的前10秒钟里做出的判断可以预测整个面试的结果。[80]他们录下真实的面试情境,之后请研究项目参与者观看其中的一些小片段,依此做出论断:

片段是从每一次面试中截取的,从应聘者敲门开始到坐下之后10秒钟止,视频片段会展示给经验很浅的观察者看。观察者从受聘价值、竞争力、智力、雄心、可信度、自信心、紧张程度、热情、礼貌、亲切度和表达能力等方面评分。通过薄片做出的判断,11个变量中有9个与现实中面试官所做的最终评价有显著相似性。因此,通过握手或简短介绍得到的即时印象能够预测结构化招聘测试的结果。

问题在于,根据头10秒钟的印象做出的预测是没有任何意义的。

这头10秒钟的预测使我们在整个面试过程中都在试图证明我们对某个人的印象,而不是真正地去评估他们。心理学家将这种现象称作证实偏见(Confirmation Bias),“倾向于寻找、解释或优先考虑那些能够支持我们观点或假设的信息”。[81]我们根据非常简短的交流,潜意识中匆匆地做出了判断,这种判断受到我们内在偏见和信念的巨大影响。在不经意间,我们已经从评估应聘者转而变成寻找证据证实自己的最初印象。[1]马尔科姆·格拉德威尔与密歇根大学的心理学家理查德·尼斯贝探讨过我们不自知的自欺欺人:

错觉的基础在于我们不知从何处来的自信,认为自己掌握了状况,认为自己能够读懂一个人的品性……你在面试某个人的时候,与他们相处一个小时,你不认为这个过程是在提取一个人行为的样本,更不会认为那是一个存在偏见的样本,但实际却并不如你所想。你认为自己看到的是全景,虽然小而模糊但却是完整的个体。[82]

换言之,多数的面试都是在浪费时间,因为99.4%的时间都用在证实面试官最初10秒钟的印象,不论印象好坏。“请做一下自我介绍。”“你最大的缺点是什么?”“你最大的优势是什么?”毫无价值。

同样毫无价值的还有很多公司采用的案例面试和智力题。这类题目包括:“你的客户是一名造纸厂商,正在考虑建第二座工厂。是否应该建?”或是“估测一下曼哈顿有多少加油站。”或者,最烦人的问题“一架波音747里能放下多少颗高尔夫球?”和“如果将你缩小到(美国)五分钱镍币大小,将你放进榨汁机里,你将如何逃脱?”

在此类问题上的表现最多只能算得上一些独立技能,通过练习可以得到提升,对评估应聘者没有可用的价值。最坏的情况是,通过这些问题从应聘者身上得到的一些琐碎信息或洞察,仅仅使面试官以为自己聪明,得到自我满足。这些问题对预测应聘者在未来工作中的表现几乎没有任何作用。[83]其中部分原因在于这些问题与工作任务不相关(你在日常工作中什么时候估测过城里有多少加油站?),部分原因在于流动智力(可以预测工作表现)与智力题等顿悟性问题毫不相干,另有部分原因在于无法区分天赋异禀和通过练习获得技能的人。

事实上,谷歌正在使用类似的问题,并且我敢保证以后也会继续使用。对此我很抱歉。我们尽可能避免采用这些面试方法,因为这样做确实是在浪费所有人的时间。包括我在内的公司高管每周在审阅应聘者材料的时候,都会忽略对这些问题的作答。恰如我们对招聘网站投放信息的问题看法类似,我们认为有些评估方法根本没有效果。令人高兴的是,2013年的电影《实习大叔》中两位失业的手表销售员决定来谷歌当实习生,给出了榨汁机问题的答案,至少这个问题不会在面试中出现了。[2]

一个世纪的科学研究指明了方向

1998年,弗兰克·施密特和约翰·亨特发表了一篇综合分析文章,总结了85年来关于评估预测人才表现方面研究的成果。[84]他们研究了19种评估技巧,发现典型的、非结构化的测试对于预测应聘者受聘之后表现的结果很不理想。非结构化测试的r2值为0.14,即对员工未来表现的预测准确性为14%。[3] 这种方法要优于背景调查(预测员工未来工作表现的准确性为7%),优于工作年限(3%),远优于“笔迹学”或笔迹分析(0.04%)——我很惊奇竟然还会有人采用这种方法,或许有些医院会测试医生笔迹的易于辨认性……

预测某人在工作中表现最好的方法是样例测试(29%)。这种方法需要安排应试者完成一项与其将要负责岗位工作中类似的工作样例,评估他们的表现。即便这种方法也无法毫无偏差地预测工作表现,因为实际的工作表现还要取决于其他技能,比如与同事合作的能力,如何应对不确定性,以及学习的能力。更糟糕的是,很多工作岗位无法选取合适有效的样例,供应聘者完成。客户服务中心或任务导向型的工作岗位招聘时,你可以(而且应该)采用样例测试的方法,但是许多工作中每天都有太多的变化因素,很难选取工作样例。

不管是工程师还是产品管理人员,我们聘用的所有技术人员都需要通过某种样例测试,要求应聘者在面试过程中解决实际的技术问题。根据乌尔斯·霍尔泽所说:“我们的面试要切实地测试你的技能。比如,编写一段代码,解释代码的含义,对吧?不是看看你的简历了事,而是要真正地看一看你能做什么。”埃里克·维奇补充说:“面试由大批工程师展开,会询问大量数据导向型的问题。问题不仅仅是,呃,‘给我讲讲你曾经……’而是‘给我编写一段算法,解决这个问题’。”

预测工作表现有效性第二位的是一般认知能力测试(26%)。与案例面试和智力题不同,一般认知能力测试是真正的测试,有明确的正确或错误的答案,与IQ测试的题目有些类似。一般认知能力测试能够有效预测工作表现是因为一般认知能力包括学习能力,而高智商与学习能力的结合足以使大多数人在大部分工作中取得成功。然而,其中的问题在于,绝大多数此类标准化测试都有歧视非白种人和女性测试者的倾向(至少在美国是这样的)。sAT一直以来都低估女性和非白种人在大学的表现。菲利斯·罗塞尔在1989年对sAT进行的研究中比较了能力和大学表现相近的高中女孩和男孩,发现女孩在sAT考试中的成绩要低于男孩。[85]原因包括测试的形式(在大学预修课程测试中就没有性别差异,因为在这项测试中采用了简答题和短文测试的题型,而不是选择题);测试计分方法(男孩在排除一个选项之后更容易猜出正确答案,因而提升了他们的分数);甚至还有问题内容(“女性在有关人际关系、审美和人文科学等类型的sAT问题上做得更好,男性在有关体育、自然科学和商业方面的问题上表现更佳”)。[4] 此类研究重复过多次,尽管类似的标准化测试正在转好,但仍有不足。[5]

我们在此举一例,位于南加州的一所文理学院匹兹学院对于高中成绩平均积点(GPA)3.5以上或年级前10%的学生,将测试成绩作为入学申请的可选递交材料。自此以后,他们接收的学生平均GPA提高了8%,而且有色人种学生的比例增加了58%。[87]

与一般认知能力测试效果相当的是结构化测试(26%),应聘者在面试中将被问及一系列问题,这些问题都有明确的标准,对其应答质量进行评估。结构化测试在调查研究中经常使用。结构化测试的好处在于对应聘者的评估完全基于应聘者的表现,而不是取决于面试官的标准高低,或问题的难易。

结构化测试有两种类型:行为测试和情境测试。行为测试要求应聘者讲述过去的成就,并将其与当前工作的要求做对比(比如,“给我讲讲你曾经……”);情境测试会虚拟一个与工作相关的场景(比如,“假如……你会怎么做?”)。一位勤勉的面试官会深入评估应聘者所讲故事背后的诚实可信性和思考过程。

结构化测试对非结构化的工作也具有预测效果。我们还发现通过这种测试,应聘者和面试官都有了更好的面试体验,而且人们也都认为这样的面试结果非常公平。[88]既然这样,为什么没有更多的公司采用这种方法呢?嗯,因为很难编排这样的测试题:你必须编写出试题,测试这些试题,确保面试官能够按照设定提问。而后你还需要不断更新测试题,以免应聘者互相沟通面试情况,来参加面试时就已经知道答案了。这需要大量的工作,但是换成常用的面试方式就是浪费所有人的时间,因为这种方式或主观性太强,或存在偏见,或二者兼具。

还有一种更好的方法。研究显示评估技巧的组合比单一的评估技巧要更有效。比如,一般认知能力测试(预测未来表现的准确性为26%),与尽责性评估(10%)相结合对未来谁将在工作中取得成功有更好的预测(36%)。以我的经验,在尽责性评估中得分高的人“工作完成方休”——他们要彻底完成工作才会停下来,而不是做得差不多就行——而且对团队和所处的环境有更强的责任心。换言之,他们更可能表现得像主人翁而不是雇员。我还记得来谷歌的第一个月前后,有一次找到我们的技术支持团队成员约什·奥布莱恩帮忙解决一个IT问题。那是个周五,五点过后,我对他说可以等到周一再接着完成。“没事儿。我们干完再下班。”他继续解决我的问题,直到解决了为止。[89]

说到这里,我们都采用了哪些评估技巧呢?

我们的面试流程旨在预测应聘者加入工作团队之后的表现。我们以科学为依据达成这个目标:结合行为和情境结构化测试,评估认知能力、尽责性和领导力。[6]

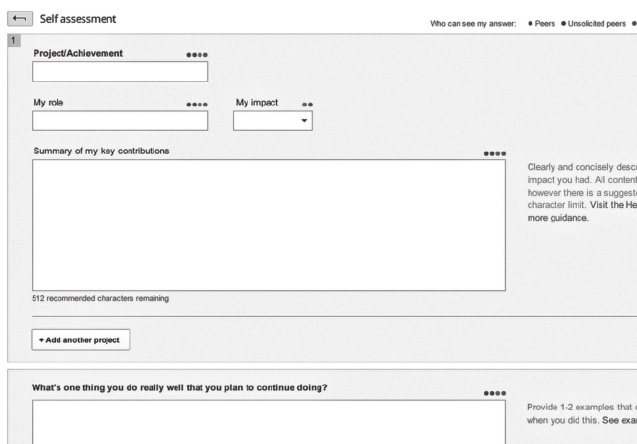

为了帮助面试官,我们开发了一种名为qDroid的内部工具,面试官可以从上面选择自己正在筛选应聘者的工作岗位,查看应该进行测试的方面,同时还会收到一封面试指导电子邮件,里面包含一些用于预测应聘者在该项工作上未来表现的问题。这使面试官更容易找到一些很棒的面试问题。面试官还可以在面试小组里分享文件,这样所有人都可以协作,从各种角度评估应聘者。

qDroid页面样例。版权归谷歌所有

如果面试官自己愿意的话当然也可以制定自己的问题,而此举的巧妙之处在于提供了经过实践证明的有效的问题,使面试工作变得简单了一些,也可使面试更好、更可靠。

面试问题举例如下:

•给我讲一下你的行为对团队带来积极影响的一次经历。(追问:你最初的目标是什么,为什么?你的队友如何反应?之后你有什么计划?)

•给我讲一下你有效管理团队实现目标的一次经历。你采用了什么方式?(追问:你的目标是什么?你是如何面对团队的每位成员和整个团队的?你在对待不同的个体时是如何调整领导方式的?这个特定的情势下传递出什么关键信息?)

•给我讲一下你与某人(可以是同事、同学或客户)共事遇到困难的一次经历。什么原因使你与这个人难以共事?(追问:你采取了哪些措施解决这个问题?结果如何?你可以采取哪些不同的做法?)

这本书还是草稿的时候,一位早期读者告诉我:“这些问题太泛泛了,有些令人失望。”他说的对,但又不对。是的,这些问题确实平淡无奇;真正引人注目的是问题的答案。但是,这些问题能够为你提供持续可靠的依据,帮助你从优秀的应聘者中筛选出极其优秀的一些人,因为极其优秀的应聘者在做出选择的时候会有好得多得多的前例和理由。你可以看到伟大与普通之间清晰的分界线。

当然,问一些诸如“哪一首歌能够最好地描述你秉持的职业道德?”或“你独自在车里面会想些什么?”——这两个问题都是其他公司的真实面试问题——的问题会很有趣,但是面试的目的是要识别最适合这个工作岗位的人选,而不是纵容自己问一些能够激起心理偏见(“我的天啊!我在车里的时候也在想这些事情!”)却无法证实应聘者能否完成工作的问题。

而后,我们会按照统一的标准 [7]对面试进行打分。我们对一般认知能力测试的评分包括五个部分,第一部分为应聘者对问题的理解。

在每一部分中,面试官要说明应聘者的表现,而且每个表现的等级都有明确标志。随后面试官要明确记下应聘者是如何展示他们的一般认知能力的,以便后续面试官做出自己的评估。得知我们的面试问题和评分表之后,之前那位持怀疑态度的朋友不假思索地说:“切!不过是些陈词滥调和公司套话。”但是回想一下你最近为同一个职位面试过的五个人。你问这些人的问题很相似,还是问每个人的问题都有不同?你对他们每个人都问遍了该问的问题了吗,时间是不是够用了?你对他们都严格保持同样的标准,还是因为疲倦、暴躁或心情不好而刁难其中某个人?你有没有记下详细的笔记,以便后续面试官参考使用你的见解?

凝练的招聘标准应该涉及所有这些问题,因为这样可以将纷杂、模糊且复杂的工作环境浓缩成可度量、可比较的结果。比如,设想你正在面试一个应聘技术支持工作的应聘者。对于“寻求解决方案”的一般答案可以是“我按照用户的要求修好了笔记本电脑的电池”。非常突出的答案应该是这样的:“我意识到,既然他过去抱怨过电池的续航能力,而且还准备出去旅行,我还应该为他准备一块备用电池,以备不时之需。”采用一种看似无聊的标准是量化、应付复杂现实的关键。

如果你不想独自完成所有这些工作,也可以轻松地从网上找到结构化测试问题的样例,稍加改变就可以用在你的实际面试中。比如,美国退伍军人事务部设有一个网站www.va.gov/pbi/questions.asp,上面有差不多一百个样例问题。利用这些问题,你在招聘工作上将立刻取得巨大进步。

还要记得,你不仅要评估应聘者,还需要让他们喜欢上你。真的。你得让他们有一次非常棒的体验,处理好他们关心的问题,使他们感觉刚刚经历过一生中最快乐的一天。面试是很尴尬的一件事情,因为你要与一个刚刚见面的人进行亲密的交谈,而且应聘者处于非常脆弱的地位。投入时间使应聘者在面试结束时感觉良好是很值得的,因为他们会把自己的经历讲给他人听——也因为这是待人的正确方式。有时,只需要简简单单地留一些时间做交谈。面试时太容易过分关注你的需求:你很忙,需要尽快评估完这个人。但是他们所做的决定比你的更大。毕竟,公司有很多员工,而一个人只能有一份工作。我一直特别注意询问应聘者对招聘过程的看法,而且至少留出10分钟的时间供他们问问题。

面试之后,我们会用一种我们称作VoxPop [8]的工具对每一位应聘者进行调查,弄清他们对招聘过程的看法,之后再根据他们的反馈意见调整我们的流程。根据VoxPop,我们现在开始尝试办公室快速游活动,时间允许的情况下提供午餐,要求每一位面试官都至少留出五分钟的时间供应聘者问问题。应聘者还告诉我们说,我们返还他们往返路费的时间太长,于是我们就将这个时间减半。

相比过去硅谷里每个人都有一段痛苦的谷歌面试经历,今天80%参加过谷歌面试而被拒的人都表示会推荐朋友到谷歌应聘。考虑到他们并没有被雇用,能够有这样的结果是相当了不起的。

面试该问哪些问题?

过去我们以为只要聘用最聪明的人就足够了,但是一队加里·卡斯特罗夫(国际象棋特级大师,是一位超级天才)可能并不适合一起协作解决真正重大的问题。因此,从2007年起我们开始在一万名左右聘用的员工和数百万未聘用的应聘者中寻找某些重要特征。除了测试技术应聘者的工程技术能力之外,我们意识到还有4个方面的特性可以预测某个人能否在谷歌取得成功:

1.一般认知能力。一点都不奇怪的是,我们想要聘用聪明人,有学习能力,可以适应新的环境。要记住一般认知能力是在于理解应聘者在现实生活中如何解决难题和如何学习,而不是查看他们GPA和sAT成绩。

2.领导力。同样不足为奇,对吧?每一家公司都想要领导者。但是谷歌寻找的是某种特别类型的领导能力,称为“新兴领导力”。这种形式的领导力不关乎正式的头衔——在谷歌进行的各种工作中,极少有正式的领导者。我还记得有人问我一个最高可实现全公司员工收入10%提升的项目“执行发起人”是什么意思。我解释说我不清楚这是个什么职务,而且在谷歌这个职务是没有任何意义的。一名新员工或许会把此类的名头放在我的名字前,因为我的头衔是高级副总裁,但是我在这个项目上的角色和其他人都一样:发表见解,做一些分析,协助得出正确的成果。我们在谷歌期望一个团队在其存续期内,不同时期能够用上不同的技能,这样就可以有很多人站上领导的位置,做出贡献,而且——同样重要的——特别技能需求的时期过后能够退回团队成员的位置。我们非常不喜欢唯我独尊的领导者:言必称“我”而不是“我们”,只关注自己的成就而不是取得成就的过程。

3.“似谷歌人一般的”(“Googleyness”)。我想要那些能够在谷歌蓬勃发展的人。这个概念并没有明确的定义,但是包括一些特性,比如喜欢享受欢乐(谁又不想呢?),谦逊一些(如果不能承认自己可能存在错误就很难去学习),尽责心很强(我们想要的是主人翁,而不是雇员),能够接受模棱两可的状况(我们也不清楚公司的业务将如何发展,应对谷歌的内部事务需要应对很多模棱两可的事情),能够证明你在生命中走过勇敢或有趣道路的证据。

4.职务相关的知识。至今为止我们在筛选应聘者的过程中关注最少的一种特性是应聘者是否真正了解自己将要承担的工作。依我们的推理和经验,多年来成功地完成过同样工作的人,在谷歌遇到事情的时候很可能复制以前的做法。恰如心理学家亚伯拉罕·马斯洛写过的:“我认为,如果你仅有的工具只是一把锤子,那么就很容易想要把一切都当成钉子对待。”[91]这种做法的问题在于你丢掉了创新的机会。相反,以我们的经验看来,有好奇心、有诚意学习的人,在绝大多数情况下都能想出正确的答案,而且创造出一种全新解决方案的可能性也高很多。[9]在工程技术或产品管理等技术岗位上,我们会深入评估应聘者的计算机科学专业水平,但是即便在这些岗位上,我们也更倾向于聘用对计算机科学有整体认识(不过要达到专业水准)的人,而不是仅具备某一领域知识的人。而且平心而论,我们的招聘原则已经超越了单纯聘用通才那么简单,而是开启了一种更加精妙的方式,我们会审视公司的人才库,确保通才和专家的数量能够达到平衡。最奢侈的事情莫过于不仅能够建立深度专业化的领域,而且在这些领域中我们还能够确保随时补充新鲜血液,加入非专家的想法。

确定了这几项特性之后,我们开始要求所有的面试反馈意见中都要针对每一项特性做特别评价。不需要每一位面试官针对所有特性进行评估,但是每一项特性都至少需要两名独立的面试官做评估。我们要求书面反馈意见中包括对特性的评估、所问的问题、应聘者给出的答案以及面试官对答案的评估。这种反馈意见的形式经证实有很高的价值,因为能够保证后续每一位应聘者的评估人可以独立地对应聘者进行评估。比如说,如果你面试过我,对我印象一般,但是你记下了你问的问题和我给出的答案。后来的审核人可以根据自己的意见评估我给出的答案到底好不好。(当然,如此详细地记录面试过程可能有些尴尬——几乎所有谷歌的面试最开始都是由面试官询问:“你介意我做笔记吗?”有些面试官甚至会在笔记本电脑上做笔记,这可能会使应聘者有些不安。)此举不仅能在某种程度上给应聘者第二次机会,而且能够帮助我们评估面试官本身是否善于评估他人。如果我们发现某个面试官持续“犯错误”,我们要么会对其加以培训,要么要求其停止做面试工作。

不断核查招聘过程是否切实有效

你可以想象,我们在招聘优秀人才方面的投入非常巨大。但是我们有一个业务经营假设,即我们所做的任何事情都可以做得更好。谷歌1998年建立的第一个搜索索引包含2600万个独立的网页。到2000年,网页达到10亿。到2008年,网页达到1万亿(1000000000000!)。

根据我们搜索团队的杰西·阿尔波特和尼森·哈扎伊所说,我们的搜索引擎比以前更加全面且高效:“我们的系统从谷歌最早用于应答查询问题的一系列网络数据至今已经取得了长足的发展。在过去,我们做的每一件事情都要分批进行:单个工作站可以在几个小时的时间里做出2600万个网页级别(区分搜索结果优先次序的一种算法)图表,而这些网页将在固定的一段时间里作为谷歌的数据库使用。2008年,谷歌不停地做着网页搜寻,搜集更新的网页信息,每天都要多次重新处理整个网络连接图。这1万亿个urL的图表就好似有1万亿个交叉口的地图。每天我们都要完成数次计算,工作量等同于全面探查全美所有道路的每一个交叉口。只不过我们这一幅地图有美国地图的50000倍大,道路和交叉口也是美国的50000倍。”当然,这已经是五年多以前的事情了。现在的谷歌是2012年投入运行的版本,可以预执行你需要知道的事情。比如,你的手机可以下载即将乘坐的航班登机牌,会提醒你高速路上堵车,这样你就可以走小路,还会告诉你一些在周边发生的有趣事情。

恰如我们的产品可以不断变得更好,我们的招聘机器也可以。我们不断地核查调整,平衡我们的速度、错误率以及应聘者和谷歌人的招聘体验。比如,现任我们一个商务团队人力资源主管的托德·卡里塞,当时还是招聘团队的一名博士分析员,他对每名应聘者要经历多达25次面试到底有没有实际效用的问题说出了自己的看法。他发现通过4次面试就可以有86%的自信确定是否聘用某个人。4次面试之后的每一次面试仅提高1%的效用。不值得为此浪费谷歌人的额外时间,让应聘者饱受煎熬,因此我们推行了“四次准则”,限定应聘者现场面试的次数(尽管我们允许个别情况下出现特例)。单单这一项改变就将面试的中位时间从以前的90到180天降低到现在的47天,为我们的员工节省了数以十万小时计的时间。

直到今天,我们从未认为自己每次做的都是对的。我们会重新查看被拒的应聘者的申请,评估我们是否犯了错误,加以改正,并吸取经验。我们的“再访项目”首先会将某一特定职位——比如软件工程师——所有在职的员工简历通过某种算法找出最常见的关键词。而后关键词列表由精心挑选的一组招聘人员和管理人员加以审阅并做补充。比如,如果Ieee(the Institute of electrical and electronic engineers,电气与电子工程师协会)成为一个常见的关键词,他们或许就会将其他专业协会的名称加入其中。然后更新之后的关键词列表通过另外一种算法,这一次在过去6个月的申请者中寻找,根据每个关键词在成功和不成功的简历中出现的频率分配一定的权重。最后,我们对之后6个月投来的简历按照分配权重的关键词进行评分,重点标明被拒的高分应聘者,以便我们的招聘人员能够再次核查。2010年,我们通过这个系统对300000名被拒的软件工程师简历做了筛选,再访了10000位应聘者,聘用150人。为了聘用150人,做这么多工作好像有些过于繁杂,但是1.5%的聘用率是我们0.25%的总体聘用率的6倍。

图解给面试官的反馈意见。版权归谷歌所有

我们不仅从应聘者的角度来看招聘工作。面试官也会收到反馈意见,评价他们在预测某人是否应该聘用方面的能力。每一位面试官都能看到过去自己的面试评分记录,以及被面试人是否被聘用。

这样一来面试官就能知道他们对潜在谷歌人的评估是否恰当,督促他们回顾之前的面试笔记,发现其中的错误或疏忽。同时此举也可以使后来审核每一位应聘者信息包的审核人了解某一位面试官的面试意见是可靠的还是应该忽略。

永远不要在质量上将就

到目前为止我们谈论的重点在于寻找应聘者和面试,但这只是招聘流程的两个部分。表面上看来,所有组织的招聘流程都是一样的,都非常无聊:发布招聘公告、收简历、审阅简历、面试、聘用。听着就要瞌睡了。

再深入一些研究,就会发现谷歌采用的招聘方式从应聘者申请一项工作之后就开始出现很大不同。我们的筛选过程分为6个独特的部分,目标在于保证招聘的质量标准,确保我们做出的决定尽可能不存在偏见。

第一,评估工作不是由部门经理完成,而是由专职的招聘人员展开。我们的招聘人员是简历分析专家,如果你要接受全球100多个国家发送来的简历的话,这种能力就非常重要。比如说,在评估大学学生的时候,GPA应该是一项重点考虑的因素。但是对于来自日本的应聘者却不是这样。在日本,大学录取主要依据全国考试的成绩决定,因此高中学生极度重视这些考试,为了取得好成绩,他们会连续数年每周课后用去15~20小时的时间参加juku(在日本为学生参加大学入学考试做准备的课后特别辅导班)。但是,一旦拿到一所名牌大学的录取通知书,日本学生就会彻底抛开成绩。从以往的经验上看来,这些学生会享受juku和单调的sarariman(“上班族”——一种术语,用于形容过去日本遵守规则、一始而终、进阶缓慢的工作一族)生活之间最后一点的嬉戏时光和自由。日本大学成绩作为招聘指示条件几乎没有任何用处,但是了解到某个人读的哪所大学则很有帮助,至少在聘用新近毕业的学生时有效。

典型的招聘流程与谷歌的招聘流程对比。版权归谷歌所有

我们的专业招聘人员还对谷歌内部的多种工作岗位都很熟悉,这着实算得上是一个很强的能力,因为我们当前的业务包括搜索、自动驾驶汽车、未来眼镜、光纤网络服务、制造业、影视工作室和风险投资等多个领域!招聘人员能够做到这一点非常重要,因为当某人申请我们公司的一个职位时,他们并不了解我们公司的一切。事实上,多数公司负责不同部门招聘工作的招聘团队也是不同的。申请某个部门产品管理工作被拒的人可能很适合另一个部门的市场营销工作,但是如果两个部门的招聘人员互相不沟通,这名应聘者就不会得到机会。在谷歌,申请安卓产品经理工作的人被拒之后还可能成为通信公司销售职位的有力人选。我们的招聘人员有能力引导应聘者在全公司范围内找到较为适合的岗位,这要求招聘人员既要知道公司所有的工作种类,还要了解每种工作的职责。如果当前没有合适的工作,招聘人员会做好记录,以便后续跟进,在未来有合适的工作机会时,提供给强有力的应聘者。

简历经过筛选之后,进入我们招聘流程的第二步,远程面试。远程面试比现场面试要难很多,因为这样很难建立互动、捕捉非语言的细节。电话面试对于那些英语不流畅的人(谷歌的公司用语言为英语)尤为困难,因为通过电话更难表达清楚。我们更喜欢使用谷歌视频群聊,可以进行视频交流,也可以利用屏幕和白板分享,这样应聘技术岗位的人和面试官就可以一同编写和审核软件代码了。视频群聊不需要特别的设备,也不需要会议中心或下载什么软件。应聘者只需要登录Google+,接受弹出邀请,加入视频群聊,即可开始一段视频会议。利用视频群聊还可以降低成本,因为远程面试的费用远低于现场面试,而且节省了面试官和谷歌人的时间。我们招聘人员经历过数百次这样的远程面试,相比那些或许只经历过一两次远程评估的普通招聘经理,优势明显。

安排专业人员做最初的远程评估同时还意味着可能预先对最重要的招聘特性进行了有效、可靠的筛选。通常应聘者解决问题的能力和学习能力都是在这个阶段进行评估的。我们提早完成这部分工作,这样后来的面试官就可以重点关注其他特性,比如领导力和适应不确定性的能力。

此外,在面试过程中出现意外的状况时,专业招聘人员要懂得如何处理以化解尴尬。比如有一位应聘者把母亲也带到了面试现场。还有一位应聘技术岗位的应聘者忘记束腰带,每次转身在白板上写代码的时候裤子都会掉。我们经验丰富的招聘人员帮他解了围,把自己的腰带给了应聘者。

我参加过的其他公司的几次面试都见到了潜在的老板和几位未来的同事。但是我几乎没有见过可能在我手下工作的人。谷歌则将这种方式倒置。你很可能会遇到未来的经理(如果可能的话——有些比较大的工作群体,比如“软件工程师”或“财务策略师”等的招聘经理不止一位)和同事,但是更重要的是与一两名将要为你工作的人会面。从某种意义上讲,他们的评估比其他人都重要,毕竟他们要与你朝夕相处。因此说来,我们所用方法的第三点关键不同之处就是有下级对潜在的雇员做面试。此举向应聘者传递出谷歌没有等级划分的强烈信号,同时有助于防止任人唯亲,避免经理聘用老朋友来新组建的团队。我们发现,非常优秀的应聘者可以使手下深受鼓舞、兴奋异常。

第四,我们还补充了“跨职能面试官”,即与应聘者竞聘的岗位没有任何关联或关联很少的面试官。比如,我们或许会请法律部或负责广告产品设计的广告团队成员来面试潜在的销售人员。此举旨在提供公正的评估:从不同职能部门来的谷歌人不会特别在意某个职位是否空缺,但是却会强烈期望保持招聘工作的高标准。而且他们也相对不容易犯“薄片”错误,因为他们与应聘者的共同点要少于其他面试官。

第五,我们采用了一种彻底颠覆的方式编写给应聘者的反馈意见。我们讨论过面试反馈意见必须包含几项重要的特性,还采用“后门”参考资料。此外,我们会平等地看待每个人对应聘者的反馈意见。下级的反馈意见与招聘经理的反馈意见同等重要,甚至更重要。托德的研究显示,面试的最优次数为4次,而单个面试官的评估报告本身并没有太大的帮助。

每个面试官完成的面试次数

展示个体面试准确率与平均面试分数86%准确率对比的散点图(每一个点代表一位面试官)。面试官准确率是指面试官希望聘用的应聘者中真正得到聘用的比例。A组包括纳尔逊·艾布拉姆森,唯一一位战胜群体智慧的人。B组中的面试官看似比一般人水平高,但是所做的面试次数尚有不足,无法通过统计数据证明是其技能高超还是仅仅因为运气好。多数个体都要低于“群体”的平均准确率,落在C组。

平心而论,在这方面唯一称得上专家的谷歌人是纳尔逊·艾布拉姆森。他是位于散点图右上角那一个孤零零的点。但是托德经过深入研究之后发现,纳尔逊有着他人无法比拟的优势。他在我们的数据中心工作,这里是一个全球网络服务器,能够快速获取互联网副本,几毫秒内就能得到搜索结果。这个角色需要有非常特别的技能组合,而他面试的人也都做这些工作。此外纳尔逊还是谷歌第580号员工,因此有非常丰富的经验。但是这是我们分析的5000个现场技术面试的案例中唯一一个特例。

与在其他情境下相似 [10],“群体智慧”在做招聘决策时也同样适用。

因此,我们依然报告每位面试官面试的反馈分数,但是更多强调的则是平均分数。[92]采用这种方法可以避免某个人排挤应聘者的情况,同时还可以限制帮助某位应聘者游说的可能。

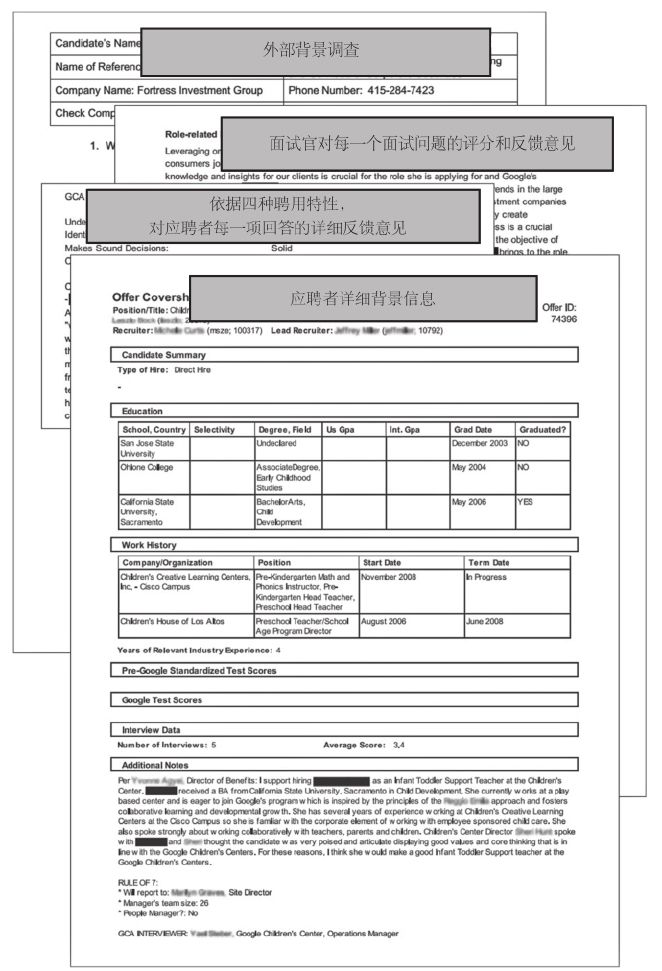

第六,我们依靠没有利益相关性的审核人。除了采用结构化的面试题,招聘时关注应聘者的一些特性之外,我们还会刻意为每一名应聘者安排至少三重审核。招聘委员会首先审核,决定是否推荐某位应聘者继续参加面试。比如,在人力运营部,招聘委员会由负责我们团队主要板块的多位主管和副总裁组成。招聘委员会成员在应聘者将要进入自己团队时要主动退出评审。他们要审阅一个应聘者信息包,每个应聘者信息包有40到60页长。我在下文中选取了其中一些关键要素。

如果招聘委员会拒绝了应聘者,招聘流程便就此结束。如果他们支持一位应聘者,他们的反馈意见就会补充到招聘信息包中,而后递交高管评审。在每周例会上,我们的高管中某几位会对每周的应聘者做另一层次的客观评估。有时我们一周有300多名应聘者,有时不到20人。在这个阶段,应聘者或被推荐聘用,或被拒,或被要求提供更多信息,通常此时会进一步测试应聘者某一方面的特性或是考虑应聘者被聘用的机会高低。在这个阶段拒绝应聘者最常见的原因是什么呢?文化。 [11]尽管谷歌人持各种政见的都有,但是透明和发声的权利等企业文化却被广泛认同,这也是我们公司经营的核心。恰如杰夫·胡贝尔最近对一位应聘者的评论所说:“这是一个很了不起的应聘者——技术面试评分很高,非常聪明,完全能够胜任工作——但是特别傲慢,面试官没有一个希望他加入自己的团队。这是一个了不起的应聘者,但是不适合谷歌。”

招聘信息包节选。版权归谷歌所有

如果高管评审之后表示支持,这些应聘者就会作为每周推荐聘用人员送交拉里审核。报告中包括一些链接,包含了每名应聘者的详细招聘信息包,同时还包括各级评审时对每名应聘者的总结、反馈意见和推荐意见。拉里给出最多的反馈意见是应聘者或许没有达到我们的聘用标准,或是材料中体现出的创造性还不够好。比反馈意见更为重要的是,拉里向公司传递出讯息:招聘工作是最严肃的事情,我们有责任继续做好这项工作。新入职的谷歌人听闻拉里亲自审阅过他们的申请时,总是会喜出望外。

如果我们按照传统的招聘流程,就可以在一两周内完成一个招聘流程,而不是像今天一样用上6周时间。在必要的情况下,我们也有能力加快招聘速度——每隔几周的时间,我们都会进行一次快速招聘,为了那些已经拿到其他公司的录用函但如果不迅速回应就过期的应聘者,[12]我们还在美国和印度的大学校园里开展过为期一天的招聘活动,测试能否提高我们的招聘成功率。至今为止,快速的招聘流程并没有实质性地提高应聘者的应聘体验,也没有提高应聘者接受我们工作邀请的比例,因此我们的关注点仍然在于探寻方法聘用我们可能忽略掉的人,而不是加快招聘流程。

信息汇总:如何招聘最优秀的人才

你可能会好奇这样做会不会用去谷歌人很多的时间,确实会的。

但是并没有你想象的那么多。有四个原则可以帮助最小的团队在招聘工作上有非常非常大的提升。

在公司员工数量达到2万人之前,多数员工每周用在招聘工作上的时间在4~10小时之间,我们的高管每周很容易就要用上一整天时间,所有高管加起来每年有8万~20万小时要用在招聘工作上。这其中还不包括我们的专职招聘人员所用的时间。这些时间的投入是公司快速成长所必须的,也确保我们在招聘质量上没有将就。而且,说实话,这在当时已经是我们竭尽全力的结果。我们用了数年的时间研究和实验,找出了高效招聘的方法。

2013年,谷歌大约有4万名员工,尽管我们的招聘工作量是公司员工2万人时的近2倍,谷歌人平均每周用在招聘上的时间却降为1.5小时。我们将谷歌人用在每一位应聘者上的时间减少了75%。我们还在继续努力降低这个时间,并学着更高效地管理招聘团队和他们的时间。

但是至今为止,最好的招聘技巧莫过于有一批核心的优秀人才。乔纳森·罗森博格以前总是在办公室里放200份谷歌人的简历。如果一名应聘者对是否加入谷歌持观望态度,乔纳森就会把这一堆简历放到他面前说:“你一定要与这些人共事。”这些谷歌人教育背景各异,有很多来自全球最好的学校;他们开发出具有开创性的产品和技术,比如脚本语言(Javascript)、数据块定位(BigTable)和映射规约(Mapreduce);曾在最具有开创性的公司供职;他们中有奥林匹克运动员、图灵奖和学院奖获得者、太阳马戏团表演者、魔方冠军、魔术师、三项全能选手、志愿者、老兵,以及做过你能想象的各种炫酷事情的人。应聘者总是会问乔纳森是否刻意挑选的这些简历。而乔纳森则会真诚地告诉应聘者,这些简历是从那些制造谷歌产品的谷歌人中随机挑选的。他每次都能留住应聘者。

说到这里,我们到底是如何打造自我复制的招聘机器的?

1.设定高质量标准。进行招聘之前,确定你所期望的一些特性,定义何谓伟大的团体。首要准则是只聘用比你更优秀的人。不要将就。永远不要。

2. 寻找你自己的应聘者。领英、Google+、校友录和职业协会使这项工作变得简单明了。

3.客观地评估应聘者。请下级和同事参与到面试中,确保面试官做好记录,请一组不存在偏见的人做最终的招聘决定。定期回顾那些笔记,将笔记与新员工的表现做对比,优化自身的评估能力。

4.给应聘者一个加入的理由。清楚地解释为什么你们所做的工作很重要,请应聘者了解将要与之共事的突出人才。

写出这些内容很简单,但我根据自己的经验可以告诉你,这些真正要落在行动上却很难。经理恨死了不能自行聘用团队成员。面试官也很难忍受他人指指点点,按照某种特定的形式进行面试或写反馈意见。在出现违背直觉的数据面前,人们都会有不同意见,会争辩是不是每一份工作都需要设定如此高的标准。

不要屈服于压力。

为品质而坚持。

经常有人对我说:“我只是想要一名行政助理,只要能接电话、安排会议日程就可以——我不需要聪明人,只要一个能干活的就行。”这是很糟糕的逻辑。一名出众的行政助理能对经理产生强大的影响力,帮助他们更好地安排时间,优化任务顺序,作为经理的脸面应对所有来访的宾客。这些角色很重要,而一名普通的行政助理与一位卓越的行政助理之间有着天壤之别。我之所以知道这些是因为我有幸与最优秀的行政助理汉娜·查共事过。

如果你致力于带领团队或所在组织走上转型升级之路,那么把招聘工作做得更好是唯一最好的出路。这需要有意愿和耐心,但确实行之有效。要愿意使员工在招聘工作上投入时间。永不止步。

采用这种招聘方式还有另外一个好处:在多数的组织里,你要先加入,然后证明自己。在谷歌,我们对招聘流程的品质充满信心,因此员工一旦加入我们的团队,从第一天起就会得到我们的信任,成为我们的正式成员。

谷歌工作法则:筛选新雇员?

□ 设定高质量标准

□ 寻找自己的应聘者

□ 客观评估应聘者

□ 给应聘者一个加入的理由

[1]

证实偏见只是我们的潜意识在不经意间促使我们做出糟糕决定的一种。为了建成一个偏见更少、更具有包容性的工作场所,我们在谷歌不遗余力地减少潜意识的偏见。我们在一篇名为“你不知道自己不知道:我们的潜意识如何破坏工作环境”的文章中介绍了我们尝试的一些方法——选自谷歌官方博客,2014年9月25日,http://goo.gl/kxxgLz。

[2]

“正确的”答案是:既然在这个问题中你缩小了——改变了你体积——但是其他一切都没有改变,你的力量–体积比就增加了,你可以轻而易举地跳出榨汁机。在回答出正确答案之前,文斯·沃恩和欧文·威尔逊扮演的角色还猜测榨汁机会破掉——因为他们以前卖过榨汁机,所以知道——而他们会很安全。然后呢?“就有两个五分钱大小的人自由地生活在世间,”他们大喊道,“畅想一番吧!……太阳镜修理?我们就能站到那些小螺丝上!或者把我们附着在送入人体内部的装置中去战胜病魔?……我以为我们被困在榨汁机里。但现在我们又能救死扶伤了?!……真是一次难忘的经历啊!”

[3]

我在此处做了简化处理。更准确地说,r2是一种量度,用于表示某一个或多个变量对结果的预测有效度。如果r2的值非常高并接近100%——考虑到生活的纷杂混乱,社会科学中很少会出现这种情况——我们就可以充满信心地根据模型中的其他数据对结果进行预测。如果r2的值接近0,预测的结果将会很不准确。r2的值要根据各个变量之间潜在的关联性或几个事件同时发生的概率来确定。r2和关联性并非因果关系。换言之,高的关联性,比如r2=0.9,并不意味着A会引起B,只是A和B同时发生。比如,如果我每天早上6点都去跑步——我要能这样严于律己该多好啊!——出门之前,我都会把狗放到院子里,我跑步的时间与狗出门的时间有关联性——反之亦同——因为二者倾向于在同时发生,但二者互相不为因果。然而,如果你有足够多的数据,控制其他因素,做一些数据测试,确保结果是可靠的,那么依据这种关联性对哪些可行和哪些不可行做判断将会是一个不错的出发点。在招聘的问题上,面试表现当然不会引起后续的工作表现,但是——如果控制了其他变量——这个过程可以帮助预测某个人在未来工作中能有多好的表现。

[4]

可惜的是,罗塞尔的研究指出了这些差异,但并没有解释差异出现的原因。有一种可能的解释是,女孩和男孩解答任何问题的能力都相似,但是每一种性别都受困于“刻板印象威胁”——一种心理学现象,如果有一种很显见的刻板印象存在,人们就会按照这种刻板印象行事。比如,研究显示,当被测试人进行测试之前了解到某种刻板印象,他们的表现就会发生变化。在一项基础研究中,有一组女孩在进行数学测试之前被告知这项测试能够体现性别差异,而在测试结果中也真的出现了性别差异,女孩的成绩远低于男孩。而另一组女孩在做同样的测试之前被告知这项测试不会体现任何性别差异,测试结果中就没有出现任何性别差异。——资料来源:stephen J. spencer, Claude M. steele, and Diane M. Quinn, “stereotype Threat and Women’s Math Performance,” Journal of Experimental Social Psychology 35, no. 1(1999):] 4-28.[86]

[5]

2014年,负责设计和管理sAT考试的美国大学理事会宣布他们再次对sAT考试做了改进,以解决此类及其他一些问题。尽管这些努力是成功的,但是此举也帮不了我们这些已经上了大学,正在申请研究生学校或已经工作的人,我们已经不太可能再去参加sAT考试了。——资料来源: Todd Balf, “The story Behind the sAT overhaul”, New York Times Magazine, March 6, 2014.

[6]

我们人力分析团队的一位博士梅丽莎·哈勒尔补充道:“转而采用结构化测试是明智之选,因为这种方法能更好地预测应聘者未来的工作表现。”而且这种方法有利于多样化,因为有预先设定好的问题和评分标准,可以降低潜意识中的偏见。[90]

[7]

行为锚定等级评价法。

[8]

VoxPop是拉丁语“vox populi”的缩写,意为“民众心声”。

[9]

当然,在某些岗位上需要特定的专业技能。你不可能在税务部全部安排一些不懂如何填写纳税申报单的人。但是即便是在这些部门中,我们也尽量安排多种背景且具有创新思维的人。

[10]

比如,密歇根大学的斯科特·佩奇的研究表明,人们对奥巴马总统金融团队将要施行的金融市场政策的猜测,其准确性比美联储的一小批经济学家的分析要更准确。根据《谁想成为百万富翁》的电视节目的前主持人里吉斯·菲尔宾所说,在节目中,询问观众时得到的答案有95%是正确的。谷歌的网页级别——一种确定搜索优先顺序的算法——在很大程度上也是依靠的群体智慧。

[11]

此处的文化特指本章前文中介绍过的一些特性,包括尽责心、能够接受模棱两可的状况等。同时还指拓展在谷歌工作的人的类型,避免出现同质化。

[12]

这种录用函被称作“爆炸录用函”(exploding offers),因为如果不在限定日期内接受邀请,就会失去录用机会(爆炸)。这种录用函在应届生招聘中常用,但当下在硅谷越来越盛行。我认为这种做法在应聘者身上强加了很多不公平的压力,应聘者本应自由地做出最有利的决定,不应承受任何胁迫。毕竟,公司有很多员工,但是每个人只能做一份工作。应该是一份心甘情愿去做的工作。当时哈佛大学教授罗伯特·J·罗宾逊在其1995年发表在《谈判杂志》的作品《拆除爆炸录用函:远点策略》中介绍了如何应对爆炸录用函的方法。文章题目参用了《星际迷航:银河飞龙》中一个称作“远点相遇”的片段。进取号星舰船长被外星人法官判刑,这名法官对警卫说:“士兵们,如果这个罪人说出‘有罪’之外的一个词,你们就扣动手枪扳机。”他问皮卡德船长的下一个问题是:“罪人,你要如何为自己辩护?”皮卡德这样回答:“有罪……暂时的。”鉴于皮卡德既非有罪(“暂时的”),也没有死,这种胁迫的困境就自然而然崩解。罗宾逊的巧妙想法就是用同样的方法应对爆炸录用函:“我接受,暂时的。”策略就是提出一种合理的状况(比如“除非我能够与未来的上司见面”;“除非我没有从正在等待消息的公司处得到更好的录用条件”),解决截止日期问题。“一旦截止日期问题解决,”罗宾逊认为,“威胁的真实性也就打破了。”

第六章 打造最幸福的公司

收回经理的权力,放手让员工去做

Work ruLes!

Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead

你的经理信任你吗?

我敢保证你的经理在你走进办公室的时候不会把自己的珠宝首饰藏起来,但是如果你认为自己应该得到升职的时候,你可以自己就决定了吗?如果你想每周用一天的时间去做一个编外项目或是为其他员工组织演讲,同时你也有办法把分内工作做好,你的想法能够实现吗?你可以决定请病假的天数吗?

同样重要的是,你信任你的经理吗?她会支持你,为你争取权利,帮助你完成工作吗?如果你想换一份工作,你能与她交流此事吗?

能做到上述几点的经理我们都喜欢,但只有少数人才能如此幸运。在谷歌,我们对管理人员一直保持着深深的怀疑态度。很多工程师都是这么想的:经理都是呆伯特(卡通片中身居斗室的生意圈里的平庸之辈)式的人物,最多也只能保护员工免受见识浅薄的高层领导掣肘,让员工做些实事。

但是我们的氧气项目(Project oxygen)——我们将在第八章详述——显示,经理其实做了很多好事。原来我们并不是对经理本身存怀疑态度,而是对权力以及已往经历中经理对职权的滥用心存深深的怀疑。

传统意义上的经理控制着你的薪水、升迁、工作量、岗位调配以及是否能有一份工作,他们的权力甚至触及你的夜间生活和周末。尽管经理不一定会滥用这些权力,但是滥用的可能性依然存在。我们对恶霸老板的焦虑体现在影视、书籍等作品中,从《办公室》(The Office)中的迈克尔·斯科特到最近大量涌现的《拒绝浑蛋法则》(No Ahole Rule)、《浑蛋先得手》(Aholes Finish First)一类书籍,不一而足(第一本教我们如何应对浑蛋,后一本教我们如何成为浑蛋——省略的星号是我加的,毕竟本书是一本老少咸宜的书)。

我在通用电气工作的时候认识一位高管,我们就叫她艾伦吧。艾伦在通用电气晋升很快,坐上了高管的位置。有一天早晨,艾伦匆匆走进办公室,在秘书的桌子上丢下一个纸袋子。“丽莎,能帮我往我的医生那里跑一趟吗?我得把大便样本送给他。”袋子里装的是艾伦早晨的“成果”,还热乎着呢。

艾伦不认为自己做的有什么错。她是一名高管,工作繁忙,由秘书去送排泄物可以使艾伦的工作更有效率。

你或许听过“权力导致腐败,绝对的权力导致绝对的腐败”这句话。[93]1887年,阿克顿勋爵写下这段话,对领导权做出了深刻的剖析。这些话出自他与历史学家、英格兰教堂主教曼德尔·克莱顿的辩论,当时克莱顿正在写作宗教法庭历史,在某种程度上要为教皇和国王开脱罪责。阿克顿做了一段并不广为人知,但却更有力度的论辩:

你认为我们应该用与对待常人不同的标准来评判教皇和国王,心怀善意地假设,认定他们不会犯错,此点我不敢苟同。如果要做假设,也应该认为掌握权力的人是恶的,权力越大,恶念越深……伟人多数是恶人,即便他们不滥用权力,而只是施加影响力;如果你再考虑到权力带来腐败的可能性或必然性,他们的恶会更甚。官方宣扬掌权者的圣洁无暇是世上最无耻的异端邪说。这样做无异于……本末倒置。

阿克顿并非仅从学术角度表达了对权力带来腐败的一些观察见解。他是在大声疾呼,呼吁掌权者应具有比常人更高的道德标准。

在此背景之下,艾伦的行为就不那么奇怪了。毕竟,她难道不是通过努力的工作,做出了牺牲才坐上高管的位置吗?她这么忙,如果秘书能够帮她节省哪怕15分钟的时间,对通用电气也是有益的,因为艾伦可以将宝贵的时间用于为股东创造更多价值,对吧?如果说要秘书帮忙的事情从工作事务变成私事呢?嗯,艾伦不也经常在私人时间里为通用电气工作吗?帮她处理私事与帮助她处理工作事务也没什么不同,对吧?

错。

经理并非坏人。

但是我们每个人都可能为贪图便利或为享受权力带来的小刺激而滥用权力。

与此同时,创造等级制度的责任并非全在经理。我们员工也经常创造自己的等级制度。

我们在谷歌面临的挑战中有一点在于我们希望谷歌人像主人翁一样,而不是雇员一样去体会、思考和行动。但人类总是倾向于遵从权威,寻求等级划分,关注局部利益。回想一下你参加过的会议。我敢打赌,级别最高的那个人总是坐在会议桌的上首。是因为他们匆匆地从一间办公室冲到另一间办公室,抢先来到会议室,才占到这个最好的位置吗?

下次仔细观察一下。随着参会者陆续到场,他们会刻意将上首的座位空着。此种现象证明了我们一些不自觉的微妙举动都创造了等级制度。没有指示,没有讨论,甚至没有有意识的思考,我们就会为“上级”留出位置。

甚至在谷歌我也能看到这种现象,只不过有些许变化。我们最高层的一些领导对这种现象也非常熟悉,并尝试打破这种状态,选择坐到会议桌某一侧的中间。我们的总法律顾问肯特·沃克经常这么做。“从某种意义上讲,此举在于建立‘亚瑟王的圆桌’似的动态平衡——等级概念较模糊,更能吸引人们彼此交流,而不是逐个与我进行往复交流。”(尽管肯特也坦诚地承认这种做法也有其实际意义:“出现这种现象有一部分原因是由于是我在白板上贴出的会议议程,由我坐在中心位置有利于我保持专注。”)

但是经过几次会议之后,人们又会习惯地将那个位置空出来。

人类极其善于遵守规矩。2007年之前,谷歌的招聘政策是“聘用尽可能多的聪明人”。2007年,我们开始有了招聘预算制度,因为我们聘用的人数已经难以消化。如今每个团队每年的招聘人数都有了限制。因为工作岗位成了稀缺资源,所以需要有所保留,谷歌从原本的富足心态转变为当时的紧缺状态,谷歌人调整之迅速令我震惊。职位空缺的时间比以往更长,因为各个团队要确保他们聘用的是最优秀的人。内部调岗变得更加困难,因为他们需要腾出一个空岗位。

现在的状况好了一些。我们改变了一些规则,解决了一些挑战,以便在必要时某些团队可以适当超支——比如,如果谷歌人想从另外一个团队换岗。多数部门领导还会预留一部分预算,这样就能随时为非同寻常的应聘者留出空间。但是当时最令我震惊的是,即便在一家给员工如此多自由的公司,一个简单规则的推出竟然对员工行为造成了如此巨大的改变。

最优秀的谷歌人会有自己的判断,在合情合理的时候打破规则。举一个简单的例子,我们规定谷歌人每月只能带两位客人来我们的餐厅。如果某人偶尔带上父母和孩子来也没问题。他们偶尔同时享受一段快乐的经历比遵从规则要更好。

现在说到预算的问题就好像有些不同了。设定预算的目的在于使用资金要控制在预算内。但是在谷歌总要为真正非凡的人留出空间,即便超出预算也在所不惜。然而我们很多人内心固化了对规范的尊重,感觉超预算好似革命性的大事。

20世纪60年代,斯坦利·米尔格拉姆于耶鲁大学所做的一系列饱受争议的实验也证明了同样的道理,只不过他的实验更极端。米尔格拉姆当时正在探寻一个问题:“为什么会发生大屠杀?”为什么数百万人被屠杀,整个社会对此并没有表现出怨恨,而是或消极或积极地支持这种行径?人类难道如此容易受权威左右,甚至能做出极度有违人性的事情?

本实验是以记忆实验的形式展开的,实验对象被要求对隐藏的“学习者”进行电击,以惩罚学习者未能记住所学的单词。学习者每失败一次,实验对象就被要求扳动开关,将电压提升15伏,电压强度从15伏到420伏,还有最后两挡标着XXX,分别对应435伏和450伏。电压每提升一次,实验对象就会听到学习者喊叫的声音,到后来喊叫变为尖叫。300伏时,学习者开始撞墙,诉苦说心脏难受。升到315伏之后,学习者会陷入沉默。如果实验对象拒绝继续扳动开关或将电压调到450伏——有几次实验中,电压会调到三倍——实验将结束。要电击30次才能达到这么高的电压。

在米尔格拉姆的第一次实验中,40名男子作为实验对象参加。其中26人一直将电压调高到450伏。21次电击之后,学习者陷入彻底的沉默。然而,仍然有65%的参与者按照指令行事,即使在学习者完全没有任何反应之后,依然实施了9次电击。没有一直做到最后的14名实验对象中也没有一个要求中途停止实验,甚至没有一个人未请求许可便去检查受害者的状况。[94]

(在此有一个关键的事实需要说明,就是没有人真的受到电击。扳动的开关没有任何效果,尖叫都是预先录下来的。)[1]

经理都倾向于累积和运用权力。

员工都倾向于服从命令。

不可否认的是,我们很多人都同时扮演着经理和员工两个角色。我们都遇到过控制欲很强的经理,也都遇到过不服从管理的员工,这样的挫败感我们每个人都曾有过。

这时你或许会想,哇,突然有种暗无天日的感觉。

还有希望。

“你的经理信任你吗?”是一个非常深刻的问题。

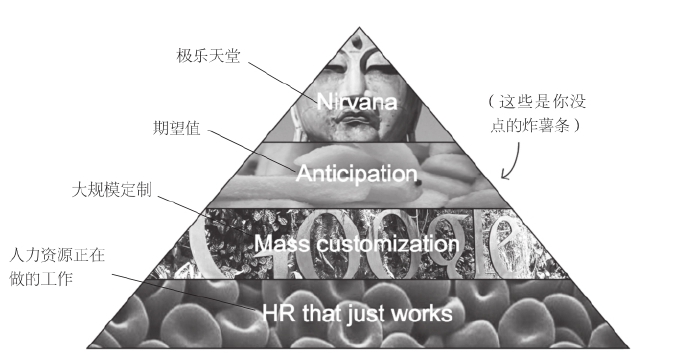

如果你相信人性本善,如果你所在的组织能够很好地完成招聘工作,给人以自由就没有什么好担心的。要记住“极乐空间”(asylum)的本意为“避难之所”(a place of refuge)。人们对工作场所心存更崇高的渴望,希望这里能成为一个避难之所,人们在这里可以自由地创造、建造和成长。为什么不让居民自己来经营这个极乐空间呢?

授权于群众的第一步就是要保证人们能够安全地发表意见。俗话说“枪打出头鸟”,就是警示人不要随便发表评论。

正是因为这个原因我们才尽可能削弱经理的权力。他们拥有的正式授权越少,就越难利用萝卜加大棒的政策辖制团队,这个团队的创新范围便会越广。

消除地位象征

我们讨论过,在谷歌,经理不能独自做出聘用决定,而在接下来的章节中,我将分享我们也不允许经理未经共同决策便做出薪酬和升职决定。然而,想要创造出授权于员工的环境,使员工有主人翁的感受,像主人翁一样行动,单单在招聘和升职管理上采用创新的方法是不够的。为了减轻人类内在寻求等级划分的倾向,我们尝试除去显示权力和地位的象征符号。比如,出于实际考虑,我们在谷歌只有四个明确的级别划分:普通员工(独立贡献者)、经理、主管(即多位经理的经理)和高管。此外对技术员工还有一条平行的职业轨迹,他们整个职业生涯一直保持着独立贡献者的身份。在这些层级上的提升代表个人在视野、影响力和领导力方面的作用。人们当然关心升职的问题,而且升职为主管和高管是非常重大的事情。

公司规模比较小的时候,我们对两种级别的主管做了区分,级别较低的主管称作主管–技术类,级别较高的主管称作技术主管。我们发现,尽管只是头衔文字顺序的细微区别,也使人们对两种级别的不同有了固定认识。于是我们取消了这种区别。